华东师大前身大夏大学与光华大学在抗战时期秉持“教育救国”信念,历经艰难,坚守教育,培养实用人才。

在全民族抗战的烽火岁月中,华东师范大学的前身大夏大学与光华大学,始终秉持“教育救国”的崇高信念。从大夏大学“三苦”精神到光华大学“学术救国”理念的弦歌不辍,随着相关研究不断深入,这些浸润着家国情怀的厚重历史,也成为新时代华东师大传承精神薪火、践行育人使命的深厚滋养。

记者:作为华东师范大学前身的大夏大学和光华大学,在抗战时期有哪些令人难忘的坚守?

汤涛:这两所学校在抗日烽火中都以“教育救国”为信念,书写了动人篇章。1937年淞沪会战中,大夏大学中山路校园的群英斋、群力斋、科学馆等建筑均被炸毁,教职员集资建设的30余幢大夏新村住宅大部分毁于炮火,直接损失超国币29亿元;1944年黔南事变中,又遭直接损失超2600万元,间接损失1500万元。

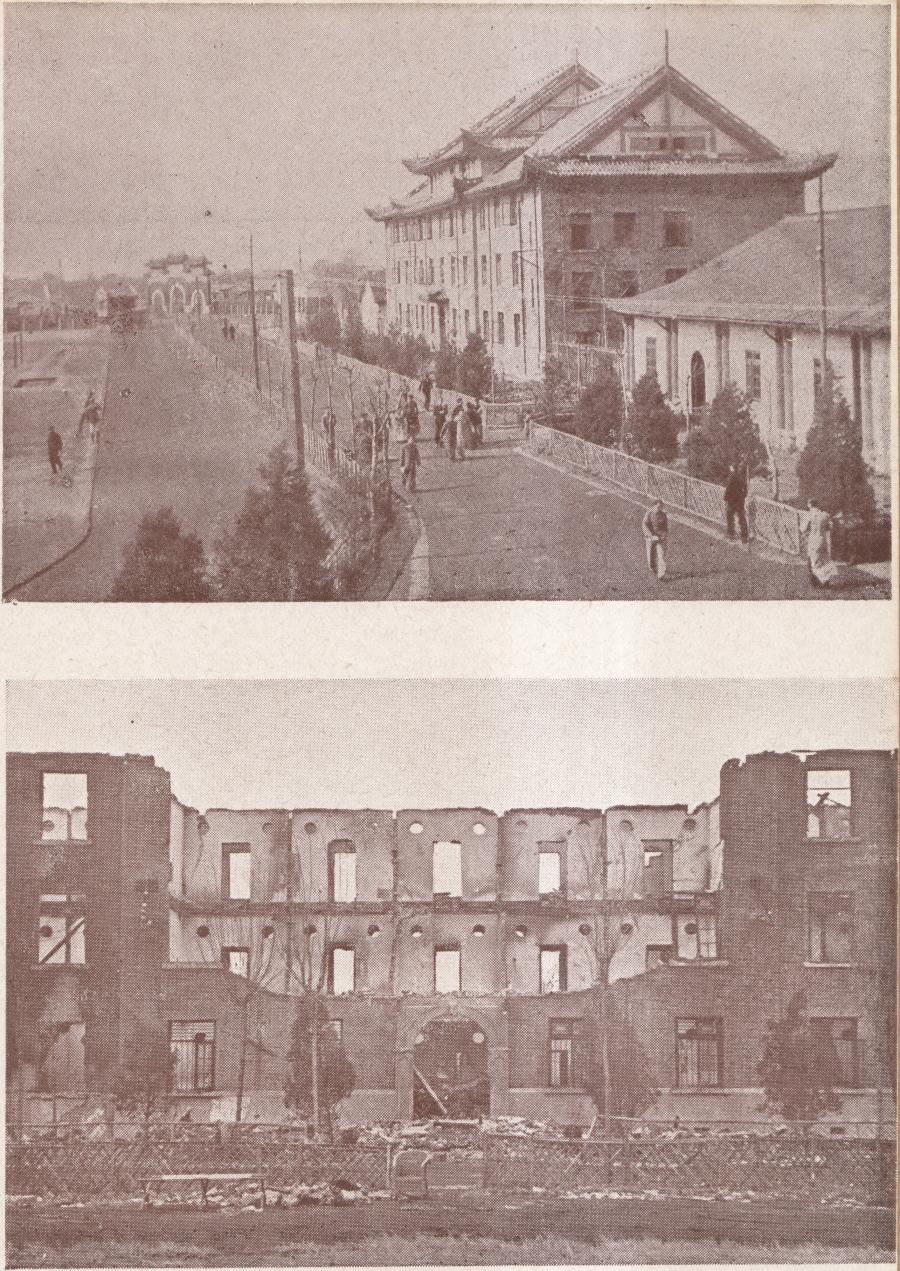

1937年11月,光华大学男生宿舍被炸毁前后对比照片。

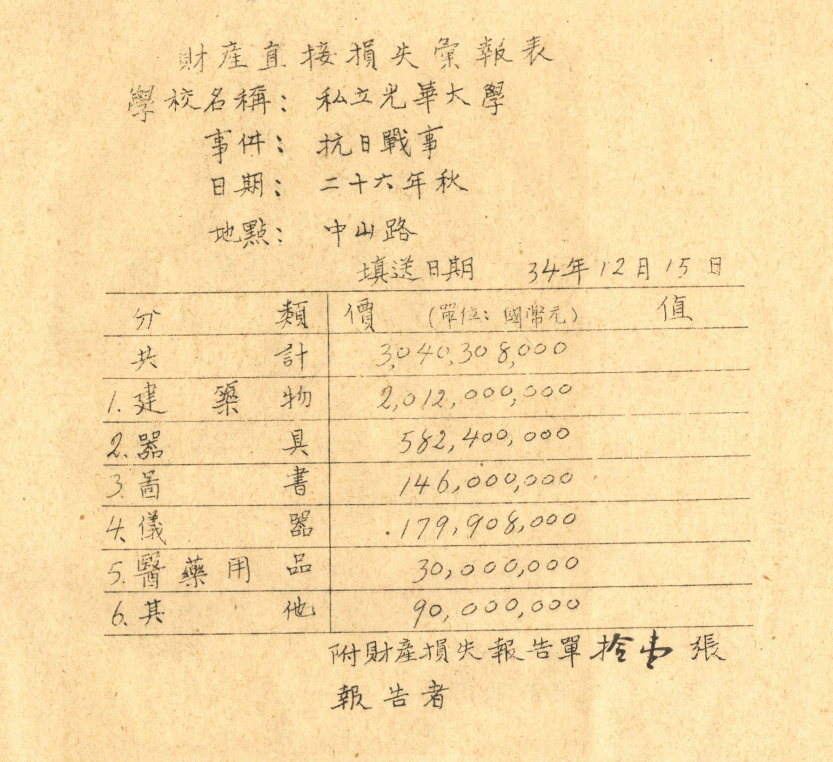

光华大学则在1937年淞沪会战校舍全毁后,大西路校园的大礼堂、教学楼等14处建筑化为废墟,图书馆珍藏付之一炬,直接损失超国币30亿元,间接损失达8000万元。时任校长张寿镛遥望火海时破涕而笑:“我校为抗战而牺牲,自当随抗战胜利而复兴也!”他一方面在上海租界坚持办学,另一方面委托副校长谢霖在四川成都设立分校,形成“东南学子育于沪,西南学子育于川”的格局,让教育火种在大后方延续。

光华大学在“八一三事变”中的财产直接损失超30亿元

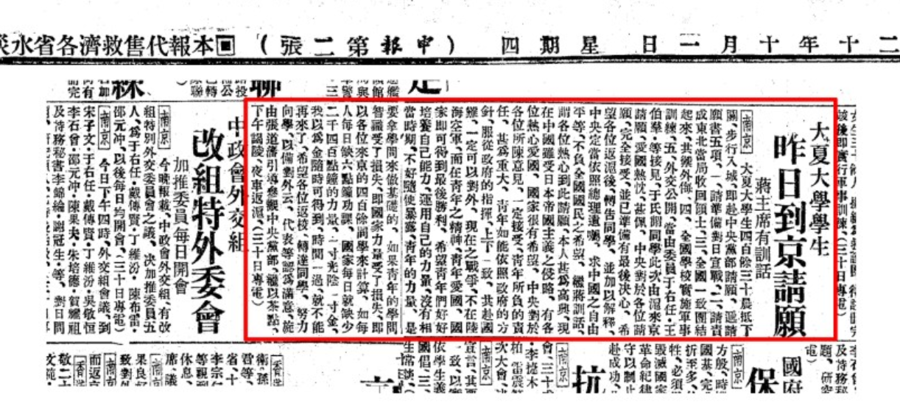

“九一八”事变后,大夏学生在上海高校中首倡向政府请愿,要求对日宣战。

记者:两校同在教育救国的理念下,有哪些具体的办学实践?

汤涛:大夏大学以“三苦”精神著称——教师苦教、员工苦干、学生苦学。光华大学则鲜明提出“学术救国”。张寿镛在1933年《光华年刊》序言中明确号召学生“设张举措,维匡调娱,以求实践”,将口号转化为行动。1939年他再强调,战时教育需“历史政治之变化合于时代,土木工程之建设精其技能”,要求各学科都为抗战服务。比如商学院对接经济需求,理学院强化理化研究,让知识真正成为救国力量。

两校还注重培养实用人才。大夏大学1941年在香港办分校时,受交通部委托开设电讯专修班,招收40余名学员训练电务技术,支援内地抗战急需;1943年,大夏大学受财政部盐务署所托,开办盐务专修科班,为国家培养盐务人才。光华大学成都分部则针对性培养西南地区急需的人才,校董张仲铭捐赠60亩良田作校基,校园后扩大至100余亩,十年间培养学生2352人,川籍学生占80%以上,有力促进了西南教育和经济发展。

值得一提的是,两校在战时还积极投身难童保育。大夏大学校长夫人保志宁担任中国战时儿童保育会贵州分会理事长四年,建立贵阳青岩、遵义桃溪等四处保育院,收养难童1000余名;光华大学成都分部1939年接收保育会难童200名,由谢霖副校长夫人张慧卿照料六年,助其完成高中学业,用行动守护民族未来。

记者:师生们在抗战中如何以实际行动爱国救亡?

汤涛:师生们用各种方式投身抗战。大夏大学在九一八事变后首倡向政府请愿要求对日宣战,1931年11月出版《大夏抗日周刊》宣传抗日,学生募捐队还曾遭日军凶殴逮捕。大夏教授田汉和聂耳创作《义勇军进行曲》,作为电影《风云儿女》的主题曲传遍大江南北,在当时风雨飘摇的中华大地唤醒了千千万万的中华儿女。大批学生“投笔从戎舍身杀敌,或以笔当枪”,校友郭大力和吴亮平就是典型代表。郭大力全文翻译《资本论》、吴亮平首译《反杜林论》,广泛传播马克思主义,深刻认识到帝国主义的侵略本质,鼓舞了知识界和文化界的抗战士气。

1935年12月,光华大学组织成立学生救国会。图为学生救国会执行委员会成员合影。

光华师生的爱国行动同样感人。九一八事变后,光华学子成立抗日救国会,出版《抗日旬刊》,毕业生陈黄光创作《奋起救国》歌曲激发民气。1935年反对“华北五省自治”时,又组织学生救国会敦促政府保主权。钱基博教授1931年参与无锡各界抗日救国会,1936年受邀在无锡“暑假学术学堂”演讲反法西斯、国共合作等议题,推动当地救亡运动高潮。1935年他与马相伯、邹韬奋等280位文化名流联名发表《上海文化界救国运动宣言》,呼吁“组织民众,拿铁和血与敌人作殊死战”。

更令人动容的是师生们的牺牲精神。光华大学教授刘湛恩担任上海各界救亡协会理事,1938年被日伪暗杀,1985年被追认为革命烈士;大夏大学保险学教授张似旭因宣传抗战,1940年遭日伪暗杀。学生中,大夏大学的丁基1944年在晋绥军区前线采访时牺牲,肖炳焜1942年在日军扫荡中牺牲;光华大学的欧阳弼1942年在太行山被俘牺牲,用生命践行了爱国誓言。

记者:这段历史对今天的华东师范大学有何精神滋养?

汤涛:大夏大学的“自强不息”校训,“三苦”精神和“师生合作”办学理念与光华大学的“知行合一”校训和“学术救国”理念,共同熔铸了华东师大“求实创造、为人师表”校训的基因。两校在战火中“守教育火种不灭、护文化命脉不断”的坚守,彰显了大学的家国情怀。从大夏大学西迁时的艰难跋涉与巨额损失,到光华大学抵制日伪的气节风骨;从师生们的浴血抗争,到对难童的守护,这些故事始终提醒师生:教育不仅是知识传递,更是精神传承;大学不仅要培养人才,更要守护民族的文化根脉与精神火种。这种在危难中奋进、与国家同呼吸的传统,正是两校留给华东师大最宝贵的财富。

【“数”说历史】

◇据1945年统计,淞沪会战后,大夏大学中山路校园毁于炮火,直接损失超国币29亿元;1944年黔南事变中,又遭直接损失超2600万元,间接损失1500万元。光华大学大西路校园化为废墟,图书馆珍藏付之一炬,直接损失超国币30亿元,间接损失达8000万元。

◇从办学至抗战胜利后的一段时期,大夏大学培养学生近20000人,其中毕业生达6000余人。光华大学先后入校学生达14000余人,完成大学学业并获得学位者4000余人。

阅读原文

记者丨文汇报 储舒婷

来源丨上观新闻

编辑丨王越月

编审丨戴琪

更多阅读:

文汇报 整版丨校舍尽付一炬,“我校当随抗战胜利而复兴”