一位锚定基因治疗的技术攻坚,一位深入AI与药学的交叉领域,两段探索,同一份坚持。他们作为本科直博生,以药物研发破解生命难题为目标,把行动作为实现梦想的人生“解药”,开启扎实探索,将个人理想汇入城市发展的澎湃浪潮。

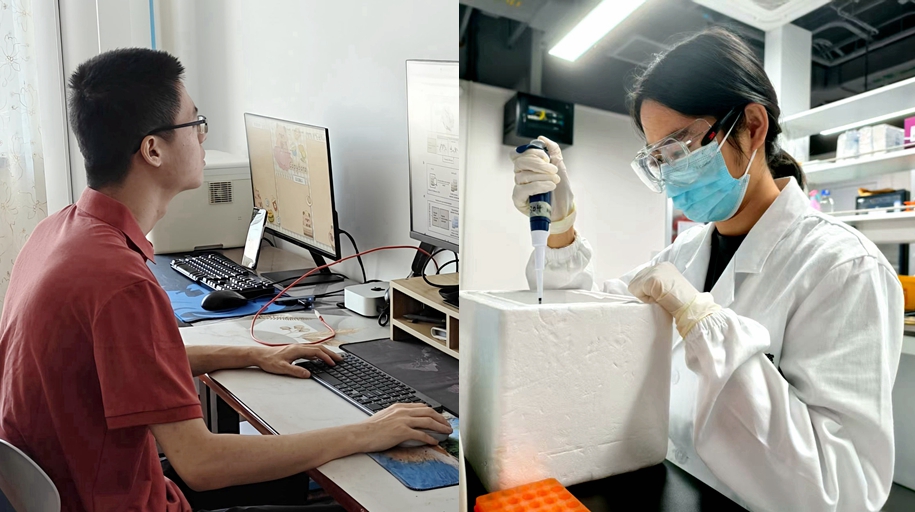

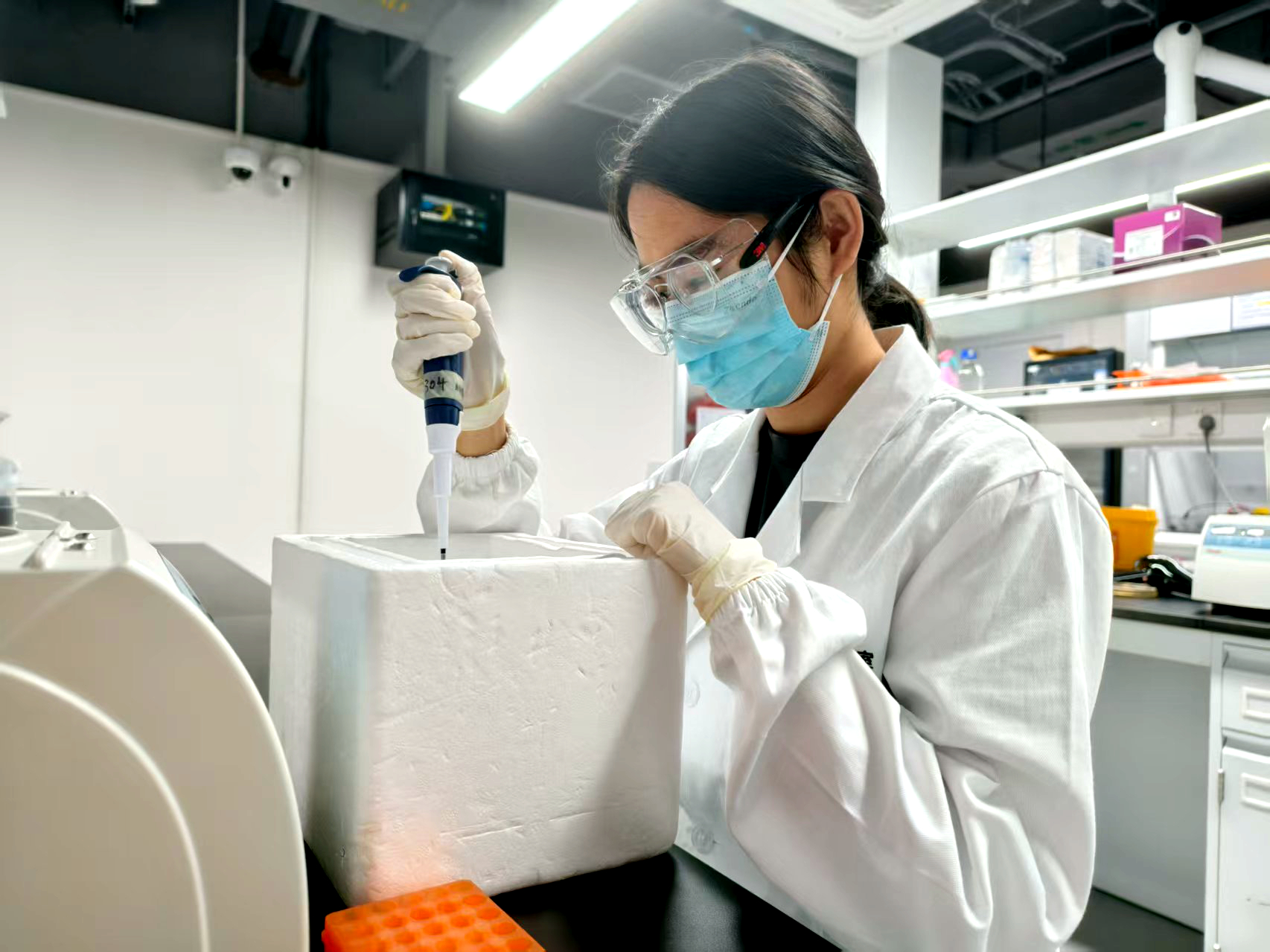

赵金雯:“想为无药可治的病找到一条路”

赵金雯

在华东师范大学药学院2025级直博新生中,赵金雯的名字引人注目。这位来自青海的姑娘,今年6月份以优异的成绩从同济大学生物技术专业本科毕业,手握两次国家励志奖学金、学院科创奖学金,以及全国大学生生命科学竞赛国家级三等奖、上海市二等奖等荣誉,即将在生物与医药学科的广阔天地里,开启博士研究生生涯。

本科阶段的赵金雯,积极参与科研实践。她不仅参与了多项上海市级大学生创新创业项目,更在竞赛和实验中磨练出扎实的基本功和科研思维。对她而言,最具成长性的经历并非领奖台上的高光时刻,而是大四毕业课题中那段“不断试错”的过程。

“毕业课题中有不少实验是老师让我独立设计方案来验证想法。”赵金雯回忆道。这个过程充满了挑战,也让她对自己的课题有了更深入的理解。

她回忆,最大的挫折发生在初次接触Western Blot(也称为蛋白质免疫印迹)实验时。“严格按照步骤操作,结果却总是不理想,一度很沮丧。”实验室师兄的一句“不要害怕失败,现在的每一次踩坑都是在为以后铺路”,给了她坚持下去的勇气。

通过反复请教、调整和尝试,最终成功获得了清晰的实验结果。这段经历让她深刻体会到,“科研是一个充满挑战、伴随失败的过程,但正是在反复尝试与不断总结中,科研工作者才能逐渐走向成熟。”

选择基因编辑等前沿方向作为博士研究方向,对赵金雯来说,有着深层次的情感驱动。她的家乡青海,医疗资源相对有限,不少罕见病、遗传病患者面临无药可医的困境。她说:“那种‘无能为力’的感觉,很早就在我心中埋下了科研的种子,在潜移默化中塑造了我对‘难治性疾病’和‘精准治疗’的兴趣。”

在直博申请过程中,与导师的深入交流,让她找到了实现初心的具体路径。“课题组的研究方向,特别是线粒体基因编辑,正是全球基因治疗领域的‘卡脖子’难题之一。”赵金雯解释道。

线粒体作为细胞的能量工厂,其基因突变导致的疾病目前缺乏有效治疗手段,难度大但意义重大。“这与我‘想为无药可治的病找到一条路’的想法高度契合。”

课题组在基因编辑,尤其是碱基编辑方向的持续技术创新,以及在线粒体基因编辑、新型编辑工具开发和优化效率等方面取得的代表性成果,也让她对未来的研究充满期待,渴望参与到这类具有突破性意义的研究中。

目前,她已结束短暂暑期,进入课题组开始初步的实验探索。她深知博士阶段是全面提升的关键时期。除了追求高质量的科研成果,她也非常看重培养“国际视野”。

生物医药是上海市重点发展的先导产业之一。在她看来,“一个既了解全球前沿,又深刻理解中国疾病谱和转化需求的科研工作者,才能更好地找准定位,为产业发展提供具有原创性和落地价值的技术支撑。”

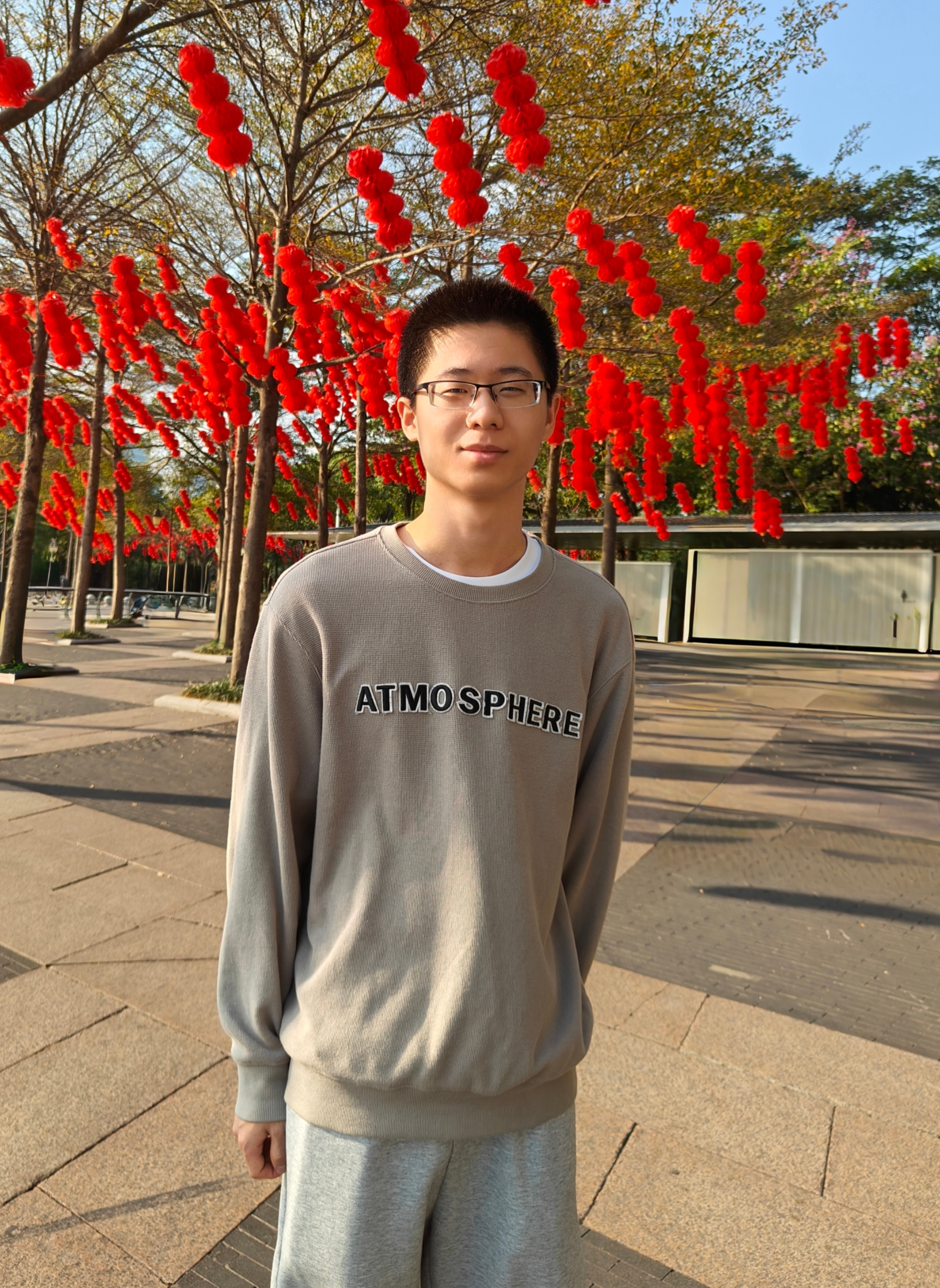

范恒宇:“小目标驱动”不断挑战自我边界

范恒宇

这个暑假,华东师范大学药学院药学学科的新晋直博生范恒宇并没有闲着。他正在大量阅读文献,为即将开始的博士研究做准备。他的研究方向很明确:利用人工智能技术,来解决天然产物结构确证这一难题。

范恒宇本科就读于华东师范大学化学专业。刚入学时,他就凭借优异的表现,通过学院的笔试和面试,入选了教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0。本科期间,他多次获得校级奖学金,并在全国大学生数学竞赛中取得省级奖项。

化学是他的专业起点,计算机科学则是他在公选课中意外发现的兴趣点。“算法背后严谨有力的逻辑,数据中蕴含的秩序与可能,深深地吸引了我。”他回忆道。化学与计算机科学,这两个看似平行的领域,在他心中开始交汇。

大二时,范恒宇以项目负责人身份参与国家级大学生创新创业训练计划项目,并借此机会进入了药学院院长李洪林教授的课题组。作为新型药学人才培养和科学研究平台,药学院从源头和底层打造人工智能药物研发自主核心技术,发展了多项AI药物设计新方法,并以此赋能新靶标发现和药物研发。近年来,课题组已有多个新药进入临床研究。

在这里,范恒宇负责知识图谱的构建工作,目标是系统整合专业的生物医药信息。这需要从海量的文献中抽取知识并进行多源信息的融合。

“这个过程让我认识到,知识图谱不仅是一种技术成果,更是一种组织信息和连接事实的有效思维方式。”但同时,他也清晰地意识到,这样的工作还处于药物研发流程的“上游”,距离“下游”实际的药物设计与实验还有相当的距离。

为了更全面地理解药物研发全链条,范恒宇在大四毕业设计中主动转向“下游”。他参与了靶标激动剂的开发课题,亲身实践分子设计、合成路线规划、化合物纯化与结构确证等环节。

“在实验室动手操作,不断加深着我对药物研发实际过程的理解。”他切身体会到计算与湿实验之间可以相互促进、共生演进。

科研之路并非坦途,实验失败、投稿被拒是常态。范恒宇表示,这些经历反而锤炼了他的韧性。“驱动我的不仅是对新知的渴望,更是不断挑战自我边界的意愿。”这促使他选择直博,继续深入探索。选择留校直博华东师范大学药学院,范恒宇看重的是这里开放多元的学术环境。“课题组团队成员来自不同的学科,多学科交叉融合,不同思维方式的交流碰撞,常常能激发出有价值的想法。”

面对同时深入计算和实验两个领域的高强度研究,范恒宇有自己的节奏。“两个方向,一个偏重动脑分析,一个偏重动手操作,某种程度上可以互补。”他采用“小目标驱动”策略,将大任务分解成小步骤,逐一完成。当压力较大时,他会选择去运动,比如打球或跑步,来放松身心。

站在博士生涯的起点,范恒宇目标清晰:在药学与人工智能的交叉领域深耕,用先进的计算工具解决药物研发中的实际问题,像一代代科技工作者那样,接力创新,运用科技破解生命难题。

上海,这座以开放胸怀拥抱全球的创新之城,正全力打造集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业高地。其中,生物医药产业的突破性发展,尤其依赖源头创新与学科深度交叉融合。

赵金雯立志攻坚的基因编辑技术、范恒宇深入探索的“AI+药学”,正是这片创新热土上最具前沿性和战略意义的方向。他们的选择,不仅是个人的志趣,更是敏锐地锚定了上海乃至国家生物医药发展的核心前沿。

作为国家工程硕博培养改革专项首批试点高校,华东师范大学将生物医药及高端医疗设备明确为关键攻坚赛道,积极融入上海先导产业布局。2023年5月成立的药学院依托学校在药学、计算机科学、化学、生物学、软件工程、统计学等多学科的显著优势,重点发展人工智能药学、药物智造、数字药物、生物药物与递送系统等前沿技术和方向,高度契合上海生物医药产业升级需求。学院致力于打造集人才培养、科学研究、产业转化为一体的平台,为培养面向国际前沿和国家战略需求的高精尖缺“药学英才”提供顶尖支撑,在生物医药的未来图景中刻下属于自己的创新坐标。

来源|研究生院、药学院 采写|戴琪 编辑|万方圆 编审|郭文君