知名美术教育家、华东师范大学艺术教育系创办人汪志杰先生因病医治无效于3月26日辞世,享年86岁。汪志杰1949年考入北平国立美专,师从徐悲鸿、齐白石、吴作人、李可染等,为新中国成立以来第一批培养的油画本科生和中国画研究生,与靳尚谊、朱乃正等齐名。《东方早报·艺术评论》特选刊其子女纪念文章及汪志杰生前文章,以作纪念。

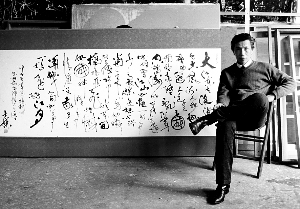

1982年汪志杰于华师大

正如他生于4月1日葬于4月1日一样,父亲(汪志杰)的一生似乎是一个矛盾体,浪漫却保守,冲动却平实,激情却不惑,尤其在晚年虽然坚守写实路线,但画面与思想却极当代,场景求极芜杂,而人物却处享深静。

父亲是一个战士,一生历经坎坷,几乎经历了最坎坷年代的所有最极端命运,然而在我所有的记忆中从没听过他对境遇的抱怨,不怨天也不尤人。纵观那个时代过来的人,他是极少数几个不在伤痕中细数悲愤的。正因如此,他能在心境中不与阴影为伴,不断走出轮回及至高处与深处。

他生前曾自言,“想当年自己英姿勃发,在健康和热情的驱动下,也的确画过几幅好画,但是政治是不留情的,也不知抄了几十回的家、剃了几次光头、蹲过几垛森严大墙后面的牢房,跪倒过几坎大街小巷石板路;满眼栉风沐雨是流淌的腥血,和模糊岁月的苍白历史,我哪能再留得下一张画呵!好在近年岁数老朽,也该是颐养天年了。或多或少的省却了不少人生感怀。同时,在无意之中也保存些绘画作品下来,谈不上珍贵,却又典什自己对某些飘逝的往事追忆。例如,西域风情、娇嫩花卉、秀色胴体及其他艺术表现载体,其毕竟是自己一生匆匆岁月的迹象,记录了真的难以忘却又不得不忘怀的一切。”

艺术家的真正价值,是在迷茫的时代,找到思想和灵魂的方向,这个需要超常的激情与定力,父亲的激情能让他有足够的力量冲破自我和环境的囫囵,而定力和不惑,能保证艺术家不被负面环境与情绪羁绊误入沼泽而不能自拔。如果说对激情恰当的表现源于多年沉淀磨练的技法,那对美域的探索能力则是他的直觉,叔本华说,天才的真正本质就在于直观认识的完美和力度,也是获取正确知识的能力,个人理解为正确的方向感。

这种方向感与近乎不可理喻的执着,让他超越了逆境的摧残和时代的媚惑,在走向高峰的途中与自我争斗并圆融,成为风格最多变却成熟的艺术家。

在其晚年《汪志杰印度漫游录》系列水彩画中,父亲将其对中国、印度、西欧三大文化体系的深邃理解及其交汇处的独到认知,融入到其自如的笔法和随意的题材中。在这组亮丽的色彩、强烈的对比和极富活力的画面里,多变而丰满的风格始终贯穿着平实的融慧,绚烂而冲撞的色彩对比却反衬着梵智的清澈,华丽而庞杂的场景却烘托出静处的智观。在这些作品中,在诸多平凡而善真的绘画人物中,既看不出多年磨难对他的心灵造成的扭曲,也看不出迟暮和恶疾对他心灵和肉体造成的创伤,一切均在深邃、宁静的灵魂中沉淀与和谐。

关于他的艺术我并不想评论太多,只是带着遗憾,也许因为仅仅就差几年,他就可能攀上艺术的最高峰,这点是我和父亲共有的遗憾,我相信他已经通过印度系列作品找到了钥匙打开了至境,却只能永远只身留在圣境,无法将不可说传达给世人,好在他挚友颇多,且均能触及灵魂深处,共通静幽。

阅读原文

作者|汪皞阳

来源|东方早报

编辑|吴潇岚