去年工博会斩获半数创新金奖的高校展区,今年再度组团归来。从重载深潜器、北斗物流系到空中超人眼,今天(26日),沪上复旦、交大、同济、华东师大、上理工、工程大等高校纷纷拿出各自重点展项,在展前便一展“获奖大户”的冲金实力。

海马到海象,“强大”得很形象

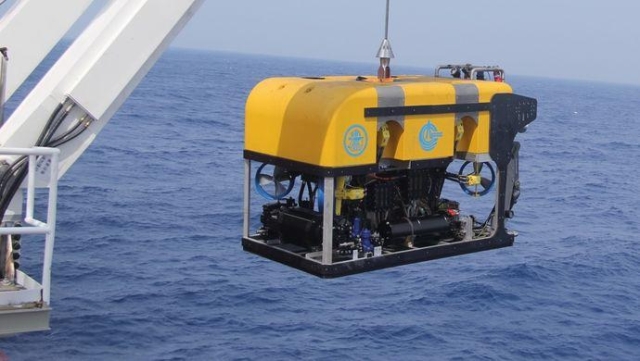

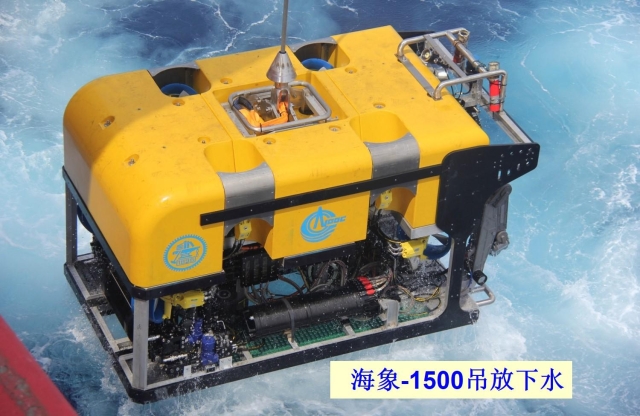

说起水下机器人,绕不开4500米级的“海马”号无人遥控潜水器(ROV)。如今,它的大哥1500米级的“海象”号重载作业型ROV又横空出世。同属深海深潜,为何有了“海马”还要“海象”?上海交大海洋研究院副院长连琏介绍,“海马”主要是科考级的,而“海象”则是作业级的。

我国南海油气资源丰富,其中约70%蕴藏于深水区。为确保能源安全,国家启动了“大型油气田与煤层气开发”科技重大专项,把1500米重载作业型ROV系统研制列入重点攻关课题,“海象-1500”就是目前国内自主研发的功率最大、搭载能力最大、作业能力最强的这类深水油气工程维修专用大型ROV。

“海马”还没有人高,而“海象”的强大则很形象,它长约3.3米,高近2.2米,重达4.5吨,拥有2套多功能强力机械手,可携带各类大功率作业工具。比如,其七功能机械手具有主从式仿生功能,水下机械手跟随水面主手同步运动,实现水下精准作业。连琏教授透露,在已完成海试的基础上,它还将投入功能性应用试验,作为我国重大工程装备纳入南海深水油气资源开发的作业体系。同时,团队也在着手进行3000米级重载作业型ROV“海象-3000”研发。

“抓斗大王”,这次抓的是“北斗”

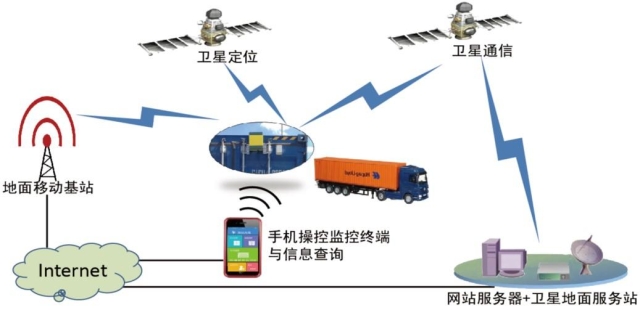

“抓斗大王”包起帆这次抓的是“北斗”。作为华东师大经济与管理学部国际航运物流研究院院长,包起帆及其团队在领衔制订了国际标准ISO18186“集装箱—射频识别技术(RFID)货运标签系统”的基础上,将中国主导并特有的北斗定位和通信技术应用于物流跟踪与监控,让北斗导航系统通过国际物流管道融入国际标准。

“RFID电子标签需要读写终端联网,而今有了北斗天地一体化,‘货物到哪了’手机App随看随知道。”包起帆团队研发出融合北斗的多传感物流跟踪与监控系统,将北斗定位通信、移动互联网、近场通讯/低能耗蓝牙、传感器等技术进行集成,创新了小型化、低功耗、模块化,并集定位、通信、数据交互于一体的物流跟踪与监控系列终端。“即使在远洋海域、偏远山区等移动通信盲区”,货物所在位置、路径轨迹,甚至开关箱时间,以及箱内温度、湿度和振动等信息都尽在发货者掌握之中。

记者获悉,目前项目组已将新成果在ISO 相关技术委员会各地会议上分别进行介绍和演示,得到了同行专家认可。经过努力,北斗定位和通信的应用功能已进入新的国际标准ISO DR 18625草案,继续扩大中国创造的国际话语权和影响力。

“超人”会飞,还要有双透视眼

“极视1号”帮助广东丹霞山进行珍稀植被“丹霞梧桐”的株数统计,识别成功率已近八成;“极视1号”参与了贵州鲍家屯非物质文化遗产调查,获取的数据辅助古建筑群落与古代山水环境的空间要素提取与空间分布分析;“极视1号”还加入电网输电线路的环境调查中,在安徽阜宁进行的示范性试验对线路周边地面物质种类的识别率高达92%。

从城市内各种植被覆盖变化、大型垃圾堆埋场的废弃物渗流状况,到水域内微生物和含氧信息,这些人眼看不到的生态环境数据都可利用其光谱特性的不同从空中进行识别。

“极视1号”就是“无人机机载低空观测多光谱传感器”,好似一个拥有特殊视力的超人,不仅会飞还会透视万物。同济大学测绘与地理信息学院刘春教授团队历时3年自主研发出了这一款遥感飞行器,搭载无人机极目千米,最高达厘米级的高空间分辨率和10纳米级的高光谱分辨率,为我国城市建设、农业、林业、环保等行业获取与处理大数据提供了一体化解决方案。

阅读原文

记者|徐瑞哲

来源|上海观察

编辑|吴潇岚

其他媒体阅读:

解放日报|工博会“获奖大户”再冲金