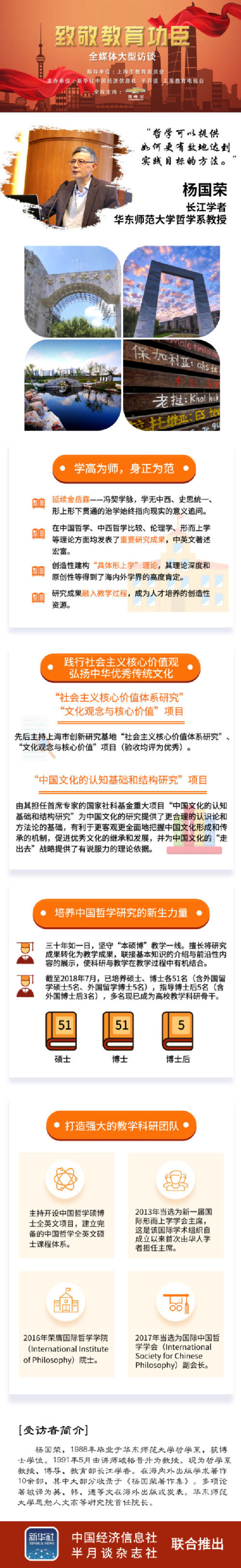

“哲意绵密续金冯,心怀世界无中西。出史入论起阳明,思到具体著新篇。”继承金岳霖、冯契学脉,献身哲学教育三十余年,华东师范大学哲学系教授杨国荣志着力培养中国哲学研究的新力量,用哲学助力新时代文化建设。

近日,杨国荣教授做客“致敬教育功臣”全媒体大型访谈,分享他对哲学与哲学教育的理解。

2011年,北京大学出版社推出“具体的形上学”系列丛书,杨国荣的“具体形上学”开放体系正式建成。在杨国荣看来,传统哲学体系是中华文化的重要组成部分,对经典的倡读和重温、对哲学教育的推广和普及,有助于增强民族自信,助推新时代文化建设。

“新时代文化建设的一个重要方面就是哲学思维的重构。通过对传统文化的消化、吸收,通过对当今时代问题的思忖、拷问,提出或建构适合时代的思维成果与思想体系,是今天需要高度关注的问题。”杨国荣说。

三十年来,杨国荣坚守在“本硕博”教学一线。将研究成果转化为教学成果,使科研与教学有机结合,这是杨国荣的教学良方。在课堂上,他除了带领学生们逐字逐句研读经典,还拿出自己尚未发表的原创性研究成果供大家讨论,历年课程内容鲜有重复。

在这样的培养方式下,杨国荣的学生受益匪浅:“杨老师有些著作已经写好但还未正式出版,他就会将书中最新的观点和成果融入课堂教学。我们特别幸运,能够成为最先了解他最新思想动态的听众。”近五年来,杨国荣具体负责了20名硕士生、20余名博士生和8名博士后的指导工作,这些学生们也逐渐成为各高校教学科研骨干。

作为华东师范大学中国哲学教研室带头人,杨国荣积极从事中国哲学的当代创新和世界化工作,为推动中国哲学在全球化背景下的新发展贡献力量。

自2015年以来,杨国荣主持开设中国哲学硕博士全英文项目,与华东师大同仁共同建立了较为完备的中国哲学全英文硕士课程体系。华东师大中国哲学专业进一步扩大了在世界范围内的影响力。

杨国荣强调哲学是无用之大用,能为人们提供价值观和思维方式方面的引导。那么,大学如何为非哲学专业的学生提供良好的哲学通识教育呢?

“大学哲学通识教育应多样化,注重提升学生的思维能力。在哲学通识教育的过程中,既应从‘做什么’这一方面给予学生以价值引导,也因从‘如何做’这一方面,使学生达到思维方式上的自觉。”杨国荣总结道。

“致敬教育功臣”全媒体大型访谈由上海市教育委员会指导,新华社中国经济信息社、半月谈、上海教育电视台联合主办,上汽通用雪佛兰全程支持。

阅读原文

记者|吴振东 时茗钰

来源|新华社

编辑|吴潇岚