绘画与时代既是一个老问题也是一个新问题。西方绘画从文艺复兴发展至法国人达盖达(1787年——1851年)发明了摄影术之后,当时画家安格尔就说摄影术真是巧夺天工;而德拉克罗瓦则称绘画将死了,两种结论都指向绘画将可能被替代。20世纪初的抽象艺术兴起,使绘画产生了新的发展势头,诸如来自俄国至上主义的马列维奇式的极简艺术,在受到工业革命影响的德劳内式的未来派以及喜欢玩弄潜意识的达利超现实主义等等。纵观整个20世纪上半叶欧洲绘画艺术发展,它离不开与其它学科的交叉作用,这也使得这个时期的绘画达到了繁盛的巅峰。二战以后,美国的整体兴起使世界的文化艺术中心相对转移到了纽约,所谓纽约画派的崛起,使得以美国为代表的欧美绘画艺术,在那个时代起到了不可替代的作用。我们知道绘画从早期原始的状态,如在崖壁上,在陶瓷上,在石头上都有其印迹,其作用或是祭祀或是记事等。大约两千年之前中华文明产生了纸张,同时在纸张上所发生的各类文字与绘画艺术经过千年的发展演化致使不同地域的民族通过各自不同方式给我们带来了不同视觉艺术的饕餮盛宴。从整个艺术史的发展而言,绘画的演变所面对的社会发展以及从手工业到工业革命直至到今天的AI时代,都面临着不同的挑战。然而,作为东西方传统绘画的两大类别的国画与油画, 到底在今天还有什么作用?还能否随着时代的变化而产生新的价值意义?我们试图从以下三个问题来探讨一下。

王远近影

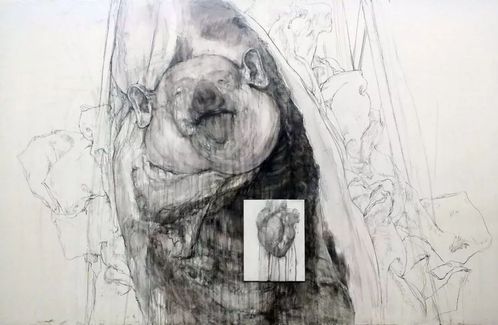

吴逸君作品

崔灏:我认为首先需要了解自己,究竟想表达什么,用什么样的方法进行表达。简单说就是将创作和理论融为一体。当个人与创作关系理顺以后,可能就会慢慢寻找到自己的艺术语言。当然这种语言也是在不断的变换,通过新的形式,或者说是一种新的表现手法,来不断丰富自己的创作。我以前经历过这个阶段的痛苦,开始我是在临摹喜欢的艺术家作品,但是临摹不能带来新的语言与思想以及想表达的东西。临摹只是在仿制,那复印机可以完全代替。哪怕是同一个题材,如果艺术家有了自己的表达在里面,作品也会有新意。我当时在做“仰望”系列的绘画作品时,源自于我对家乡风景的喜爱,当然我也一直在做综合材料。之后慢慢地发现“仰望”的视角很有意思,因为它突破了风景绘画中习以为常的近景、中景、远景三个层次关系。通过笔触、线条的变化,我让作品产生仰望的树枝和树叶。当然,这些感悟离不开多年的积累,也离不开所处的生活环境,就像贾光辉前两天参加大芬双年展,他在画“门神”,他为什么画“门神”?其实现在用综合材料在画门神的一个是潘鲁生,一个是顾黎明,还有一个就是贾光辉,缘由可能首先他们都是山东人,他们对门神有很深记忆,包括我其实也有很深的记忆。从小在过年时候家里都会贴上一个,所以说我们个人的创作的作品不仅与你曾经的记忆有关系,同时,也与你在成长过程中不断地学习与拓展有关系。所以说王远老师所说的个人学习的方向不要太狭窄,更不要成型太早。

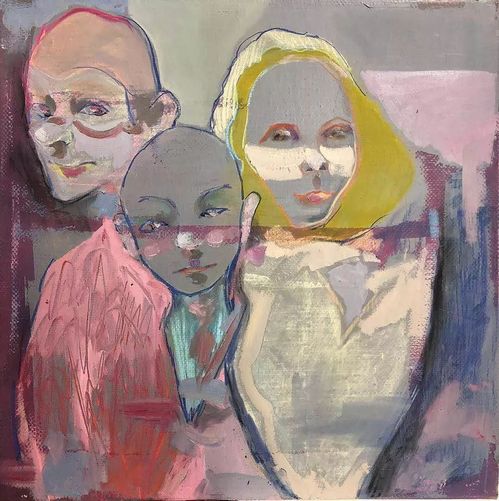

崔灏作品

张轶群:绘画产生来自于人,也就是艺术家。任何一个艺术家,都是在一定的社会文化环境下成长起来的,每个人受到的教育也都不尽相同,因此每个艺术家的生活内容、思想情感、文化意识和审美情趣等都不同。对我个人来言,生活体验就是我绘画创作的基本材料和前提条件。我作品中常常出现的抽象化街景、以及后来画的一些猫、咸鱼等其实都是来源于日常的提炼。虽然世界很大,但是我们可以去的地方却很有限,也就是说,不要企图看明白全世界。无论我们怎么做,我们始终一直存在在同一空间,甚至是一直在重复同样的事情,我们都很渺小,而在这些渺小的地方,在平凡重复的生活中去发现新鲜或有趣的事物,可能就是我们在创作中需要的闪光点,所以生活是个人与绘画创作关系中重要的一个部分。我觉得包括绘画在内的所有艺术创作中,独特的个人语言、特殊的表达形式都是至关重要的。绘画在我看来应该是主观的,但是任何独特的形式、创意、思想都很容易被抄袭。就像老师之前说到白南准的电视装置艺术,独特之处在于艺术家结合了自身的社会语境,挖掘了电视机这一特殊语言,开拓了形式的边界。后来的人再抄袭白南准用电视机做东西就很无聊,也是一种“浪费”。

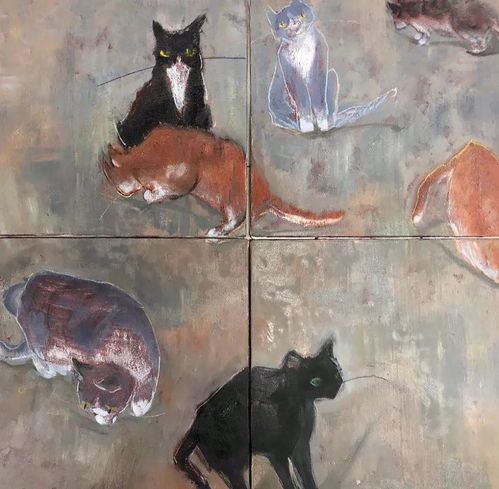

张轶群作

夏方:创作开始首先源于问题意识,也就是具体的思考对象,可能是我自身认为的问题或是共性的、普遍存在的社会问题。就像徐冰说的,“你生活在哪儿,就面对哪儿的艺术,有问题就有艺术。你的处境和你的问题其实就是你艺术创作的源泉。”根据价值审美等一系列判断选择在画面上所运用的技术和语言,一切的包括造型、形式、材料、颜色的问题都围绕着问题去表达。

吴潇:关于这二者之间的关系的揭示,归根结底在于每个画家对于人的本质探索的深度。首先,人是感性与理性的综合体,那么,绘画亦然是感性与理性的统一或结合的表现。感性表现于观察、再现等能力;理性表现在概括、比较、归纳与总结以及联想等能力。两者中的个人肯定是起主导作用的。因为显而易见个人的哲学理念与信仰决定了创作主题与表现方法。而对于我来说,绘画则是我擅长的明道而后践行的途经。

张轶群作品

王远:记忆、观念、问题、个体等作为创作机制也无妨,但是,作为油画或是国画也是无法回避的物质载体,它们都是基于在一个具体面上的现象而存在,也即在不同介质面上运用不同绘画颜料以及工具去表达思想的视觉艺术,是以我手绘我心的过程。因此,绘画的视觉艺术传递也是人的言语或者其它方式无法表达,然而通过绘画创作却能表达出的一种事物唯一性。这也是我们今天所谓绘画视觉的意义和作用。

绘画在今天的作用

夏方:绘画是无用之用,绘画等文史哲类学科并非是直接转换成物质的有用性,它的“用”体现在美育上,是通过艺术的教育获得一种感知世界和独立思考的能力。绘画或是艺术作品、艺术家,他与社会构成一种怎样的交换关系。就像通常人们认为的,艺术最有价值的部分是那些有才能的艺术家对其所处时代的敏感,对当下文化及环境高出常人的认识,对旧有艺术从方法论上进行改造并用艺术的方式提示出来。这是人类需要的,也是绘画在今天的一个很重要的作用。

张轶群:我并不认为绘画在人们生活中的作用有所减少。其实,绘画已经渗透到我们的生活,现代社会的绘画不应仅仅是架上绘画,时代发展下的新媒体绘画以及图像设计都不应该被排除在外,因为充斥人们生活的各类图像、图片都是艺术家运用新媒体技术进行创作的。再回到传统意义的绘画上来,摄影术至今都没有取代绘画,从某种意义上甚至还推动了绘画艺术的发展,如果说古典主义造就了写实绘画的巅峰,那么近现代绘画艺术就是掀起了图像形式语言的兴起,现在的艺术家更愿意用绘画来表现自己的观念意识,把自己的个体性、独特性传递到画面中去,让绘画不仅存在具有功能性,更为是一种个人情感的诉求。

吴逸君作品

吴逸君:照相和绘画的出发点很不一样,前者是客观的,后者是主观的。对于绘画创作来说把三维的东西画到二维的纸上让它保持三维的原样意义不大,我们说越是主观的东西越会加入创作者的情感思想,主观创作不像客观截取那样绝对的描绘事物,因为加入了人的思考,入画的东西会非常耐人寻味,有更的暗示和无限可能。对于绘画和照片,欣赏者们各取所需吧。关于绘画在今天的作用,更多的是其人文价值,但今天的艺术市场并没有意识到。曾闻艺术市场专业的同学说,他们更多的是从艺术家作画的技巧、难度和工时的角度去鉴赏一幅画,至于当代艺术,他们不感兴趣,一是看不懂,二是当代艺术圈一地鸡毛难有评判标准。绘画的人应该明白,颜料在介质上涂抹按压摩擦的感觉本身就是无可替代的。如果有人认为“绘画已死”,那么更要去寻找绘画的出路,赋予今天的绘画更多的意义和生机。刚才老师看着地上的瓷砖说,在瓷砖被设计的过程中是与绘画相结合的。我很赞同这个观点,行为、装置、影像各种艺术形式没有取代绘画的作用,只是和绘画结合了,扩大了绘画的边界。

夏方作品

余志祥:绘画在各自的时代背景下都有着自己的声音,具有不同程度的启示作用。对于今天而言,绘画要融古通今。绘画的作用更多的体现在审美和人文关怀上。对于“审美”一词的概念就一直持续存在于我们的绘画和生活里,但同时也是作为一个问题存在着,并不是每个人都有对“美”的感知力和判断力(指的是对于绘画作品的理解)。法国作家、人类学家米歇尔·雷里斯在一篇文章里写过“我们能够称之为“美”的东西必然暗示着一种理想秩序的存在,无论这种秩序是超出了地球范围的、和谐的还是合乎逻辑的。如果能做到如尼采说过的“作为人们到处都理解的真实和普遍的语言,它直接击中心灵”。这句话运用在绘画中也是贴切的。

吴潇:简而言之,就是:一、怡情,陶冶性情,使自己快乐。二、悦人,所谓女为悦己者容,绘画作品也要使他人快乐。三、表达审美观,价值观,启迪、影响他人。至于绘画在今天的作用与以往的区别,则是由于当今便捷的网络,其宣传力与影响力之快之大是所有过往所无法企及的。

吴潇作品

王远:从个人而言,为什么去创作绘画,而不去创作雕塑、影像或其它?这个问题其实大家还是要去思考。绘画的存在理由,它的不可替代性在哪儿?这个时代绘画还能够做什么?我们需要反思,我们为何去绘画?我们常常看到一些原先并非与艺术有缘的诗人或者是科学家等,突然某日去画画了,或认为画画终于能够发挥个人无法用其他方式去表达的最佳方式,如此案例数不胜数。这是从一个从外行的角度来考虑的绘画作用。那么对于业内的专业者而言绘画又有什么进一步作用呢?或许一个绘画创作者的思考达到何种程度,其感悟也会到什么深度吧。当然,绘画创作推进的进程和你的理解的程度是相对应的。绘画在今天的作用可能更广泛一些,或者说绘画与其它学科的交叉变得越来越正当。比如说科学技术的发展,会产生人到底还有什么用的问题,绘画的作用是否正在体现人与科学的博弈问题。

张轶群:当代绘画更多的是追求画面的视觉性和意识的观念化,但是要让绘画继续走下去,仅仅了解艺术或者是圈内人士意见也是走不长远的,所以在绘画发展过程中,提高大众审美意识是非常重要的环节。纵古观今,绘画在材料与媒介的探索是随着绘画发展不断进行的,最早原始人类画在洞窟器皿之上,而白南准的艺术是基于电视机的发明。当下的时代更是一个科技高速发展的时代,越来越多的材料与媒介被发现,艺术家也在积极的去探索适合创作的新材料与新媒介的绘画新疆域。

崔灏:梵高绘画的色彩与表现能力在当时是超前的;原因是人们的审美在当时是接受不了这样的美感,包括业内人士会说他的作品不好看。但是最终历史证明梵高的艺术确实是杰出的,并被记录在美术史。科技进步促进艺术的发展,当下艺术语言的表现手法越来越丰富,所以在二维或三维的空间中融入不同学科理念,大胆尝试新的材料,创造出新形式的美感是我们未来需要实验的方向。

夏方作品

吴逸君:绘画如何发展需要从绘画的历史中寻找答案。我觉得整个绘画的发展史,就是绘画被不断削弱替代的过程。我们都知道绘画早于文字,一开始起到记录的功能,后来这个功能被削弱了,再后来有了照相机,绘画纪实的功能也被消弱了,到现在各种P图软件电脑作画等,绘画的艺术性也被削弱了。一方面这些功能没有被完全代替,另一方面绘画也在被不断削弱的过程中寻找到新的出路,衍生出更多的绘画形式,在这个过程中也不断改变着、精进着人们的审美。这个过程有一个趋势,就是绘画从印象派开始就越来越接近大众。百年前的莫奈会去记录那时那刻的风景,发展到现当代,艺术家则是关注此时此刻的社会问题,比如环境污染,消费至上等这些大众也关注的焦点。绘画的发展究竟如何,未来无人能说清。作为一个学子,我会继续创作属于当下的作品,希望我的创作在未来也还能够被欣赏。

吴潇作品

夏方:从艺术基础教育来看,重视绘画基础转向思维能力基础,考虑未来艺术家所应具备的素质。从现代性美学的思考来看,由学院派的美学路径转向社会理论路径。前者局限于比较专门的美学分析,进入比较具体的美学视野,诸如从风格到形式,从审美经验到趣味判断,也就是比较学院化的美学路径。而后者通过社会理论的视野,美学思考不在局限于学科化、抽象化的路径,更多强调对社会文化实践的直接反思。

余志祥:当今科学技术的创新,对绘画的发展起到促进的作用。对于绘画本身会涉及到传统技术媒体和新技术媒体、人工智能等都是创作的一种方式和途径,对于创作者在实践过程中都会有所触及,“如何运用的好,这是一个值得思考的问题”。

余志祥作品

吴潇:关于绘画的发展,取决于三个特性是否得到充分体现。

1.表达性:表达画家的价值观,审美观。包括差异性的风格体现以及人文思想内涵的挖掘。绘画只有在表现到位的前提下,才能进而言其它。

2.效率性:人类文明发展,科技发展最终体现于效率的提高。绘画而作为文明的一种视觉语言,需要充分利用新科技新材料提高其效率。而这是由于时间的稀缺性决定的。举例而言,在绘画过程中,有时候一笔的视觉效果往往优于反复地描摩。

3.创新性:时移境迁,社会环境不断地变更,画家需要通过创新来体现其存在感。而创新的评判标准是什么则更为紧要。绘画技巧、手段与材料的创新使用唯有能够提高作品表达性、以及增强创作的效率性才是值得普遍认可与提倡的。

余志祥作品

王远:我们所讨论的绘画发展,一直都是与历史与创新有关,并涉及在寻找新的视觉语言的过程中。我们知道蒙德里安(荷兰画家1872年-1944年)对绘画的贡献是因为他本人的绘画语言在整个人类视觉文化历史文献中都是相对独特的,然而蒙德里安早期作品也是从再现的现实世界逐渐进入到纯粹理性的抽象世界,而这个路径是由具象的写生,包括点彩派、表现主义、立体主义、形式主义,也包括后来进一步让抽象趋于二维平面化。至于绘画如何发展,需要是从内部和外部两个方面来思考;首先从内部来讲,从古到今,绘画发展到了现在,其材料的发展只是一个方面,这个方面是科技发展带来的。但是,在二战之前,绘画材料的变化与运用并不很大,为何绘画的风格样式却依然有很大变化?这种变化是否主要基于思想的发展与融合?从二战之后一直到今天,科学技术发展的尤其快,然而我们的感知与创作能力却在弱化。今天的艺术似乎更加关注材料的时代性,比如我们会使用影像、多媒体或者是综合新材料,在此前提下我们续存着思想的慰藉。那么我们是否应该反思一下,到底是人引领着科学发展,还是科学主导了人?或者是思想作用了科技,还是科技主宰了思想?这是个主客交叉的悖论,也是这个时代的问题。

阅读原文

记者|刘杨 赵晋冀

来源|大视觉

编辑|李梓昕

编审|吴潇岚