风卷清云尽,空天万里霜。

在今天这个送别的日子里,我们通过四段往事,重温这位科学巨擘与华东师范大学近半个世纪的交往史,在这份极为深厚的情缘中,体会他纯粹的科学精神与纯真的家国情怀,正如星辰般给我们永远的启迪。

一、中国不仅要加强基础理论研究,也要推动应用研究

“我至今深深感激杨先生的帮助。”

1980年,杨振宁在纽约州立大学石溪分校主持设立“对华教育交流委员会”,募集资金资助中国学者到美国访学。在之后的十余年中,近百位学者受益于此项目,许多人后来成为中国科技事业的中坚力量。华东师范大学河口海岸研究所的沈焕庭教授便是其中的一位。

上世纪80年代中美学术交流恢复活力,纽约州立大学石溪分校海洋科学研究中心主任舒贝尔教授访沪期间,曾到我校河口海岸研究所访问交流,接待他的是所长陈吉余和副所长沈焕庭。因两家单位研究的区域和学科领域极为相似,双方均有进一步交流合作的意愿,后经协商,决定先派沈焕庭前往之。

舒贝尔教授回到石溪,立即向杨振宁提出能否资助中国同行赴美访学,推动中美在近海河口海岸研究方面的合作。杨振宁先生认为,中国不仅要加强基础理论研究,也要推动应用研究,因为应用研究价值很高。很快同意给予资助。于是,沈焕庭成为了第一位理论物理学科以外的受资助学者。1983年10月,沈焕庭如期来到石溪分校,开始了为期一年的访学。

虽然访学计划可与舒贝尔教授商量后自主决定,但按项目规定,沈焕庭每两个月要向杨振宁先生口头或书面汇报工作进展。“我每次到杨先生办公室汇报15分钟左右,按预约时间进行,精确到分钟。”今年已经90岁高龄的沈焕庭回忆道,杨先生思维敏捷、快人快语,没有大科学家的架子,平易近人!

1984年10月在美国,左起陈吉余、杨振宁、沈焕庭、舒贝尔

“这一年对我影响深远,我学习了美国学者的先进理念和观测方法,对国外研究动态进行总结,并向国内传递相关信息,带回大量学术资料。”沈焕庭访学期间还多次作学术报告,向国际同行介绍中国大河口的现代沉积作用等研究成果,由此建立起广泛的学术联系。

此次访学,杨振宁先生、舒贝尔教授和沈焕庭均感到很满意,为两校开展进一步交流合作打下了良好的基础。其后,又有两位同事也受到资助赴美。“这不仅对我个人,也对学科发展与学校建设都起到了重要推动作用。”

1984年10月,在沈焕庭即将回国之际,杨振宁先生和舒贝尔教授在一家名叫“满庭芳”中餐馆设宴,既为欢迎当时访美的陈吉余教授,也为沈焕庭饯行。沈焕庭回校后,向学校提议邀请杨振宁先生和舒贝尔博士访问,开启新的合作。学校很快发出了邀请。

1985年1月,杨振宁受聘为华东师范大学名誉教授

二、“我第一次受聘为师范大学的名誉教授”

1985年1月23日,杨振宁先生和舒贝尔教授一行受邀访问上海,到访华东师范大学,“我第一次受聘为师范大学的名誉教授”。

这不是杨振宁第一次到校访问。早在1977年7月,杨振宁回国探亲时,就来到华东师范大学。据记载,杨先生参观了学校无线电实验室、半导体元件车间、生物系针麻机理实验室和校办工厂等地,和部分理科教授、物理系负责同志座谈。就在这一年的11月,物理系半导体教研组试制成功上海市第一块0503微型计算机所需要的大规模集成电路。

出席上海海岸带资源开发研究中心的成立大会

这回同舒贝尔教授前来,杨振宁则受邀出席了学校举办的上海海岸带资源开发研究中心的成立大会,并发表即兴讲话。“我能够参加在一个有优良传统的高等学府里成立的一个‘开发’研究中心,我觉得非常高兴,我愿意在这里向大家讲,我一定尽我力量,帮助这个开发研究中心,做出一些有益的事情来。”

言谈间,杨振宁先生尤其强调“开发”二字。1985年的中国,改革开放的伟大实践稳步前进。此前,杨振宁数次回国时,已感到“开发之声不绝于耳”。同时他也发现,“有许多人觉得学校和研究所是很清高的,应该做纯的科学,应该做基础的科学,越纯越基础越好,为何要做开发这种工作?”

杨振宁说,“美国社会虽存在诸多问题,但它所展现出的蓬勃活力,源自19世纪的西部开发。这种开发精神是一份宝贵的遗产,也是发展的重要动力。”杨振宁接着说,“我很高兴,中国政府大力提倡开发。中国的许多资源需要开发出来,中国的内地、中国的西北、中国的东北、中国的南海,都是有不尽的宝藏。要把这些宝藏开发出来,才能使中国人民的生活变得好,使中国人民的智慧充分的发挥出来。如果没有财富,智慧就被束缚住了,是发挥不出来的。所以我认为在一个大学里成立一个开发中心,在今天的中国不仅是好的,而且是必要的。”

这次访问,杨振宁先生还为物理系师生作报告。校友季国兴回忆,杨先生在电化教室为我们这些初入物理系的“毛孩子”作报告,作为物理学家,他没有讲物理,讲了对当下的中国充满信心,“中国后面几十年的发展证实了这种信心,他具有超越时代的眼光”。

杨振宁曾多次在公开场合表示,他一生最大的贡献,是帮助中国人克服了觉得自己不如人的心理。1985年底,杨振宁出版的《读书教学四十年》一书收录的一篇1982年演讲稿,就以物理系夏慧荣、严光耀在美国访学的经历证明这个结论:

“两个月前,我碰到斯坦福大学的肖洛教授,他是激光原理创始人之一,是重要的光学家。他说,前两年有几位从华东师大来和他合作的访问学者,他们刚来的时候有一段时期要熟悉实验室的情况,进展较慢。半年以后都做得很成功了。到临离开美国回上海的时候,他们已经到了随时想新方法,新实验的阶段。肖洛教授说,只要有设备,他们没有问题会做出杰出的研究。”

三、从百余封往来书信到百岁诞辰的礼物

1996年10月8日,杨振宁写信,为张奠宙发来他1983年飞越瑞士时写下的小诗:谁道仙源无处寻,薄雾良田湖丘群。雾上白垛悠闲飘,浅是雪山深是云。

张奠宙,华东师范大学数学系教授,被誉为“能自信叙说中国数学教育故事之人”,是《杨振宁文集》编纂出版的发起人和主编。1986年,张奠宙所著《二十世纪数学史话》引起杨振宁的注意,两人也因此结下深厚友谊。出于对杨振宁先生的崇敬,上世纪90年代,张奠宙先后三次前往美国石溪大学采访杨振宁,他发愿整理编校一本杨振宁文集,且“工作进展很快”。

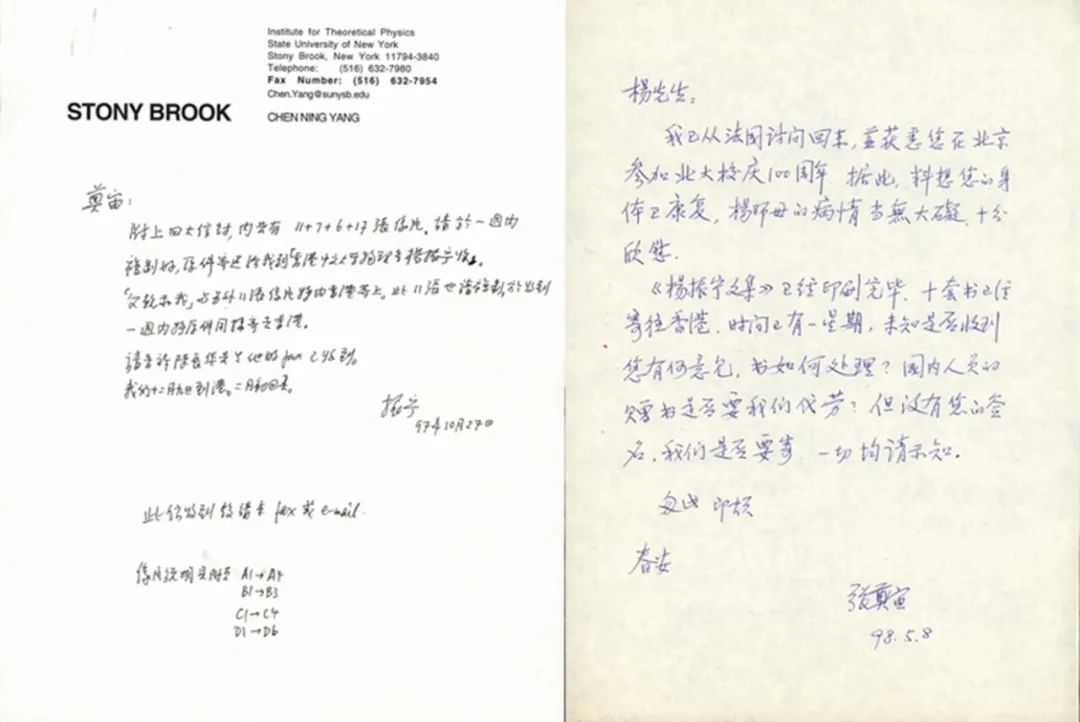

杨振宁与张奠宙往来书信

华东师范大学出版社至今保存着厚厚一叠珍贵书信,这是1996-1998年间,杨振宁先生、杨振宁秘书黄美芳与张奠宙先生、责任编辑陈长华的百余封往来书信传真。

彼时的鸿雁传书,记录和见证了《杨振宁文集》整个出版过程——1996年下半年起,张奠宙开始收集杨先生在物理学专业论文之外的中英文稿,包括社会文化、人物回忆、读书教学等散文式的文字,以及科学评述和科普文章。到1998年正式出版的近两年时间里,杨振宁和张奠宙通过书信传真,商讨文集收录的图文细节,也曾对“中国获诺贝尔奖第一人”问题展开笔谈。1997年8月24日,杨振宁寄来明信片上说“有好几个出版社写信给我,要出我的文集,我都未答应”,以示鼓励。

张奠宙还数次写信催促杨振宁先生新作《父亲和我》的文稿(1997年10月定稿,原载香港《二十一世纪》1997年12月号)和相片,他十分看重这篇记录了特殊年代父子相处的珍贵回忆,尤其是那份“每饭勿忘亲爱永,有生应感国恩宏”的血脉相承。

1997年底,杨振宁在纽约收到了文集样稿,他细读半月有余。“还有不少修正处”“相片要十分注意”,他提出要请秘书再次审校。“付印不宜急,改错更重要”“极易弄错,必须小心”……杨振宁在1997年12月19日的传真信中亲笔叮嘱。

不到两年时间里,传真发出地有香港中文大学、纽约州立大学石溪分校,信中还提及南京、天津、杭州、北京、香港等多地行程安排,可见杨振宁先生在境内外推动学术交往的行迹和活力。这些书信和文集一样,共同构成了珍贵的科学历史资料,也汇集了杨先生重要的社会人生感悟。

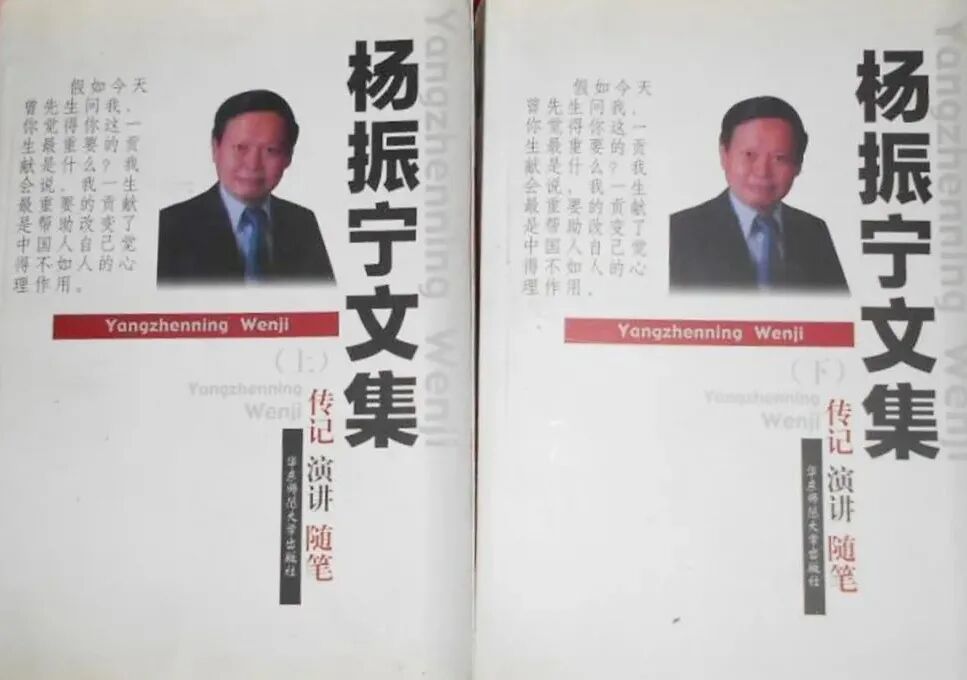

《杨振宁文集 : 传记 演讲 随笔》(上下册)

华东师范大学出版社 1998年出版

《百年科学往事——杨振宁访谈录》

华东师范大学出版社 2021年出版

2021年,杨振宁先生百年诞辰之际,华东师范大学出版社新推出《百年科学往事——杨振宁访谈录》。这两本著作以不同的采编方式,接续记录杨振宁的百年人生、科学思想和人文光辉,是为杨振宁先生百岁生日送上的贺礼。这两本著作都将《父亲和我》作为重要文章收录,这一名篇饱含赤子之心和家国情怀,成为“但愿人长久,千里共同途”的永恒见证。

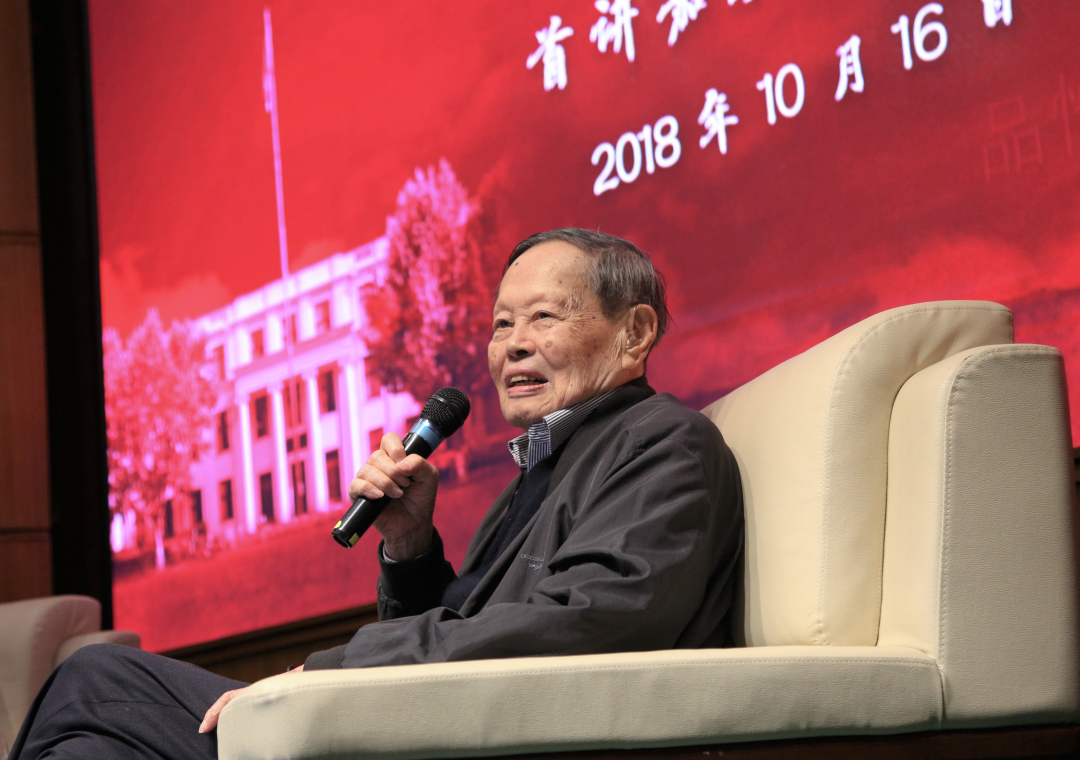

2018年10月,杨振宁先生做客大师讲堂

四、97岁重返华东师大,寄语青年

2018年10月16日是华东师范大学67周年校庆日,定居清华园多年的杨振宁先生第三次做客华东师大,为校庆送上特别的祝福。

在“大师讲堂”,杨振宁现场忆及当时在西南联大,吴大猷先生对他的本科论文给予的指点和引导,称这是他第一次接触对称性在物理学中的应用,而对称性研究也最终成为他的两项重要成就之一。“我想学习的经验很重要,我一直认为研究生导师,对于学生最重要的贡献,不是教了一个技术,也不是告诉了一个领域的发展,这些都不是最重要的,最重要是能引导到一个以后5年、10年可以有更大发展的领域。”杨振宁说,聪明和努力当然重要,但最重要的因素是要走上正确的道路。

通过视频直播,杨振宁先生回答二附中学生的提问

演讲会面向校内师生和华东师大二附中张江和紫竹两个校区的高中生进行网上直播。除了来自现场观众的提问,杨振宁先生还通过现场视频传送,回答了华东师大二附中张江校区一位高中生的提问。当被问及如何做到在多个领域都有杰出造诣时,杨振宁寄语青年朋友,“要在书本之外,养成多动一下脑筋的习惯,这是中国的训导方式比较不擅长的,正因为这样,我建议大家都要注意。”

杨振宁题词:“我很高兴,华东师大向科技方向发展。”

当日,杨振宁与华东师大师生在丽娃河畔进行了对话,又来到理科大楼访问精密光谱科学与技术国家重点实验室,为杨振宁工作室揭牌,并题词:“我很高兴,华东师大向科技方向发展。”

来源|党委宣传部 采写|陈颖 编辑|郭文君 部分资料来源|档案馆、出版社

参考资料:《青年地理学家(特辑 1986年1月)》、《读书教学四十年》等