在9月27日闭幕的第二十五届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)上,华东师大11项创新成果在高校展区展出,成果涵盖生命健康、医疗器械、高端装备制造、环保新能源等多个领域。其中,华东师大自主研发的抗菌可降解水凝胶医疗支架项目,积极回应民生关切,破解技术瓶颈难题,受到广泛关注。

第二十五届中国国际工业博览会华东师范大学展区

“支架放进身体里,半年后还要再开一刀取出来,老人小孩哪经得起这么折腾?”不少患者家属的担忧,道出了传统医用支架的痛点。华东师范大学研发团队成功研制出国内首款抗菌可降解水凝胶导管支架,有望实现支架随组织愈合智能降解,解决传统支架降解速度与愈合节奏不匹配的问题。

· 从患者痛点出发,尝试破解传统支架的两难困境

据研发团队负责人、化学与分子工程学院化学系张利东教授介绍,目前临床上用的支架多是塑料、金属材质,“放进去就赖着不走,后期需要手术取出”;部分新型可降解支架,降解速度一刀切,“有时降解太快,组织还没长好就塌了,导致再次堵塞;有时降解太慢,残留的支架刺激黏膜,甚至引发感染”。

张利东表示,这些两难问题,正是他们研发的初心。“比如冠心病患者植入金属支架后,可能面临支架内血栓风险;前列腺增生患者用的塑料输尿管支架,植入一段时间后就得通过内镜取出,过程痛苦还易感染。”张利东说:“我们就是要做一款懂得身体的支架——既不用取,又能精准匹配组织愈合速度,还能防止感染。”

· 像剥洋葱一样逐级降解,契合身体节奏

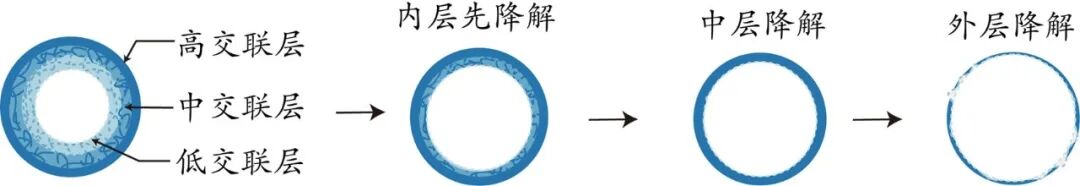

这款新型水凝胶支架的核心设计巧思,集中在梯度交联与逐级降解两项技术上。通俗理解类似多层洋葱结构,支架各层的致密程度不同,对应的降解速率也存在差异。

如上图所示,研发团队针对该水凝胶支架开展了体外概念性验证,核心是设计梯度交联结构:其交联密度从管内壁到外表面逐步递增。

设计逻辑围绕 “适配组织愈合进程” 展开:通过调控不同层级的降解时序,让支架分层发挥作用——内层侧重早期降解,匹配组织初步愈合需求;外层聚焦长效支撑,维持管腔结构稳定至组织完全修复;中间层则凭借过渡性的降解速率与硬度,实现内外层功能的顺畅衔接。

这种阶梯式降解进程,有望彻底解决传统支架降解速度与愈合节奏不匹配的问题,避免了堵塞、刺激等风险。更贴心的是,支架还具有抗菌成分,就像给支架穿上了防护衣,能有效降低管道组织感染等常见并发症的发生率,这也是传统塑料、金属支架没有的优势。

· 原创突破,核心工艺中国造

从材料合成到制备工艺,这款支架的核心技术,均由华东师范大学科研团队自主研发,在国际上也处于领先水平。此前,国外也有可降解支架研究,但要么依赖特殊材料,成本高昂;要么工艺复杂,难以规模化生产。

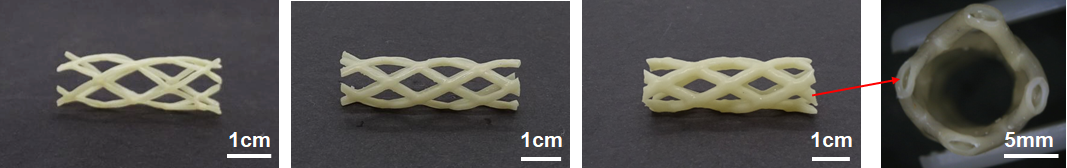

此次华东师范大学团队不仅自主研发了兼具柔韧性和支撑力的水凝胶材料,还能在体内完全降解为无害的小分子,被身体吸收;更通过自主设计的工艺反应流程,实现了水凝胶输尿管、心脏等支架的结构加工。

工博会现场展示的可降解水凝胶导管支架

中空可降解水凝胶心血管支架

目前,团队已围绕这项技术申请了十余项国家发明专利,覆盖材料合成、工艺设计、产品应用等全链条,彻底打破了国外在可降解医用支架领域的专利壁垒,为后续产业化打下了中国自主的基础。

· 十年攻关筑基础,未来迈向智慧医疗

此次研发的新型水凝胶支架,是在化学与分子工程学院优质科研平台支撑下,由张利东教授科研团队历经数年深耕打磨而成的科研成果。据介绍,吸水后的水凝胶材料模量极低、质地柔软且易变形,如何将其制备为兼具高强韧性与结构稳定性的医疗器械,一直是该领域的核心技术挑战。

自2016年起,该团队便聚焦可降解医用水凝胶材料领域开展系统性研究,先后攻克水凝胶力学强度不足、管状结构加工工艺不成熟、降解速率难以精准调控、抗菌性能不稳定等多项核心技术难题,为这款支架的产业转化筑牢了坚实基础。

更为关键的是,该水凝胶支架的小动物实验结果已提供重要支撑:支架管植入动物体内后,未引发组织炎症或刺激反应,其生物安全性得到有效验证。

研发团队成员在工博会现场接受媒体采访

后续,团队计划进一步推进临床前研究,力争早日进入临床试验阶段,让患者尽早用上这款“中国智造”的医疗器械。

团队还透露,未来将探索该支架与人工智能技术的融合,计划在支架内部嵌入微型传感器,实时监测患者体内液体流量、感染风险等关键指标,并搭建数字化医疗监测平台。届时,这款支架不仅能实现体内自降解,以避免二次手术,还能化身守护管腔健康的“智能哨兵”,为临床诊疗提供更精准的支持。

近年来,华东师范大学深入贯彻落实国家创新驱动发展战略,坚持以“技术自由岛”为理念引领,以构建“科研+资本”增强螺旋为核心目标,系统推进科技成果转化机制改革。学校通过政策链“筑基”、服务链“护航”、资金链“赋能”的有机协同,构建起“三链协同”的创新支撑体系,有效破除体制机制障碍,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,全面提升科技成果转化效能,为加快培育新质生产力、服务中国式现代化注入强劲动能、贡献师大智慧。

文、来源 | 科技处、化学与分子工程学院 图|朱立峰、张利东 编辑 | 戴琪、范祎 编审|郭文君