2025浦江创新论坛已于近日在上海开幕,2025 InnoMatch技术转移大会作为论坛的重要组成部分,聚焦需求揭榜、人才发现与资本赋能,集中了一批高水平首发首秀创新项目,面向全球发布超10000项技术需求,企业投入资金总额超200亿元。华东师大亮相了一批在基础研究与应用转化领域取得的突破性成果,多项具备完全自主知识产权与广阔市场前景的科技项目重磅登场。

CCTV13报道2025技术转移大会,华东师大科技重磅亮相

在2025 InnoMatch技术转移大会开幕式上,集中展示了一批代表性创新成果与转化案例。在首发首秀成果展示中,华东师大两项代表性创新项目及其成功转化案例备受关注:“柔性低损耗紫外/可见、红外/太赫兹/毫米波空芯光纤”和“新型高端酶制剂”。目前两项成果均已通过全赋权模式成立公司,入驻大零号湾华东师大孵化器,并已获得首轮融资立项。

华东师大两项代表性创新项目亮相InnoMatch技术转移大会首发首秀

华东师大党委常委、副校长施国跃受邀在大会上作题为《全链条·全周期·全要素:华东师大科技成果转化系统性改革的探索与成效》的主旨演讲,详细分享了学校以“技术自由岛”核心理念为引领开展科技成果转化系统性改革的进展与成效。

华东师大党委常委、副校长施国跃受邀作主题分享

大会特设“科技成果转化共享汇”高校展区,聚焦高端装备、生物医药、新材料、人工智能等关键领域,集中呈现了一批技术成熟度高、市场潜力显著的科技成果。华东师大三项成果入选该展区:“高精准合成仪器 智能合成平台”、“大孔径钛硅分子筛创制及其酮氨肟化绿色催化技术”和“抗菌可降解水凝胶医疗支架”。

在“高校科技成果转化成功案例发布会”中,华东师大有三家代表性孵化企业亮相:合生纪康、ZZZ4AI和思斐格。这些企业依托华东师大核心技术孵化而成,其发展成效是学校科技成果转化机制持续优化、创新生态日益完善的有力证明,进一步凸显了华东师大在推动创新链、产业链与人才链深度融合中的积极作用。

华东师大科技处熊申展入选“2025胡润创界者·长三角技术经理人”领军人物Top 5榜单

大会闭幕式上,华东师大科技处熊申展入选“2025胡润创界者·长三角技术经理人”领军人物Top 5榜单。熊申展在接受央视记者采访时介绍,“到现在为止,华东师大已经有150多个项目在‘转化门诊’上进行问诊,提供咨询服务、设计转化路径,并及时跟进。2025年上半年,已经完成了4.63个亿的成果转化交易额。”

2025技术转移大会首发首秀华东师大项目

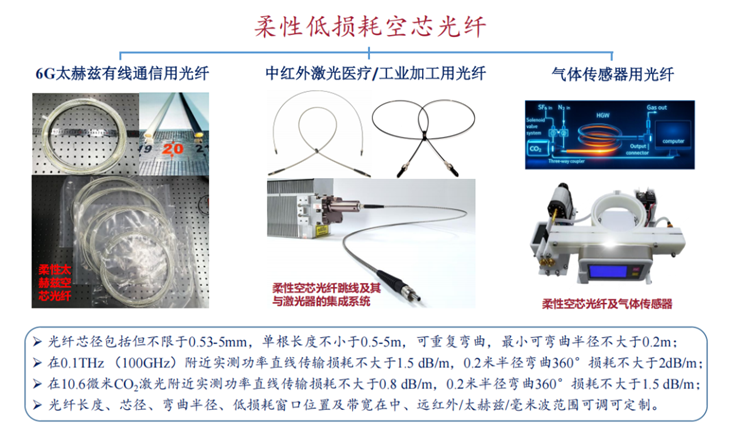

01.柔性低损耗紫外/可见、红外/太赫兹/毫米波空芯光纤

华东师范大学物理与电子科学学院敬承斌教授团队是国际金属/介质空芯光纤研究领域的前沿团队,研究开发了具有自主知识产权的光纤设计、制备和性能检测技术。研发的柔性低损耗空芯光纤在紫外/可见、中远红外/太赫兹/毫米波段达到国际领先水平,已完成一系列空芯光纤新产品和新装备的开发和用户试用,涉及样品订单金额约300万元,摆脱了该类光纤长期依赖进口的局面。

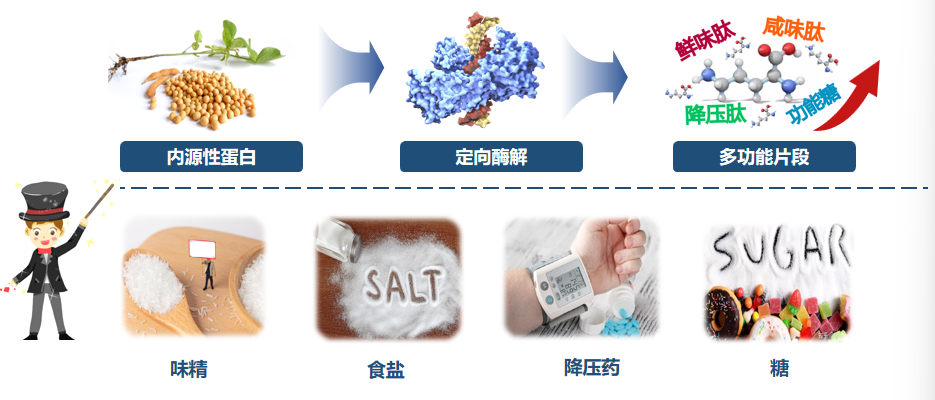

02.新型高端酶制剂

华东师范大学化学与分子工程学院张鲁嘉教授团队是国际酶分子智能化设计研究领域的前沿团队,先后搭建多个具有自主知识产权的合成生物学核心元件智能设计体系。目前,已为多家下游企业创制了一系列打破国外垄断的自主创新产品,大部分较进口产品成本均降低90%以上且性能更优,有效破解了高端酶制剂“卡脖子”难题。

2025技术转移大会共享展台华东师大项目

“科技成果转化共享汇”高校展区

01.高精准合成仪器 智能合成平台

华东师范大学化学与分子工程学院姜雪峰教授团队掌握光电冷热四大核心技术,布局了反应,监测,分离,分析系统,实现了合成化学的闭环全流程。在此基础上,开发了智能合成平台。5+X的模块设计理念,加速催化研究向工业生产的快速跨越。解决当前设备依赖进口、集成度低、维护成本高的痛点,支撑我国高端科研仪器国产化替代,带动上下游产业链发展。模块化反应系统的兼容集成:支持光化学、电化学、流体化学等多类型化学反应,并实现模块间自动切换和闭环联动,填补国内在多场景智能合成体系的空白。

高精准合成仪器矩阵

智能合成平台

高精度加料与分离系统:实现固体加料0.1 mg级别的精度,自动层析支持连续高通量纯化操作,自动识别产物收集,实现流程最优化。相比传统手动分离提纯方式,效率提高10-100倍,溶剂使用减少30%以上,极大提升实验室绿色化水平。

在线监测与AI数据反馈:可结合UV-Vis、NMR等多模态在线分析手段,实现反应过程的实时监测与AI算法反馈调控,推动反应流程从“结果驱动”向“过程优化”转变。

平台级架构设计与标准化接口:首创5+X模块系统架构,支持高通道并行实验,接口标准化程度高,兼容市面主流部件,具备良好扩展性。

02.大孔径钛硅分子筛创制及其酮氨肟化绿色催化技术

华东师范大学化学与分子工程学院吴鹏教授团队发明了源头创新的大孔径钛硅分子筛新材料Ti-MWW和Ti-MOR,构建了酮氨肟化催化氧化反应新体系,形成了溶剂绿色化清洁合成酮肟的催化技术;在国际首创的丁酮一步氨肟化制备丁酮肟过程以及国际首创的水相无有机溶剂环己酮氨肟化耦合烷肟贝克曼重排制备己内酰胺过程,率先实现工业化和应用推广。

Ti-MWW和Ti-MOR大孔径钛硅分子筛在拓扑结构上本质区别于目前主流肟化生产技术所采用的MFI结构的10元环中等孔道的TS-1催化剂。Ti-MWW和Ti-MOR具有更开阔的孔道结构,其中Ti-MWW具有12×18元环超笼结构,Ti-MOR具有12元环大微孔孔道结构,有利于底物分子的扩散传质,以及产物迅速扩散脱离孔道,避免副产物发生提高目标产物选择性。

Ti-MWW催化丁酮氨肟化技术,2012年国际上率先实现1万吨/年规模工业应用。该技术与以往主流的非催化硫酸羟胺法相比,每生产1吨丁酮肟物耗下降5.15吨,废水排放减少6.4吨,废弃降低至0.037 kg,废渣排放减少4.5吨,节电500度,节水35吨,节煤0.12吨。该技术通过了中国石油与化学工业联合会技术鉴定,鉴定委员会认为Ti-MWW丁酮氨肟化技术“属国际首创,整体技术居于国际领先水平,节能减排示范作用显著”。

Ti-MOR催化环己酮水相氨肟化生产己内酰胺技术,2020年国际上率先在15万吨/年规模己内酰胺生产装置实现工业应用,2024年进一步在40万吨/年规模己内酰胺生产装置上得到推广应用。该技术与目前主流TS-1催化叔丁醇氨肟化技术相比,单釜生产能力从5万吨/年提供至15万吨/年,时空收率提高2倍;每生产1吨己内酰胺,节约成本1055.4元;按照新建30万吨己内酰胺(环己酮)装置计算,投资成本减少1.5亿。

Ti-MWW和Ti-MOR大孔径钛硅分子筛产品主要面向精细化学品绿色生产领域,特别适用于含氧(氮)类化学品(如肟类、羟胺类、环氧化物等)的大规模高效合成,已在7套丁酮肟和11套环己酮肟(己内酰胺)生产装置上成功应用推广,2015年和2025年分别获得中国石油和化工联合会术发明一等奖和上海市技术发明一等奖。随着绿色制造和减碳政策推进,国内外对高性能催化剂需求持续增长,预计未来5年国内市场规模将超亿元,具备广阔的应用前景与产业化价值。

Ti-MWW和Ti-MOR催化剂及其氨肟化技术

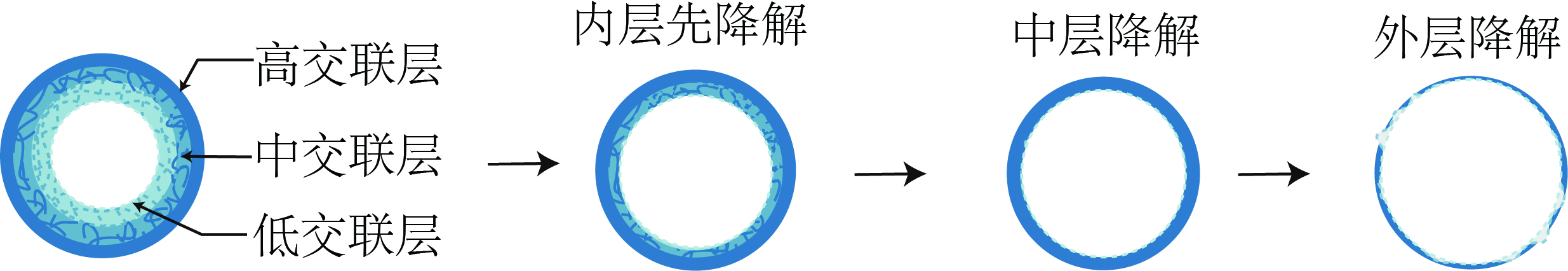

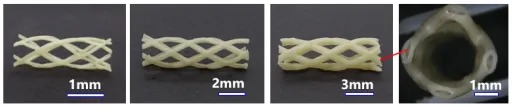

03.抗菌可降解水凝胶医疗支架

华东师范大学化学与分子工程学院张利东教授团队以解决国家医疗健康应用需求为导向,拟构建一种逐步降解特性的中空水凝胶支架,以满足在组织工程支架包括心血管、输尿管、胃肠道支架的应用中实现降解速率与力学性能的实时匹配。

中空水凝胶管支架在体内逐步降解示意图

项目从分子交联梯度与降解反应的内在关系为研究出发点,发展一种逐级交联反应策略。通过构建水凝胶管壁的梯度交联结构,实现水凝胶导管支架在体内环境下的逐级降解,即如上图所示,从导管内壁开始,低交联度的内层先行降解,并逐步向外围高交联层扩展。通过精确调控水凝胶管壁的梯度交联程度,能够有效控制支架在体内环境中的降解速率,进而实现降解速率,力学支撑性能与组织愈合速率的同步匹配。

近5年已申请可降解水凝胶导管及支架相关专利10余项,授权1项,华东师大拥有独家知识产权。

中空可降解水凝胶心血管支架

中空可降解水凝胶肠道支架

中空可降解水凝胶输尿管支架

2025技术转移大会华东师大孵化企业

01.合生纪康 华东师范大学生命科学学院叶海峰课题组

上海合生纪康生物科技有限公司秉持“以菌为钥,重塑健康”的理念,自主构建的益生菌筛选与进化平台,研发出多款具备降尿酸、降血糖、解酒、降血脂、减肥、延缓衰老等功效的菌株和产品,为代谢性疾病及亚健康人群提供安全有效的日常健康解决方案。

02.ZZZ4AI 华东师范大学数据科学与工程学院张琰彬团队

上海云之师科技有限公司是一家专注于Al Agent工程化落地的公司,公司自主研发的ZZZ4AI智能体生态平台基于“领域大模型+知识融合+数据安全+工程编排”四体协同架构,目前正服务于教育、医疗、生物、产业研究、知识产权、技术转移等多个行业,提供领先的智能体解决方案。

03.思斐格 华东师范大学生命科学学院孙越团队

上海思斐格生物科技以泥炭藓的人工种植与碳封存技术为核心,开发生物质新材料与新能源产品,打造高效、可持续的人工碳汇解决方案,推动绿色循环经济发展,致力于成为全球生态科技创新的引领者。

作为浦江论坛推进成果转化的重要枢纽和品牌,InnoMatch技术转移大会至今已举办5届,累计释放技术需求2.1万项、人才需求3.5万项。今年的大会由1个在线服务平台、3天活动和展览展示,以及延伸365天的全流程对接构成,对外发布的万项技术成果和需求涵盖人工智能、量子科技、生物医药等20多个前沿领域,同时包括2000个人才岗位需求、1700多项国内外待转化成果、800多项中小企业创新产品。

华东师大始终坚持以科技创新驱动高质量发展,积极推动知识溢出和创新辐射。本次在全球技术转移大会上的成功展示,不仅是学校科技创新实力的集中检阅,更是学校主动融入全球创新网络、推动科技成果走向市场、服务社会经济发展的生动实践。未来,华东师大将继续完善科技成果转化机制,打造更开放、高效的协同创新平台,为上海建设具有全球影响力的科技创新中心、为国家实现高水平科技自立自强贡献更多的“华东师大智慧”和“华东师大方案”。

来源丨科技处 通联丨熊申展 编辑丨隋华颖 编审|郭文君