华东师大档案馆藏谭韫娴学籍卡上的入学照片(AI修复)

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,当我们回望那段烽火岁月、宏大的历史叙事之外,一份来自80年前的学生日记为我们打开了观察抗战大后方青年命运的微观窗口。

这本日记的主人是大夏大学法商学院学生谭韫娴。七万余字的手书日记,记录了1944年12月至1946年4月间,她从逃难求生到求职立业的完整历程,更藏着一位中国女性对独立与自我价值的执着追求。这份珍贵史料的现世与清晰呈现得益于华东师大社会主义历史与文献研究院当代文献史料中心的发掘、整理与保护。

史料现世:无锡民间收藏者的意外捐赠

这本日记的发现,源于无锡市孙冶方纪念馆馆长张建清先生的慷慨捐赠。张建清是一位民间收藏者和文学爱好者,长期关注民间史料的留存与传承,在了解到华东师范大学社会主义历史与文献研究院当代文献史料中心专注于民间文献的收集、整理、保存与利用时,遂与中心建立了长期联系。

在得知华东师范大学与大夏大学的历史渊源后,他专程驱车从无锡将这份珍贵的日记捐赠给中心,希望借助专业机构的保存条件与研究能力,让这份史料面向学界、发挥更大价值。

从外观来看,这份日记是一本装订成册的黑底墨绿色边笔记本,纸张因年代久远已明显泛黄,封面与内页的磨损痕迹,无声诉说着它跨越近一个世纪的岁月沉淀。

精心整理:师生协作破解7万字“时光密码”

为让日记内容清晰呈现,文献中心馆员马立民老师带领罗皓月、梁琳两位同学开启了系统整理工作。

文献中心分类整理现场

整理过程遵循严谨的文献整理流程:首先由师生共同翻阅日记原件,逐字逐句录入电脑;两名学生负责完成初稿整理后,再由马立民进行多次校对,确保内容转录的准确性。日记字迹整体相对清晰,但受年代久远影响,部分文字因纸张磨损、手写连体或缩写等问题,辨认难度较大。

针对这一情况,团队专门邀请中文系研究古文字学的研究生,以及萧冬连、陈永辉等擅长书法的专家参与联合辨认,尤其是民国时期的特殊用典与古文用词,在专业人士的协助下得以准确解读,有效解决了整理过程中的“拦路虎”。

内容核实环节同样细致。对于日记中提及的欧元怀、王伯群等大夏大学历史知名人物,以及日军投降、重庆谈判等重大历史事件,均能通过权威史料查实佐证;而像谭韫娴这样的普通校友,因时间跨度大、相关记录留存有限,部分细节暂无法进一步核实。

这也更凸显出这份个人日记作为“微观史料”的独特价值——它让一位原本可能被历史遗忘的“小人物”,拥有了被看见、被铭记的机会。

烽火逃难:从贵阳到重庆,一段“非人之生活”

回到日记本身,谭韫娴的故事始于1944年12月的烽火逃难。

彼时日军侵入黔境,贵阳告急,因日军侵华早已被迫内迁贵阳办学的大夏大学,无奈决定迁往赤水。这位来自广西的姑娘,正就读大夏大学法商学院,被迫加入逃难行列。

大夏大学西迁图

1937年11月至1945年1月,大夏大学在贵阳讲武堂办学(1941年10月入学的谭韫娴就读于此)

贵阳时期,大夏大学教学楼

贵阳时期,大夏大学图书馆

1944年11月25日,大夏大学关于疏散至赤水的校务会议决议

日记中,她详细记录了这段颠沛流离的经历:

12月初,校内水电中断、秩序混乱,她与同学辗转于三桥、息烽等地,车辆难寻、物价飞涨让本就拮据的生活雪上加霜。寒冬时节,她曾夜宿荒野,甚至蜷缩在汽油桶上过夜,在日记中无奈感叹“此种遭遇尚属生平首次尝试,此时此地所遇之生活实系非人之生活耳”。

从贵阳搭乘难民车至遵义,再从遵义徒步130余公里至松坎,后经舟行、乘难民车赴渝,途中历经七十二湾等险要之地,目睹物价飞涨、难民聚集、士兵欺压百姓、人心惶惶,让她深切体会到“难民之苦”。

直至1944年12月底,谭韫娴终于抵达重庆,在大夏大学友人的帮助下,入职重庆军政部第二织布厂担任会计,生活暂时得以安顿。但字里行间,仍能感受到她对学业的牵挂与对家人的思念——即便身处生存边缘,这位年轻学子始终未放弃对未来的期待。

苦学坚守:从“流亡学生”到为母校争光

安顿后的谭韫娴,得知大夏大学劫后重启,第一时间重返校园。

1945年3月,她回到已迁往赤水的大夏大学,面对借住赤中校舍、教授匮乏、学术资源短缺的艰苦办学环境,她以大夏大学“三苦三不”精神(教师苦教、学生苦学、职工苦干;学不厌、教不倦、行不惑)为支撑,潜心钻研,最终完成毕业论文《无形资产之研究》,于当年6月顺利毕业。

1945年6月,大夏大学全体师长暨第20届毕业同学纪念合影(1945年6月毕业的谭韫娴应在其中)

毕业后的求职路充满挑战。谭韫娴先回到重庆军政部第二织布厂任职,因不满官僚作风与低薪,辞职备考银行系统。1945年9月,她与中央大学、复旦大学、重庆大学等国立大学的学生同台竞争,最终凭借过硬实力脱颖而出,成功考取四联总处银行人员训练所,为母校大夏大学争得荣光。

日记中还提及,期间她曾因体格检查险些被拒,最终仍成功录取,日记里难掩“以能力立足”的自豪。

乱世觉醒:一位中国女性的“反世俗”宣言

翻开谭韫娴的日记,最动人的不仅是苦难中的坚韧,更是她超越时代的女性觉醒。在“女性以婚姻为归宿”的年代,她明确写下“以事业为寄托,决不隐埋家庭”,用行动打破世俗偏见。

AI生成的谭韫娴工作图

出身底层、家境贫寒的她,始终保持对时局的清醒思考。

日记中对日军投降、重庆庆祝胜利、国共谈判等重大历史事件皆有记录,她从“底层视角”反思“依赖他人胜利非光荣”;看到身边友人因早婚被家务缠身、放弃学业,她更加坚定“女性要实现经济独立、思想独立、人格独立”的信念,“誓以本身之力量,创造未来之幸福。”

她听郭沫若演讲延续文学梦想,从邓颖超、宋美龄等人的演讲中思考“新青年、新女性”定义,即便求职受挫、靠救济金与友人资助度日,也从未想过用婚姻“改变命运”。

正如整理日记的马立民老师所言:“她的日记里很少提及儿女情长,主线始终是学业、求职与自我成长,这种‘事业心’,放在今天也值得年轻人学习。”

历史价值:填补空白的“小人物”叙事

目前,整理团队计划将日记出版。马立民提及:“谭韫娴本是历史上的‘小人物’,若没有这份日记,没人会知道她的存在。但正是这份‘小人物’的记录,让我们看到了抗战岁月里最真实、最鲜活的青年力量。”

这份日记不仅是谭韫娴的个人生命记录,更填补了抗战后期知识青年研究中“集体记忆”对个体多样性的遮蔽,展现了青年在“生存—学业—职业”链条中的主动性与局限性。

从“逃难学生”到“银行职员”,她的身份转换,折射出战后中国社会阶层流动的“新可能”(考试制度带来的公平机会)与“旧瓶颈”(人际关系、官僚作风的阻碍)。她在日记中所反映的“世人”与“世相”,“焦虑”与“忧伤”,及个人立世而选择的“理性适应”,如考公、自学等,为理解1940年代青年群体的政治疏离与社会参与提供了新视角。

值得一提的是,她对“女性独立”的追求,更跨越时空,与当代女性“实现自我价值”的诉求相呼应。

2025年抗战胜利80周年之际,这份日记的发掘与整理,不仅是对历史记忆的保护,更是一次“与先辈的对话”——当我们读到谭韫娴在荒野中坚持学习,在竞争中奋力突围,在世俗中坚守自我时,或许能更深刻地理解:所谓“英雄”,不仅是战场上的英勇战士,更是苦难中不放弃理想乱世中坚守初心的每一位“普通人”。

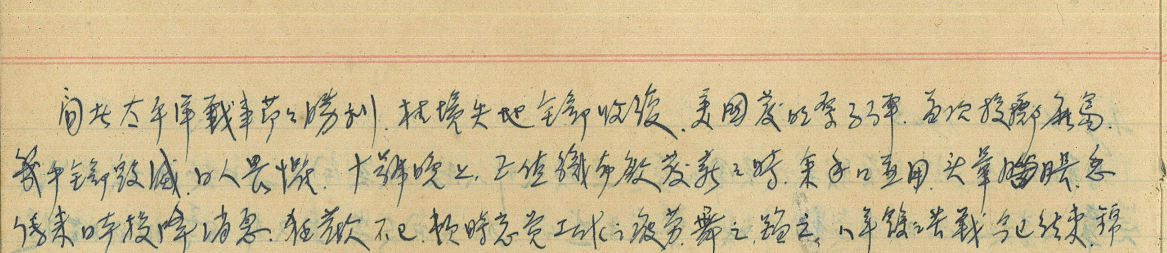

1945年8月抗战胜利之时谭韫娴在日记中写下:

间者太平洋战事节节胜利,桂境失地全部收复。美国发明原子弹,首次投掷广岛,几乎全部毁灭,日人畏惧。十号晚上,正值织布厂发薪之时,余手口并用,头晕脑胀。忽传来日本投降消息,狂欢不已,顿时忘觉工作之疲劳,舞之蹈之……

来源|社会主义历史与文献研究院 采写|戴琪 史料整理|马立民、罗皓月、梁琳 AI制图|孙峰 资料图|档案馆

编辑|戴琪、张新烨 编审|郭文君