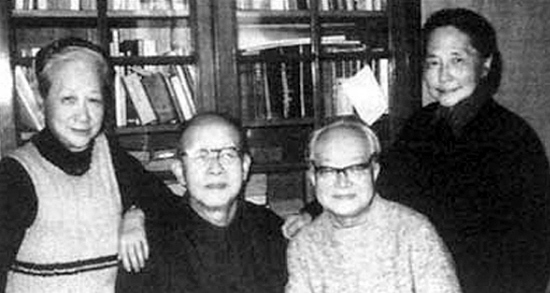

周有光夫妇和连襟沈从文夫妇(左起:张允和、周有光、沈从文、张兆和)。

周有光经常挂在嘴边的一句话是,“上帝太忙了,把我忘掉了。”

一、念念不忘的大学生活

1906年出生的周有光一共读过两个大学,上海圣约翰大学和光华大学。

周有光讲过一个大学报名时候的笑话。1923年,他考上了圣约翰大学,报名时要照片,周有光的同学关照他:“你最好拍一张西装照片。”当时在常州读高中的周有光不穿西装,土得很,也不知道西装怎么穿的。到当地照相馆去拍照,照相馆有西装准备拍照用的,照相馆的人也不知道怎么样打领带、领结。结果闹了一个笑话:他给周有光戴了一个领带,再戴一个领结。照片寄到上海,周有光的同学大笑,赶快寄回来,要求重拍。

在圣约翰的大学生活给周有光留下了愉快的印象,以致他晚年回忆时还念念不忘。

周有光回忆,圣约翰大学的专业跟今天不同,现在进大学就要分专业,圣约翰是外国规矩,大学一年级不分专业,都是基础课。专业分得粗得不得了,现在是根据苏联的办法,专得不得了。圣约翰大学本部只分文科、理科,医科在另外一个地方,大学一年级不分文理,二年级才分文理。周有光还记得,他一年级时学基础课,三面墙上都是黑板,黑板可以拉上拉下的,好多学生可以在上面做题目,数学的水平比较高。

“可以说,大学里所有的工科都很有意义,是英美的做法。比如大学里有一本小书,客人来了可以看,这本小书讲:我们这个大学不是培养专家的,是培养完美人格,在这个基础上,可以发展成为专家。”周有光回忆,“一到圣约翰大学,每一课都有课外阅读材料,常常要看百科全书。学会了自学,学会了独立思考。那时候鼓励学生自学,上课的时间并不多。有的时候,老师的几句话,会给学生一生影响很大。”

武汉大学前校长刘道玉在给周有光108岁生日祝寿的祝词中感叹,从传统成功过渡到现代知识人,从体制内服从型转变为独立、自由思想的知识分子,从经济学、金融学教授变成文字学、文化学的著名学者,“这一切的奇迹是怎么创造出来的?这是厚基础、宽口径通识教育成功的表现,这一切难道不应当引起我国教育界深刻的反思么?不改革实用主义的狭窄专业化的教育模式,中国能够培养出杰出的人才吗?”

北京大学教授张维迎也认为,那时候接受大学教育的学者们观点先进得多,思想也开放得多,反污染的能力强,周有光就是比较典型的一位。

当时周有光的数学很好,一个外国数学老师就劝他学理科,可是他的同学都跟他讲:“你不要学理科,要学文科。”理由是圣约翰大学有名的是文科,不是理科,到了圣约翰大学不读有名的文科,而读理科,吃亏了。于是周有光就学了文科,偏重经济学方面。

世事难料,周有光在圣约翰大学只读了两年,就遇到了“五卅惨案”。“五卅惨案”在全国闹得非常厉害,上海是中心,学生都罢课,要出去游行反对日本帝国主义。圣约翰大学是教会学校,学生也要去游行,校方就跟学生发生了矛盾,校长说:“你们在校内开会都可以,不要出去。”学生一定要出去,为这个事情就闹翻了。

圣约翰大学的老师中一大半是外国来的,一小半是中国来的,中国老师和学生就排了队,拿了铺盖离开学校。当时社会各界支持这些师生,创办了光华大学,周有光也就在光华大学读了两年大学,最后在光华大学毕业。 “光华大学实际上还是按照圣约翰的方法来办学,当时教育部没有命令大学要这样搞、那样搞。”周有光晚年回忆道。

二、“两颗心”创造的幸福

著名语言学家叶圣陶讲过这样一句话:“九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。”

叶所说的张家四个才女,正是现在享有大名的“合肥四姊妹”。周有光娶的是张家四个才女中的老二,张允和。

周有光与张允和认识时,张允和才16岁,周有光比她大5岁。周的妹妹和张允和是苏州乐益女中的同学,两家也时有来往,不过那时两人只是普通关系,并未恋爱。后来,张允和去了南京读寄宿学校,周当时已经在上海读大学。直到张允和去上海上了大学,她和周有光才开始重新交往。

在《最后的闺秀》一书中,张允和这样描述两人第一次约会时的情形:有两个人,不!有两颗心从吴淞中国公学大铁门走出来。一个不算高大的男的和一个纤小的女的。他们没有手挽手,而是距离约有一尺,并排走在江边海口。他和她互相矜持地微笑着。他和她彼此没有说话,走过小路,穿过小红桥,经过农舍前的草堆。脚步声有节奏地弹奏着和谐的乐曲……

走啊走,走上了石堤。张允和勇往直前,周有光跟在后面,谁也不敢搀谁的手。好不容易才找到一块比较平坦而稍稍倾斜的石头,周有光放下一块洁白的大手帕,风吹得手帕飘舞起来,两个人用手按住手帕的四角,坐了下来。

两个人不说一句话,周有光从口袋里取出一本英文小书,是《罗密欧与朱丽叶》。小书签夹在第某幕,第某页中,写两个恋人相见的一刹那。“什么‘我愿在这一吻中洗尽了罪恶!’这个不怀好意的人,他不好意思地把小书放进了口袋,他轻轻地用右手抓着她的左手。”张允和写道,“她不理会他,可是她的手直出汗。在这深秋的海边,坐在清凉的大石头上,怎么会出汗?他笑了,从口袋里又取出一块白的小手帕,塞在两个手的中间。她想,手帕真多!”

1933年4月,周有光和张允和结婚。张允和的四妹张充和后来回忆周有光求婚的过程:“耀平(周有光原名)兄请我和三姐陪他去向二姐求婚。三姐非常文雅、客气地说了很多求婚应说的话,我一句也不懂。爸爸是个重听,妈妈也不会这一套,两人只微笑,微笑就算是答应了婚事。后来耀平兄送我一件红衣,称我为小天使。”

结婚前不久,周有光写信给允和,告诉她自己的担忧,“我一无所有,怕不能给你幸福”。允和回了一封十页的长信,只表达了一个意思:“幸福不是你给我的,是我们自己创造的。”

三、半路出家的语言学家

著名语言学家吕叔湘是周有光在常州中学的同学,比他高一班,在读书时他们就认识了。周有光晚年开玩笑说,“他是真的语言学家,我是假的。”

所谓“假的”,实际上是半路出家的意思。周有光大学时学的是经济学,毕业后长期在银行界工作,也在大学任教,直到中年以后才搞起了语言文字。

1949年6月,周有光夫妇从美国回国,当时他“幻想的是帮助国家、帮助银行搞经济建设”。除了在复旦大学教书,周有光还兼任新华银行秘书长,同时还在人民银行上海区行任职,担任第二业务处处长。上海院系调整后,14个大学经济系合并到上海财经学院,周有光也从复旦大学调去,任教授同时兼研究处主任。

当时的教授当中,十个有九个是从美国回来的,这些人要用苏联教科书来教学就比较困难。周有光回忆,苏联经济统计课说,经济统计是有阶级性的,“我没有办法帮他们解决这个问题,不能用英美的课本,也不能用中国自己的课本”。周有光只好说:“你们不要着急,我们再进一步研究这个问题。”

什么是经济统计的阶级性?以抽样调查为例,生产一百个,抽几个来检查,按照苏联和解放初期的规定,不可以查的,抽样调查就是不相信工人,不相信无产阶级,工人有最高的觉悟水平,不会做出坏东西来。

不久之后,周有光拿到了苏联新的俄文百科全书,查到“抽样调查”一看,好极了,新版的统计这一章,开头就说,抽样调查是一种科学方法。周有光马上叫俄文翻译组的学生连夜翻译出来,油印多份发给同事和其他财经学院的教师,他们都高兴得不得了,因为这一条就否定了经济统计的阶级性。

从经济学转行语言文字的研究是一个偶然,不过这一次转行甚至“救”了周有光一命。

1955年,从事语言文字研究的周有光被喊到北京参加全国文字改革会议,会后被留在文字改革委员会工作,放弃了上海的经济学教学职业。几年后,周有光才知道,1957年的反“右”运动在上海以经济学界为重点。

“上海经济学研究所所长,一位著名的马克思主义经济学家,自杀了。我的最优秀的一位研究生自杀了。经济学教授不进监牢是例外。20年后平反,一半死去了,一半衰老了。我由于改了行,不再算我过去的经济学旧账,逃过了一大劫难。”周有光一直认为一生最大的幸运是无意中逃过了反“右”运动,如果不改行,“我也可能是个‘大右派’。”

“周百科”曾是周有光连襟沈从文给他起的一个绰号,寓意他知识广博,后来成了外界都叫起来的一个外号。

周有光对于这一外号的兴起过程这样解释:“到了改革开放后,中美两国要搞文化合作,其中一项就是要翻译美国的《不列颠百科全书》。《不列颠百科全书》本来是英国的,因为‘二战’期间英国的很多企业都卖给了美国,《不列颠百科全书》也是如此。我们翻译《不列颠百科全书》,当时国内购买力很差,二三十本都买不起,压缩成为《简明不列颠百科全书》,到了1985年以后,又扩大翻译。中国方面三个人是刘尊棋、钱伟长和我,美国方面也有三个人,六个人成立了联合编审委员会,这样子,人家更给我开玩笑,叫我‘周百科’,这个外号就是这样起来的。”

曾协助周有光编辑多本晚年文集的中国社科院拉美所研究员张森根说,“我认为周老就是一个活着的百科全书,我每次有问题问他,他都能说出一二三、三二一。”

四、立下“三不主义”

上个世纪90年代晚期,《张家旧事》一书的作者叶稚珊在写作该书期间,每星期都要去两三次周有光的家里,多半是在上午9点左右,正是周有光和张允和对坐饮上午茶的时间。

叶稚珊还记得,上午9点半,红茶冲奶粉;下午3点半,咖啡冲奶粉。夫妇俩每天碰两次杯,无论有没有客人,无论他们各自在忙什么,这一刻只属于他们两个人。“这一碰,50年没变过。他们不讲究养生,不吃任何补品,甚至不锻炼,94岁的周先生每天还要工作8小时以上。他们笑着说,这杯奶是他们长寿的秘诀。”叶稚珊回忆道。

周有光说,“喝茶时,我们举杯齐眉,这当然是有一点好玩,更是双方互相敬重的一种表达,这对家庭和谐起到作用。”周有光很少吃补品,人家送来的补品,他也不吃。“我想健康最重要就是生活规律,同时胸襟开朗是重要的。健康有物质一方面,有精神方面。物质方面我们要求不高。不要生气,都是小事情,吃亏就吃亏。”周有光曾对记者说,“讲个笑话,刘少奇讲,吃小亏,占大便宜。我说,我吃小亏,不占大便宜。”

到了晚年,周有光立下了一个“三不主义”:一不立遗嘱,二不过生日,三不过年节,日常生活越来越简单,生活需要越来越少。

昨天的座谈会,周有光由于腿疾,未能出席。独子周晓平在一开场就带来了周有光的话:“我父亲特别叮嘱我说,他是一个语言文字学家,但不是文化学家,文化学是一门大学问,自己根本谈不上。他还说自己更不是‘汉语拼音之父’。”周晓平还说,父亲想听到大家对他观点批评的声音。

《东方早报》 日期:2013年1月13日 版次:A11 作者:陈良飞

链接: http://www.dfdaily.com/html/150/2013/1/13/927869.shtml