当您仰望星空时是否知道,浩渺宇宙中,有些小行星以上海学生的名字命名。他们能够获此殊荣,都与一项大赛有关——素有全球青少年科学竞赛“世界杯”之称的“英特尔国际科学与工程大奖赛”(简称ISEF)。但凡获该赛事二等奖以上的选手,都可以经美国麻省理工学院林肯实验室(小行星发现机构),以自己的名字命名一颗小行星。

从2000年至2014年,中国大陆学生在ISEF上,共获得38个二等奖以上项目。其中,来自上海的项目占了15个席位,有20位上海学生得以命名小行星。他们,都是上海青少年科学社的会员。

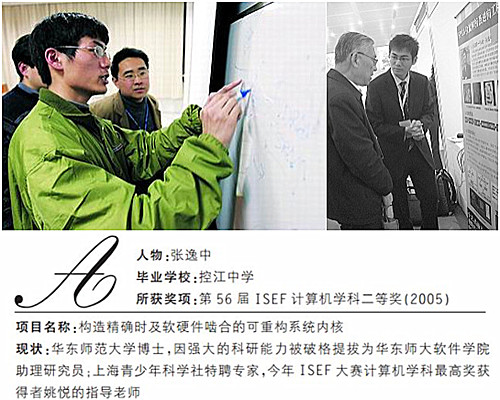

在华东师大理科大楼的申菲亚实验室,张逸中和学弟们正在捣鼓一种新的可穿戴设备。

10年前,张逸中参加ISEF,以一票之差,和该赛事计算机学科一等奖擦肩而过。直到今年,他的“爱徒”——上海交大附中嘉定分校高二学生姚悦,为他圆了梦。

五六千个程序同开,电脑也不卡

张逸中动手能力超强,据说是得自爸爸的“真传”。出生在一个普通工薪家庭,他受音响发烧友爸爸影响,从小爱拆装各种电器。“有一次,我把家里的电视机全拆了,挨了一顿打。第二天,爸爸就带着我买齐元件,把电视机重新组装起来。”

初中时,张逸中就“捣腾”出一个履带式墙壁绘画机器人,这个作品获第18届上海市英特尔创新大赛的优秀机器人创意设计一等奖。

玩机器人还属于“小打小闹”,真正为张逸中开启广阔天地的是一个演讲。“演讲人叫朱元晨,他曾两次参加ISEF大赛,获得一等奖。”从那以后,张逸中明确了自己的目标:把计算机科学从机器人这门综合学科中精选出来,专攻此道。

说起当年的获奖项目,张逸中展现出超强的科普能力。“你有没有这样的体验:电脑程序开多了,机器就会很卡,我的设计就是改造CPU,让计算机即便开上五六千个程序,照样很流畅。”当时,张逸中还为它的项目设计了一句“广告语”:你只需增加1美元的成本,就可以提高30%以上的性能。

2005年,美国亚利桑那州凤凰城ISEF比赛现场,张逸中的展位前摆放了3台电脑:一台是普通电脑,一台是改造过CPU的新电脑,一台是数据监视器。普通电脑,开不了几十个程序就死机了。而新电脑,哪怕五六千个程序同时打开,仍在正常运转。“奥秘就在于,我在CPU上装了个‘秘密武器’,可以将电脑浪费的性能收集起来,补充在会卡的地方,大大提高了运行效率。”张逸中说。

也正因此,张逸中的展位迅速遭到围观。“你是怎么想到的?”连评委都看傻眼了,连连发出惊叹。

力挺争议项目,十年梦终圆

凭借这个项目,张逸中获得了计算机学科的二等奖。据说,这个项目当时离一等奖,只有一票之差。

10年前,ISEF给张逸中留下了一点遗憾。10年后,他把夙愿寄托在另一个人身上,那就是姚悦。姚悦刚刚获得ISEF计算机学科一等奖和特等奖、欧盟青年科学家奖等诸多殊荣,这也是中国内地学生近十年来参加ISEF赛事获得的最好名次。

张逸中结识姚悦,是在上海青少年科学社,作为科学社的特聘教师,张逸中应邀为今年准备参加ISEF等国际大赛的项目“把脉”。对于姚悦的项目,张逸中记得很清楚,初审专家评分形成了两个极端,最高90分,最低30分。

“30分,你能想象吗?这是一个多么有争议的课题!”张逸中说,当时有近一半评委认为,姚悦的项目没有实用价值,太过异想天开,根本不是高中生可以驾驭的。但是,他和一部分专家认为这是一个很有价值的项目。

“其实,姚悦的经历跟我很像。”张逸中说,当年,他的项目也不被看好,甚至未被送入全国参赛,通往ISEF的大门眼看就要被关上。很多人劝他放弃做课题,一门心思准备高考。可张逸中憋足了一口气。“去ISEF的机会一辈子就一次,高考今年不参加,明年还可以再考。”

姚悦的境遇也很类似。尽管饱受争议,但每一次否定,也让姚悦变得强大。他花了半年时间,做好了实验装置,整理出完整数据。在今年的ISEF颁奖典礼上,第一天公布专项奖,姚悦颗粒无收;第二天的等第奖,从四等奖发到二等奖,仍没有他的名字。直到5月17日凌晨142分,一直关注着ISEF实况的张逸中,在朋友圈发布了一条最新状态:“小朋友得特等奖!等了10年了。大姚有你的!”张逸中兴奋得一晚没睡,凌晨3点,他约上姚悦的科技辅导员,两人出门吃夜宵为他庆祝。“他帮我圆了一个积攒了10年的梦。未来,希望有更多的中学生能投入到这类基础研究中。”

阅读原文

来源|文汇报 编辑|董盈盈