他是一名中国现代文学的研究者,又是一位大学老师。

是一个有“考据癖”的书虫,又是一个爱猫如命、喜欢西洋古典音乐的玩家。

梁文道形容他“半生埋藏故纸堆中,心胸却是最开阔的”,在学生毛尖眼中则是“简单里有格调,放肆里有庄严”。

这些看上去浑然不搭调的词句都在形容一个人,让人疑惑的同时,又隐约觉得有一些合理性在其中。

本期服务上海30年,拜访华东师范大学中文系教授陈子善。

难以绘制的“文学上海地图”

2014年12月28日,上海当代艺术博物馆。

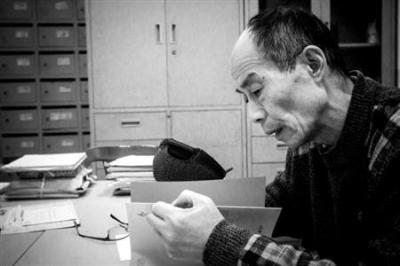

这是一个有点特别的地方,空旷的舞台上,孤零零放着一张蒙着布的讲桌,几盏舞台聚光灯打在上面,让四周的昏暗更沉了些。讲桌上放着矿泉水、姓名牌、一副眼镜、一本书、一叠讲稿,还有一只话筒。讲桌的后面,坐着一位清瘦的老者,身着一件浅棕色毛衣。他头顶的发都谢了,两侧灰白头发也有些稀疏。强光打在光亮的头顶和高高的颧骨上,因为瘦而有些凹进去的脸颊缩在了阴影里。

舞台的背景,是一面浅黄色的屏幕,上面两行小字写着“第十届上海双年展系列讲座”,主题在探讨一位英国画家的画作与中国现代文学作家之间的故事。在这像极了实验小剧场的环境中,时空仿佛掉入了80年前的故事里。主讲人娓娓道来的方式,一如他的文字,平实不渲染。两个小时的讲座中,一开始,部分听众大概是觉得平淡了些,悄悄地离了场。大约40分钟后,就很少有人再走了,只剩下台上的叙述,与台下的聆听。

台上的这位主讲人,就是毛尖笔下“爱书太凶猛”的陈子善,67岁的他,是华东师范大学中文系教授。

陈子善生于1948年,他出生半年后,上海就解放了。他醉心于上世纪上半叶那个文学的上海,还常调侃自己是“民国遗少”。在他所研究和关注的那些作家中,许许多多都曾在上海生活过。鲁迅、郭沫若、茅盾、胡适、徐志摩、林语堂、丁玲、萧红、张爱玲……这份名单可以开得很长很长,让陈子善倍感遗憾的是,大部分文学家曾经的居所,还有他们当年经常光顾的书店、电影院、咖啡馆、戏院、餐厅、茶室……都已被拆毁或改造得面目全非。他曾经梦想绘制一张上世纪至今详尽的“文学上海地图”,但如今越来越多的地标,都只能存在于想象中了。

挖掘、整理、研究中国现代文学史料这桩事,陈子善做了近40年。如今他编著等身,是读书界的名人,在海内外有广泛影响。而这段旅程的开头,却没有这许多热闹与喧腾。用董桥的话说,那时的陈子善“在那荒凉的古园旧楼里听雨听风,挖掘杂草中的几块彩石,修整红墙边的几株古藤”。

上世纪90年代之前,由于研究对象大多没什么名气,陈子善想发表一些文章都不容易。很多人质疑:“这些作家,连名字都没听说过,你去研究他们干嘛呢?”

星期日周刊记者(以下简称星期日):你所研究的一些作家并不为大众所熟悉,碰到人家不理解情况,你会觉得沮丧吗?

陈子善:沮丧倒还好,我挺理解对方的,因为人家确实没听说过或不了解这些作家,每个人的文学修养、兴奋点是不同的。别人不理解,我还是一如既往地做,后来这种情况也就越来越好了。

星期日:你对自己做的事,一直很有底气吗?

陈子善:不管别人是什么态度,我对自己所做的从来不后悔,也从来不怀疑。我的研究是从文学本身出发,那个年代,很多作家被遮蔽了,因为他不是“左翼”,但这不代表其文学成就不高。一个作家,即使思想“不那么正确”,但文学水平很高,我还是要去研究。何况“不那么正确”也只是一批人说的而已。我觉得一个作家只要文学成就高,随着时间的推移迟早会被认识,事实也证明了这一点。

比如有一个作家叫钱歌川,他以编写英文教材而闻名,但实际上他散文也写得很好。我曾编过他的书,现在知道他的人仍然不多,但这些作家本来就是小众的,我认为自己做的事很值得。我介绍了很多作家,张爱玲只不过是其中最为突出的一个。现在人家只记得我是研究张爱玲的,这不对。

星期日:在一些新闻报道中,你常常要为自己澄清,“从来没自称是张爱玲的粉丝”。

陈子善:我不是“张迷”,只是一个合格的研究者。张爱玲是我一个重要的研究对象,或者在某个时期是主要的研究对象。研究者跟粉丝是很不一样的,粉丝可能是研究者,但研究者不能像粉丝那样。其实我的出发点很简单,当时张爱玲研究刚起步,有很多空白需要填补。

希望你写的时候,把这点强调一下,很多人现在有一种先入为主的印象,好像陈子善这个人就是研究张爱玲的。其实我马上要出一本专门谈鲁迅、周作人的书,对此我也是下过功夫的。前两年还出过研究郁达夫、梁实秋、徐志摩的书。我想告诉大家,我研究的面很宽,虽然深浅有所不同,但如果认为我只研究张爱玲,那太片面了。

星期日:大家有这样的印象,你觉得这是对你的偏见吗?

陈子善:好像也没那么严重。我是觉得,很多人都在文学史上留下了他们的足迹,而我想把第一步工作做好,那就是把他们提出来、“捞”出来,这样才有进一步讨论的可能。通过我的工作,至少能在一定程度上呈现那段历史的丰富性。如果普通读者认为我只是研究张爱玲的,那就有点遗憾了。你应该写一个小标题:“不仅仅是张爱玲”。

为文学史的书写

提供更多可能性

虽然陈子善嘴上不承认自己是张爱玲的“粉”,但在他的文章中,仍然难掩“真性情”。大约10年前,常德公寓正式挂牌“张爱玲故居”,陈子善听闻消息后,高兴地前去“验证”拍照。岂料牌文上短短不到百字中,被陈子善一眼看出三处史实错讹,气愤得在文章中连用三个“不能不”:“这段牌文竟如此草率、如此出错,又不能不令人吃惊,不能不令人遗憾,也不能不令人担忧。”接着感叹“重绘文学上海地图并非轻而易举”。

陈子善有一本书叫《自画像》,书中除了收录他为自己编著的近30本书所写的序或跋外,其余的15篇“自画像”,无一不在谈书,有年少时当“孔乙己”的“窃书”经历,也有在徐家汇藏书楼早出晚归、风雨无阻的读书时光,有上海文庙书市觅书漫游的回忆,也有小书店里淘到宝贝的惊喜……许多年来与书为伴,陈子善说:“中国现代文学史的精彩画卷就这样慢慢地在我眼前展开、鲜活。”

星期日:花那么多时间泡在图书馆、藏书楼里,去书店淘书,你的研究思路是怎样的?

陈子善:我研究的是上世纪上半叶的这些作家,比如鲁迅、郁达夫、张爱玲,我的“路子”呢,是不做锦上添花,而做雪中送炭。譬如一个作家,在我研究他的那个时期,很少有人关注,那我就去研究他。我觉得这更有意义,因为锦上添花容易,雪中送炭不那么容易。

星期日:从上世纪七八十年代开始,你就在做这样的工作,当时的条件更艰苦,用大把时间去泡图书馆、淘旧书,会不会有大海捞针的感觉?

陈子善:在图书馆待了很久,却一无所获,这样的经历也有过。但是我的心态很平和,尤其是我年轻的时候,我觉得有的是时间,不必着急。只要有一丝希望,我就去努力。这就像做科学试验一样,哪怕失败了几百次,只要最后一次成功了,那前面的失败也是值得的。

星期日:你花费了数十年的时间去研究中国现代文学,去研究那个年代的那一批人,为什么这件事值得你用大半辈子的时间去做?

陈子善:由于多方面复杂的原因。那个年代的那些作家、作品,那些人与事,现在回过头去看,有很多是被歪曲的,被遮蔽的,那段历史的丰富性没有充分地呈现出来,大家对那段历史的认识也比较简单、粗糙和直线式。

星期日:我们从小所接受的教育,提到中国现代文学,脑海中第一个想到的,肯定是鲁迅先生。

陈子善:知道鲁迅没有错,但只知道鲁迅,就不对。因为文学史不是一个作家组成的,而是一大批作家,每个作家都在历史当中扮演着某一个角色,虽然他们的作用有大有小,有正有反。所以,我想通过自己的努力,发掘很多新的材料,努力还原历史的复杂性、多样性和丰富性,为更多的读者、研究者所了解,这可能会为文学史的书写提供更多可能性,跟以前会不一样,这是我的希望。

星期日:所以这个对您来说是很有意义的吗?

陈子善:我觉得很有意义,至少那段历史不至于在我们这一代被淹没。让后人了解,原来那个年代不像某些教科书、某些现成结论说的那么简单,可能我们看待历史的态度会更全面一点。

对我自己来说,有时也会有些意想不到的收获。譬如我有一个学生,她毕业很多年后,我主持编印了一本书叫《螺君日记》,是她舅公的书,一名清华大学的老学者,叫毕树棠。看到这本书时,这名学生的妈妈、舅妈都很意外,她们以前从不知道,原来自己的父亲还有这样一个笔名,还曾写过这些日记。通过这本书,让毕树棠的三个子女对父亲有了重新的认识和理解,原来自己父亲的文字生涯是这样努力、用功的。这些年的工作中,像这样意外的惊喜有很多,每次听到这样的故事,我都很高兴。

星期日:除去插队落户到江西的6年,还有数次短暂的国外访学,你在上海生活的时间几乎有60年了,对这座城市的变化,你的感受是怎样的?

陈子善:这些年城市的发展,好的地方当然很多,但也有很多东西被抹掉了,这不是一件好事。上海曾经有多处文学家的故居,比如鲁迅生活过的地方都被保留下来了,这没有问题。但其他作家就没有这样的“待遇”了,尤其是从上世纪90年代开始,好多文学家、艺术家的故居被拆了,不少都是有特色的房子,很可惜。比如郁达夫,他曾在上海有好几处故居,现在都没了。当然,城市要发展总要有所牺牲,但这些牺牲都是必须的吗?

城市快速发展,付出的代价不只是那些故居。三十多年前,我泡在徐家汇藏书楼里查资料。那时的徐家汇像一个小镇,功能很齐全,百货店、食品店、书店、布店、电影院,还有各类小商品店和小吃铺。那些店规模都很小,虽没有现在的百货商场那么富丽堂皇,但非常方便。那时候提篮桥、曹家渡……都是这样的。现在呢,买东西的地方多了,修东西的地方却找不到了,连一双皮鞋的鞋带断了,我都不知道该去哪里配鞋带,这可是当年弄堂口随便一个小烟纸店里司空见惯的东西啊!一个大都市,有光鲜亮丽的一面当然没问题,但是细微的、日常生活的这一面呢?

如果我上台说相声,

或许也不错

距离2015年只剩两天,和陈子善约在华师大校园里见面。下午两点,他风尘仆仆地从外面赶回办公室,一眼望见桌上散落着一摞信件,等待着主人去处理。他一边脱下外套去一封一封地拆信,一边感叹,年底琐碎的事务都堆在了一起。

星期日:你有许多事务性工作需要处理,但我又猜测,像你这样爱书的人,是偏向于喜欢安静的,内心的需求与忙碌的现实,怎样去平衡?

陈子善:首先呢,我要处理的事情,大部分还是跟我的研究直接或者间接相关的,比如说别人来请我做个演讲。我很愿意去跟别人,包括年轻朋友分享我研究的阶段性成果。

我做学术研究的目的,是要研究那段历史,企图把历史的真相梳理清楚。研究成果的表达方式是多样的,比如上课、写文章、写书、放到网上去,而通过演讲、座谈会交流也是一种方式,虽然这种方式表面上看是热闹了一些,但性质是一样的。

另外呢,还有些事务性的事情要处理,学校里的部分规章制度越来越烦琐,我在这里工作,必需服从游戏规则。我现在的办法很简单,惹不起,躲得起喽(笑),总之尽量回避一些可有可无的的活动。

另一方面,中国是人情社会,有些活动也难免。比如说有个朋友是画家,他举行画展开幕式,请你去参加,捧个场。虽然我半天时间花掉了,但是我认为也是应该的,大家互相支持,这没有坏处。而且在这样的场合中,往往会有些意外惊喜。

星期日:意外惊喜是指什么?

陈子善:我是研究中国现代文学史的,我工作的性质决定了我所研究的人,绝大部分都已经去世,还有一些人家不注意、不了解的人。那么我参加一个活动,见到一个朋友,聊起来后,突然发现对方知道我想找但一直没找到的人,给我提供线索,那不是意外的惊喜吗?人的际遇是很奇妙的,我有好多次这样的经验。

不过和以前相比,现在泡图书馆的时间确实少了。我要教学生,还有其他工作,这些是应有的付出。我喜欢尝试和挑战,与学术相关的各个领域,最好都尝试一下。比如我编学校的这本《现代中文学刊》杂志,更多人可能会从杂志中受到启发。对我自己来说,一生中能有这么一段编杂志的经历,也是一种新的体验。有得必有失,等我退休后又可以去泡图书馆了。那里没有规定多大年纪不能进来看,只要我走得动,仍然可以去。早上过去,中午吃个面包,晚上再回去,很开心的,我又可以恢复以前那样的生活了。

星期日:人家形容你“半生埋藏故纸堆中”,其实你喜欢有丰富的体验。

陈子善:对。当年鲁迅的想法我很赞成,他很喜欢看电影,为什么呢?鲁迅认为世界上发生的事情都跟自己有关,由于地理、交通、身体等原因,他已不可能到国外去,只有通过看电影去了解世界上发生了什么。

人的求知欲是无限的,一个人的潜能如果没有条件发挥,可能自己到死都不知道。比如说我是写文章的,但是我有时候想,如果我上台说相声,或许也不错,只不过没有条件,没有机会。

星期日:如果有一天你真的去说相声,我猜也会跟中国现代文学有关吧?

陈子善:我不知道。但我的兴趣爱好还真和我的研究有所交叉。比如我喜欢听西洋古典音乐,最近还写过一本小册子叫《纸上交响》,讲中国现代作家和音乐的关系。如果我不听古典音乐,可能就不会想到这个题目了,这很有趣。虽然不是“高大上”的内容,但如果做得好,也很有价值。当然,我只是做了面上初步的梳理,譬如关于鲁迅作品中的音乐性,如果有人感兴趣,还可以继续深入研究。

尊重学生,

理解他们的想法和感受

陈子善是在虹口区东余杭路的一条弄堂里长大的。弄堂有一个极富诗意的名字,叫“柳荫小筑”。年少时光,留在他脑海中记忆最深的情景,莫过于夏天傍晚,搬几张小凳在弄堂口,和小伙伴围坐一圈,给他们讲故事了。

许多年以后,弄堂里曾经的小伙伴都已长大成人,其中一些人,陈子善早已忘了他们的名字和模样。而那些小听众,多年后遇见陈子善,依然会兴奋地说,“小时候在弄堂口,我听你讲过故事。”

弄堂口飘荡着的那些绘声绘色的故事,来自广播里的评书和连环画里的情节。陈子善的父母喜欢听评弹,评话中侠骨柔情的曲折故事,陈子善最爱跟着听,听一两遍就能记住,再到小伙伴那里去“显摆”。见陈子善喜欢听故事,疼爱他的舅舅常常买连环画送他。一个人在家,一遍又一遍翻看连环画,对年少的陈子善来说是最快乐的事之一。

上中学后,陈子善开始独自一人去泡书店。最近的书店在提篮桥,远一些的,在四川北路,每天一放学,他就独自走到书店去看书,太阳下山再回家。回想起来,陈子善觉得很庆幸,“还好我当学生的那个年代,不像现在的孩子要写那么多作业,否则哪会有大把的时间去泡书店呢?”

中学期间,教陈子善语文的老师叫孙继兰,这位半个手指头在战争年代被弹片切掉的老教师,讲课时行云流水、妙语连珠,很有激情,还特别喜欢作文写得好的学生。有一次,孙继兰给陈子善写的作文打了100分,还把作文拿给学校其他几位语文老师看,这对陈子善是一个莫大的鼓励。

听评弹、看连环画、讲故事、泡书店,还有老师的欣赏……这些少年时代的经历,都为他后来教书、做学问、编书著书埋下了“伏笔”。

星期日:你做“教书匠”这么多年,是怎样和学生交流的?是像孙继兰老师那样鼓励多一些,还是严厉的批评多一些?

陈子善:对我的博士生,当他们写论文碰到困难时,我总是尽可能地鼓励他们慢慢调整。需要批评的时候,就得考虑以什么样的方式,学生才会更好地接受,这特别重要。现在看到一些关于老师责骂、恐吓学生的新闻报道,我觉得很不可思议。

星期日:“用学生能接受的方式”,听上去有点大,你能举个例子吗?

陈子善:前几年我经常到上海或其他城市的中学里演讲,和他们交流读书的心得体会。有一次,一个学生站起来问:“语文老师推荐读《钢铁是怎样炼成的》,但我怎么都读不下去,陈老师,我该怎么办?”我一想,这个问题有点挑战性,正反回答都不合适。批评他不对,应该听老师的话,我不愿意这样回答;但如果要他别听老师的话,当时那个老师就坐在下面呢!怎么办?后来我这样回答他:“首先,这本书曾经影响过你的父母甚至祖父母那一代人,老师推荐自有他的道理;其次,如果认真读了以后,你还是很难理解,也不用着急,时代变了,价值观、语境都变了,你可以尝试通过书去了解那个年代、那些国外的年轻人当时在干什么。可能你毕业后,当你成长了,有一天再读会有不一样的感受。如果最后仍然读不进去,那也不丢脸。”

星期日:对待学生,要去看见他们首先是人,理解他们有自己的想法和感受,而不是升学考试的“机器”,对吗?

陈子善:当然。学生虽然是孩子,但都是有自尊的。这些道理其实很简单,只是我们现在把它们越讲越复杂。

一个人如果不懂得尊重,也许他可以做其他工作,但绝不能当老师。当然,这和我们整个大的教育机制有关系,教师也很苦恼,他们所面临的考核压力、升学率压力太大了。

来源|新闻晨报2015/01/18/ B10/B11 记者|李欣欣 编辑|戴勇 阅读原文