胡焕庸:以地称人谱一线

科学家根本的任务就在于认识世界在这个过程中能够发现一些规律性的、稳定性的东西。胡焕庸线最本质就是找到了刻画中国人口空间形态的一个最为简洁的方式,最大的意义是在认识论上。从学术贡献上讲,胡焕庸线是胡焕庸的成就之一,而他也因此开创了中国人口地理学科,中国地理学会甚至认为他的贡献不仅仅局限于人口地理学,他带动了整个人文地理学的发展。

从胡焕庸线被发现到现在,整整80年。

1935年,这条东北——西南斜线首次被提出,它清楚地分出了东南半壁和西北半壁人口密度悬殊情况,一直为外国学者所确认和引用,随着各领域研究的深入也一直被赋以更为广泛深远的含义。而这条线背后的学者胡焕庸,记者在试图还原他的过往时发现,他从与这个世界不间断的交流中收获的远不止一条“胡焕庸线”。

作为科学家,他完成了任务

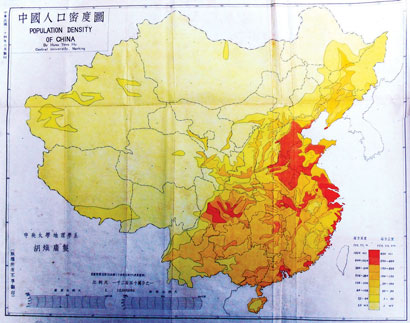

每点代表2万人,20000多个点子纯手工点在上世纪30年代的中国地图上。靠着传统的“点子法”,34岁的胡焕庸首次发现了中国人口的分布规律,并于1935年发表了文章《中国人口之分布》,其中还包含了中国人口分布图和中国第一张人口密度图。他在文章中写道:“今试自黑龙江之瑷珲(今爱辉),向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部:则此东南部之面积,计四百万方公里,约占全国总面积之百分之三十六;西北部之面积,计七百万方公里,约占全国总面积之百分之六十四。惟人口之分布,则东南部计四万四千万,约占总人口之百分之九十六;西北部之人口,仅一千八百万,约占全国总人口之百分之四。其多、寡之悬殊,有如此者。”

上世纪30年代的中国并没有什么人口普查,关于人口只有几个粗疏的数据,胡焕庸感觉人口分布问题不是那么简单,时任中央大学地学系主任的他开始广泛地收集当时的人口数据,并将人口数据精密到县一级。除了当时内政部汇集的部分省县人口数据,胡焕庸费时数月,在若干同学的帮助下,于“各种公报、杂志中”搜取各省各县最近的人口统计,接下来便是枯燥而对精确度要求极高的点子工作——作图时不仅要参考县级行政边界,要利用自己的自然地理学学术基础,参考实测地形,将面积广大且地形复杂的县的人口也分出内部差异……前几年曾有媒体试图借助电脑重做一张当年的点子图,却发现,此举需耗时两三个月。

朱宝树,华东师范大学人口所第三任所长,师从胡焕庸。“给研究生上课时,他经常讲:治学要不断地做文章,地理学尤其要注意数据,没有数据就不是科学,没有地图就不成地理。胡焕庸线的提出过程最能反映他的这种治学态度。”

当2万个点子各就各位布于地图之上,东南半壁与西北半壁人口多寡一目了然。传说中的胡焕庸线虽然没有画上,但依据点子的排布已经能略见其形。胡焕庸在文章中写道:“过去研究中国人口问题者,大多偏重于纯粹数字之推求,绝少注意于地理背境,研究其分布之稀密者……今试以中国地形图、雨量图、与人口图作一比较,则三者之间,具有十分密切之关系。”其研究目的已是非常明显。

“我的学生一入门,有几块内容必须要看,1935年的《中国人口之分布》是其中之一。”华东师范大学人口研究所的博导、中国地理学会理事丁金宏是胡焕庸的学生,在他看来,胡焕庸线的学术光辉一直都在。“为什么画一根线、算一算账就值得那么推崇?胡老先生偶然发现中国的人口分布东南是密集的,西北是稀疏的,但并不像坡一样平缓渐变,而是有渐变,也有一个台阶式的突变。当点子落在图上后,他发现有个地方过渡得特别快,就好比一个瀑布带,从形态来看,有点像线性的东西,他实际上是先画了线再找的端点。上世纪80年代中国有人口普查了,得到的数据放在地图上一看,胡焕庸线还是稳稳的,没有什么变化,实际上说明了人口分布受环境制约很严厉,不是可以轻易改变的。现在,有很多人给胡焕庸线扩充了内容,认为他不仅仅是一条人口线,也越来越证明这条线有存在的自然基础、经济基础和社会基础。人有选择性,地理环境的影响很深刻,而我们能做的就是在顺势而为的前提下,尽可能做到均衡布局、均衡开发。”

对于老师的学术贡献,丁金宏这样评价:“科学家根本的任务就在于认识世界,在认识世界的过程中能够发现一些规律性的、稳定性的东西,这就是他完成任务了。胡焕庸线最本质就是找到了刻画中国人口空间形态的一个最为简洁的方式,最大的意义是在认识论上。后来越来越证明这根线没那么简单。从胡老先生的学术贡献上讲,胡焕庸线是其一,而他也因此开创了中国人口地理学科,中国地理学会甚至认为他的贡献不仅仅局限于人口地理学,他带动了整个人文地理学的发展。”

任何事都钻得下去

提起胡焕庸,必提胡焕庸线。然而丁金宏却说,胡老先生的研究范围其实远远超越人口地理,只不过从学术影响力上来讲,1935年关于胡焕庸线的那篇论文影响太大,才把他定位为人口地理学者。而胡焕庸最小的儿子胡企中清楚记得1998年父亲去世后不久,他从一位供职于气象部门的亲戚处听闻有地质、气象气候方面的院士级学者抱怨未能第一时间得到消息,送别老师、前辈。

“既专又广”,胡企中这样评价父亲。在他看来,胡焕庸是个地理教育家,是个地学专家,人口地理只是他个人学术活动中的一小块领域。采访丁金宏时,他翻出了凝结胡老师一生辛劳成果的《胡焕庸人口地理选集》,仅看目录就能窥见这位老学者所涉猎范围之广,“黄河流域之气候”、“安徽省之人口密度与农产区域”、“世界经济地理”……“胡老先生是个通才。”至于通才如何产生的,丁金宏说,胡老先生如果被逼到某个领域,就会在某个领域特别的钻,但最感兴趣还是人口,一旦有机会还是会回到人口地理。“他1953年回归学校,还是很想做人口研究,就于1957年成立了人口地理研究室,这是中国大学的第一个人口研究机构。其间胡老先生还前往南通等地作研究,短短的时间已经有东西出来了。后来人口研究成为禁区,他又转向自然地理,做气象气候,曾出过《世界气候的地带性和非地带性》。‘文革’后,胡老先生还曾研究当时的新理论——板块学说,也曾出过一本小册子。”

就像根钉子似的,不扎出个结果誓不罢休。听讲了几个胡老先生的故事,每个故事里似乎都有这样的影子。

1926年,胡焕庸渡海法国深造,他近乎疯狂地吸收着法国的地理知识:“我自己主要是在图书馆读书,星期六或星期天法国学生几乎没有来图书馆的,我们几个中国学生照常在图书馆看书不停。”(胡焕庸《治学经历述略》)在此期间,法国人文地理学者白吕纳教授给胡焕庸留下了深刻的印象。他阅读了白吕纳所有着作,把其学术思想、研究方法以及各本着作加以综合分析,写成长文《白吕纳教授的人文地理学介绍》寄回国内发表。而后,1935年在学生所译白吕纳着《人地学原理》一书的序言中,胡焕庸全面介绍了他对法国学派人地关系理论和方法的学习心得。“他根据法国学派的观点,在理论上强调人地关系论,认为这是研究人口、资源、环境相互关系的总体,他体会到学习地理学不仅要懂得人地关系这一地理学的核心思想,尤其要研究最能集中体现人地关系的人口地理学和农业地理学。”(吴传钧《胡焕庸大师对发展中国地理学的贡献》)而这一切也为胡焕庸线的提出埋下了伏笔。“他留法不是为了弄个学位,单纯是去找名师听课看书,剩余的时间就用在图书馆里,觉得学到家了就回来了。”胡企中又说起了胡老先生于美国考察时的一些情况,“他居住华盛顿时,专门在美国国会图书馆租借了一间研究室,用来读书。”

另一件事是做苏州中学校长。1931年,现代苏州中学的第一任校长在新学年突然辞职,当时的江苏省教育厅与中央大学联络,希望胡焕庸能顶上三个月帮忙维持局面。胡焕庸皆因事务太忙婉拒,那年正值江淮大洪水,中央大学和胡焕庸的家里均遭水淹,在这种情况下,省教育厅的官员淌着大水三次登门,终于打动了胡焕庸。

这个中学校长一做就是两年。两年间,胡焕庸的每周安排就是三天南京、三天苏州,其间中国遭遇“九一八事变”和“一二八事变”,国难当头,苏中校内人心不稳。为了稳定师生情绪,胡焕庸当即把一家老小都搬到苏州,让留校的师生有了主心骨,“他即使干这样的事也是做得很出色。”胡企中听过父亲做苏州中学校长时的一些“创举”:“他在中学开化工科、招女生,省统考苏中学生还占据了前三名。”因老校长在上海,苏州中学的学生晚年经常来沪聚会,胡企中也与其中一些人有过接触。“他对学生说他是‘爱国主义’,什么都是从国家利益出发。”在苏中担任校长的两年间,胡焕庸多次慷慨陈词,鼓励莘莘学子读书爱国。他在《反日救国特别弁言》中写道:“其教育目的,不仅为培植建设之材,以应承平之世也;一旦国家有变,挺身赴难,以戡乱除暴,为天下倡,抑亦士人所应有之素养。”而在《中国人口之分布》这篇学术文章的末尾,胡焕庸还发过这样的感慨:“惜自暴日入侵以后,继有伪满之独立,其地处于他人治下者,迄今已三四年,强邻侵略,日进不已,白山黑水,不知何日方能重返故国……”

治淮也是如此。1921年和1931年,胡焕庸看到淮河发生过两次大灾,“苏北大部沦为一个大湖,积水几年不退”(胡焕庸《治淮与我》),他虽感痛心,但并不了解其中原因。1934年,胡焕庸带着几个学生去苏北考察,“乘暑假之机,花了一个多月时间,走遍了苏北大部分地区,考察了各地的实际水流,征询了有关方面的意见,包括当时的江苏运河工程局……”回到南京后,着手写成考察报告《两淮水利盐垦实录》。然而这本书却没有发挥应有的作用,因为说出了国民党政府导淮之举并不科学,印出来就被悄悄地烧毁了,胡焕庸还因此受到了当时高层的指责。后来有人将此话转给胡焕庸,学者脾性的胡焕庸只是觉得“我所考察的是事实,我发表的是我的看法”。这件事在中科院政策与管理科学研究所教授王铮的博客中也有着墨。“另外一次他还说起1949年,当时国民政府给他送了机票让他去台湾,他拒绝了,因为‘我是研究中国地理的,中国人口问题这样严重,离开大陆就没法研究了。没想到后来让我当自然地理学教研室主任’。后来我知道,他曾经因为公开指责孔祥熙政府腐败,对淮河灾害救灾不力,与国民政府不和。孔祥熙曾经指责他:‘有的大学教授,胡言乱语。’我问起事情由来,他说国民党政府腐败了,还不让大学教授批评,所以他对他们失望了。”然而,胡焕庸与淮河的联系并未就此结束。

1950年淮河水患又发,胡焕庸被派到治淮委员会参与治淮。去了以后,他就专心研究淮河,第一项工作就是查历史文献,根据地势高下和河流历史变迁,提出一些意见;作为技术委员,把大局方面的意见提完后,胡焕庸又直接参加了苏北灌溉总渠的勘线,加上后来一些措施的跟进,苏北水患的严重局面至此改观。

生命的密度如此,正如胡企中口中描述的父亲:“他是不会闲着的。”

“单调”的生活,高密度的研究

丁金宏还记得投报胡老先生门下的情形,准备继续攻读地理学博士的他决定“认祖归宗”,就用信件将自己的意愿从南京寄往上海华东师范大学。几天后,胡焕庸先生给他回了信。这封信让丁金宏很是好奇:老先生的字迹抖得厉害。到了上海,丁金宏才知道,当时85岁的胡焕庸右手已经抖得不能写字,而为了对抗这种衰老带来的不便,胡老先生开始学习用左手书写。耄耋年纪似乎并未给胡焕庸的继续研究带来多大的障碍。

“他很急,急着要在地理学领域再多做点学问”,这是正面接触“师祖”后,丁金宏的感觉。胡焕庸1984年在华东师范大学招收博士,第一届只招了一人,中间停了一届后,1986年重新开始招收,而且名额一下子提到了三个,丁金宏就是三人之一。“我们到华师大考博士生,考到最后一门课时监考老师说,胡老先生很想先见见你们”,这让丁金宏觉得很意外,“还在考试,导师就要求见面,放在今天是不可想的。他很恳切,说只要我们考试过了就可以去他那里,我能感觉到他那种需要有人跟着他把人口地理学研究推进下去的迫切心情。”

正式接触后,丁金宏越来越多地感觉到这位“师祖”的不一般,“他特别勤勉,86岁的高龄还在高校工作,放在今天也是非常少有的。当时他还是人口所的名誉所长,但这个所长绝不是单单挂个名字,他就没离开过研究前沿。”丁金宏说,在他们来华师大的前几年,胡老先生还与助手一起写了几个大部头,包括《中国人口地理》《世界人口地理》——这两部着作可谓是汉语环境下人口地理的开山之作。他们去了之后,胡焕庸先生每年还会有文章发表,比如《中国人口区划》,老先生觉得这是中国的事情,也是世界的事情,因此还出了英文版。“到了这个年纪,他还一直在思考问题,只要在家里就不停地想、不停地写,直到后来长期住院。他这么高年龄又不图什么。”丁金宏记得,晚年胡焕庸先生还带着华师大人口所每年出版《人口研究论文集》,而每期的头几篇几乎都是他做的。胡焕庸先生早年的另一高足——中科院院士吴传钧在纪念文章中也记录了胡焕庸先生晚年的成果:“在1985年到1990年间,平均每年发表成果10.4种,在他生命的最后阶段竟然出现了他一生中最高产的奇迹。”这里还有个丁金宏从胡老先生口中得知的玩笑:80多岁文章仍见诸学报期刊,于是有人从台湾致信胡老,问他是不是原来的那个胡焕庸,“感觉时间已经很长了,怎么媒体还在介绍?”

在丁金宏的口中,胡老先生知识结构的更新速度也极快,“读书的时候,照顾到胡老先生年纪大了,几个年轻学生没事的时候都尽量少打扰,但是他过段时间就要找我们去,一方面听我们报告,一方面给我们讲最近的时鲜事。他找我们去,总是先问你最近有什么想法,最近做了什么,如果没达到他的理想,他就会让我们关注什么领域,经常说出一个东西来,我们都很惊讶,有一些我们年轻人都闻所未闻。这个时候,他就会叮嘱我们要抓紧时间。”

丁金宏等学生对老师追赶知识的速度也曾纳闷过。直到去图书馆、资料室借书才发现了秘密:“我们当时就很奇怪,图书馆里的书尤其是外文文献,很多都用铅笔做着标记,后来知道地理系要进的外文书都是胡老先生亲自去订的,他特别重视外国的研究信息。”而胡企中深知父亲研读学术原文的习惯,“他说,你要在学科前沿的话,就要把原着看到。他50岁学俄文,马上就可以用俄文作为工具来了解当时苏联的有关信息,并用于他的着述之中。日文也是很早就学会了,一个亲戚告诉我,他和我爸爸十几岁时同时开始学习日文,一人买了一本日文书,待下次碰见我父亲,我父亲已经在用日文看材料了,他还在背字母。他这个人抓住了就会钻下去。”所以,也就不难理解,“文革”后从狱中出来,胡焕庸就先关注到了上世纪70年代整个地学界盛行的洋底扩张板块构造理论,还在学习这一全新理论的基础上,编着出版了《世界海陆演化》一书。“他说过地理学界的人应该跟上地学革命的步伐”,胡企中说,“我现在常懊悔,他们这个领域有很多深的问题,我当时有条件多了解,当时没顾上。”

就像水滴落于石上,这些成果是年迈的胡焕庸一点点“钻”出来的。考虑到胡焕庸先生年纪大了,学校就安排他在华师大一村居住,附近因为造楼常常哐哐响个不停,并不是个做研究的好环境,但胡焕庸还是保持着每天清晨起来就看材料、写东西的习惯,8点半到9点还会走出家门到办公室看看大家的工作情况。对于这种急切,丁金宏曾从胡老先生处获得一个解释——“年纪大了”,“他说,你们年轻人时间是按年算的,而我是按天算的。”但丁金宏觉得这只是原因之一,“据我所知,他青年时代就是一个很努力的人,后来他在‘文革’时被关押起来,浪费了十多年,所以他更加珍惜时间。1978年他从狱中出来,一句怨言也没,第一时间就重提了被中断的人口所的事情。”在《我和人口地理学》一文中能感受到胡焕庸对于痛失时间的难过之情:“在十年内乱中,我完全没有看业务书,完全没有做科研。更痛心的是我几十年收集的图书资料荡然无存。虚度十年光阴,更是不可补偿的损失。”而说到当时被抓起来的场景,有人告诉了胡企中一个插曲:青年教师去抄家,却看到胡焕庸端然坐在木椅上,正边读边记德国气候学家汉恩的巨着《气候学教程》和柯本的《世界气候》。

对于时间的珍惜潜移默化地影响着他的后辈。据胡企中回忆,胡老先生的晚年生活也是十分“单调”,惟有看书写东西,社交活动很少,“我印象里只有一次参加过上海年龄相仿的大知识分子间的聚会。我们兄弟姊妹的几个小孩来到老人家里,一人被安排一张书桌做功课,彼此间就没声音了,打扑克这种浪费时间的事情绝对不可以。”

宗师百代,沐桃荣李报三春

朱宝树曾问过胡焕庸,喜欢被称呼胡先生还是胡老师,“他说喜欢后者,因为先生谁都可以用,而老师能表明自己是从事教育事业的一个人。”

胡焕庸做教师的念头由来已久。他的父亲是私塾先生,却因积劳成疾早逝,幼年的胡焕庸只好与母亲、外祖母和姨母合住,靠着母亲与姨母缝制衣服换来的工资勉强度日。他曾在回忆录里写道,“我的老师有个男孩,比我小一二岁,老师经常抱着他,教他认字,每天如此,这给我极大的刺激。我想,我的父亲要是还在人世,我一定也是由父亲抱着教书;但是今天,我在相比之下,只有含泪高声朗读,发奋图强,希望能取得成就。而我母亲也常常勉励我继承父业,能当一个教师。”这大概是胡焕庸勉力求学求知最初的动力。

因家境贫困,到了上大学的年龄,胡焕庸险些辍学,此时南京高等师范学校免费招生,只是入学考试竞争十分激烈,而在这10︰1的录取率里,胡焕庸为自己争得了一席之位,也为他日后遇见恩师——气象学界泰斗竺可桢先生做了铺垫。1920年,哈佛大学学成归来的竺可桢到南京高等师范学校任教,开设地学通论、气象学、气候学、世界地理等课程,同年学校扩建为东南大学,竺可桢任地学系主任。这时胡焕庸也定下了毕生努力的方向,集中精力专学地理和气候,而他后来也成为竺可桢最喜爱的两个学生之一。胡企中从亲戚口中得知父亲极为重师道,“竺可桢先生过南京,我父亲把他接到家中,老师坐着,他站着、两手垂着,毕恭毕敬。”

1928年,胡焕庸回国,担任起中央大学地学系教授,成为竺可桢的得力助手。此后多年,胡焕庸在培养地理人才方面起了很大作用,他担负起气候学和自然地理的几乎全部教学任务。胡焕庸非常强调教学要联系实际,在此期间他积极组织科学考察,上世纪30年代,祖国的四面八方,包括环境艰苦的西藏高原,都有中央大学地理系师生的足迹。

对于学生,他也极为保护。“胡绳曾在苏州中学读书,当时是个进步学生,那时吴县军警抓进步学生,父亲就义无反顾地开了后门叫这些学生赶紧走。这段往事据说后来被胡绳记录了下来。”胡企中说道。

1937年,卢沟桥事变,中央大学迁到四川重庆郊外的沙坪坝。炎夏,胡焕庸先生带着助教、职员、工人三个人,钉了60几个大木箱,把地理系大量教学用的仪器、地图、期刊装箱,用轮船运到重庆,他一人独自先行。“到了重庆很艰苦,办学也就是创业,但学术水准不能丢,当时整个学界就是这样。”

当年的流亡学生杨玉廉今年99岁,抗战时期跟着胡老先生读过气候学和中国地理,老太太回忆起那时的胡老先生,仍然带着敬仰:“印象里胡先生上课很能抓住中心,从中心慢慢引发出来讲一个地方的气候、人文、山川水势,那时没有书,记录的条件也不好,但是他讲课的内容脑子里都能抓住。比如现在所说的那个人口分布分界线的概念,上完他的课多少年以后印象依然很深。”

对胡先生的样子,老太太也是记忆深刻:“胡先生就是个学者的样子,脸总是红扑扑,人很漂亮,我们那时背地里都叫他美男子。”

“不是都说他裤脚管总是吊得高高的?”一旁的胡企中插进话来。

“对,有这个印象。”抗战时期无论是办学还是求学都是艰苦的。“先生们的住宿条件也不怎么好,一间很简陋的屋子,屋内跟屋外一样是泥巴地,篱笆围着就是墙了,胡先生常把我们叫到家里聚聚,就好像一家人。有的老师上课来,下课就消失了,但他不是这个样子,有时还跟我门讲讲我们家里的事情,就像我们的兄长父母一样,我们很喜欢到他家里去玩。”杨玉廉记得,毕业后的工作就是胡老先生介绍的,到一间乡村学校教书。为了报答恩情,她回学校还给老师带了一大袋子米粉。

再到上世纪60年代的课堂,那里有着朱宝树本科时期至深的记忆:“他上课时肩上扛一根指图棒,大地图一挂,就海阔天空地开讲,完全没有讲稿。一开始我们会觉得抓不住头绪,但是逐渐能体会出那里面有他的思想。他说治学就像瞎子摸象,越摸越像,也是他治学的过程。”朱宝树还记得自己的毕业论文题目是胡老先生定的,1980年前后阿尔巴尼亚赠予我国一万株油橄榄,胡老先生注意到这些生长在地中海气候中的植物在同纬度东岸、水热条件组合相反的地方竟然生长良好,于是给了朱宝树一个研究题目——《地中海气候代表性植物油橄榄在我国引种的地理分析》。“胡老先生对新鲜事物很有感觉,有意无意地培养我们的逆向思维。我当时还不理解,但后来在我的研究生涯中,这种‘油橄榄思维’一直跟随着我,我也传给了我的学生。”

胡老先生桃李众多,“解放后的地理学界骨干,这代人基本上是我父亲的学生或者学生的学生。”说这句话的胡企中很有底气。2001年,中国地理学会纪念胡焕庸诞辰100周年,有学生为胡焕庸先生撰联:“驰骋八方,以地称人谱一线;宗师百代,沐桃荣李报三春。”两句话,70余载教研人生浓缩其间。

记者|刘力源 阅读原文

胡焕庸线能否突破?

一条斜跨中国的人口分布线——胡焕庸线,把中国分作东西。面对东部几近饱和的人口和匮乏的资源、大城市问题、环境污染等严重影响人类生产生活的挑战,人们把目光放在了广袤的西部地区,希冀能够通过新型的城镇化,试图打破胡焕庸线的束缚。然而,这真的有可能吗?

一条斜跨中国的人口分布线——胡焕庸线,把中国分作东西。随着时间的推移,人们逐渐发现,这条人口分界线与气象上的降水量线、地貌区域分界线、文化景观的分界线以及民族界线等均存在某种程度的重合。中国的自然灾害活动及发生的空间布局大致沿着胡焕庸线分异,并以此为界限呈过渡性,即由西北的无涝区向东南的洪涝区过渡。在胡焕庸线附近,滑坡、泥石流等地貌灾害分布集中,中段是包含黄土高原在内的重点产沙区,黄河的泥沙多源于此。

面对东部几近饱和的人口和匮乏的资源、大城市问题、环境污染等严重影响人类生产生活的挑战,人们把目光放在了广袤的西部地区,希冀能够通过新型的城镇化,试图打破胡焕庸线的束缚。然而,这真的有可能吗?

胡焕庸线究竟是人口线,还是降水线,或是生态线环境界线?

胡焕庸线锁定了中国经济地理格局

中国科学院政策与管理科学研究所研究员王铮认为,胡焕庸线很重要。

胡焕庸线的存在主要依赖于两个因子,对于北方而言第一因子是降水,对南方而言则是地貌。地貌不等于地形,它包括海拔、地表崎岖度、地表覆盖物特征、水系特征等。这里的南方、北方以秦岭-淮河线为界,在秦岭淮河线附近,严格意义上即生态环境脆弱带中心线位置偏离原直线,但是不影响胡焕庸线的基本走势。

在现实意义上,胡焕庸线刻画了中国人口分布特征,也影响了中国产业布局和资源环境利用,作为一种控制规律或如克鲁格曼所说的地理“天性”(nature,本性),影响着中国经济发展。这首先是因为胡焕庸线刻画了中国地理环境的自然(生态)禀赋,或者叫原始生产力,又或者叫农业生产潜力;其次,胡焕庸线作为“第一本性”,制约了早期发展,影响了人口与产业聚集和交通区位,而后者是克鲁格曼强调的“第二地理天性”。可以说,胡焕庸线锁定了中国经济地理格局,不承认这种锁定,是违背自然规律的。在中国,特别是苏联学派的代表,曾经想用另外的线代替它,搞产业布局和城市化,结果摔得很重。实际上,胡焕庸线作为生态环境过渡的梯度带,环境特征不稳定,形成生态脆弱带,也是我国贫困县集中地带。研究它,很重要。

胡焕庸线是气候变化的产物

胡焕庸线东南方36%国土居住着96%人口,以平原、丘陵为主,传统上为农耕区。胡线西北方人口密度较低,或为沙漠或为高原,传统上为牧业区。因为线上与古长城部分重合,更引发了一些胡焕庸线是游牧文明与农耕文明分野的猜测。

一般认为,胡焕庸线与中国年降雨量400毫米的等值线重合,是中国半干旱区与半湿润区的分界线,因此胡焕庸线的形成也是气候导致的降水差异造成的。

王铮说,在20世纪90年代初,他随张丕远先生研究历史气候变化。他们发现用中国古代的旱涝分布做等值线图,在1200年前,在中国腹地这个等值线基本上平行经线或者纬线方向,在1200年后东部地区则出现了平行胡焕庸线方向的等值线。他们通过进一步研究降水变化,发现1230年到1260年间中国有一个气候突变,与世界上公认的中世纪温暖期结束时间一致。2000年后,王铮和学生吴静基于中国历史人口数据采用ABM(基于自主体的建模)模拟2000年代的中国人口分布,发现1240年代出现符合胡焕庸线人口分布的特征,据此推断胡焕庸线是气候变化的产物。在历史上气候温暖期汉朝、唐朝和相对温暖的宋朝,不可能出现胡焕庸线刻画的人口分布特征,所以那时候中国西部地区相对富裕,南方则出现所谓“江南湿热,丈夫早逝”的现象。

这种降水差异,导致了农业生产潜力的变化,因此胡焕庸线两侧,农业生产能力、生态条件出现明显差异。这种由农业自然禀赋导致的差异,锁定了中国农业经济的格局。工业化早期发展,其对水资源和粮食的依赖十分明显,胡焕庸线继续锁定着中国的经济地理结构。在中国未来的经济发展中,粮食可以通过调配解决,但是水资源的约束作用显然很强烈,所以胡焕庸线很可能继续锁定中国发展的空间格局。

换言之,如果气候没有大的变化,胡焕庸线是很难被突破的。其实,即使气候变化了,地貌的约束仍然存在。王铮特别强调,这并不意味着当前的全球变暖对中国有利。“事实上,我和我的学生乐群、夏海斌、钟章其通过模拟发现,在全球变暖条件下,我国粮食主产区,洪涝灾害增加,农业生产潜力下降,这是很危险的。”

胡焕庸线并非中国地势的第三台阶

王铮说,把胡焕庸线当作中国地势的第三台阶是望文生义的做法,“就像万有引力的衰减与距离的平方呈反比,电磁力的衰减也与距离的平方呈反比,有人就把万有引力和电磁力混为一谈,看不懂他们的本质差别。”事实上,胡焕庸线在中国北方并不沿着台阶边缘走。当然,地貌的变化会影响大气降水,但是二者有本质不同。中国的苏联学派带头人就曾经这样强调过,后来发现他们错了。

沿着胡焕庸线形成的气候与生态环境过渡带,实际上有其更深刻的地貌背景。腾冲-天水段实际上是沿青藏高原南缘行走的,它反映了中国地貌的第一台阶和第二台阶的位置,天水潼关段,也表现出了受秦岭控制的特点。潼关-黑河段主要分布在中国地貌的第二、第三台阶之间,由于中国北方地区过渡的梯度不大,所以生态环境过渡带在这一带表现出较宽范围,在北纬34-40度区包含了整个黄土高原,在北纬40度包含了蒙古高原的山前地带赤峰(伊克昭盟)通辽(哲里木盟)地区。地貌的变化,对大气环流和行星风带可能存在明显的影响,从而引起气候特征的变化,使得主要受控于气候的生态环境发生空间变异和交替。

值得注意的是,这一地带还表现为地震灾害的频发带。腾冲石鼓之间是滇西地震带,向北为著名的南北地震带中段,然后自天水附近,沿渭河平原(地震)带伸布,在潼关附近又转而沿山西-燕山地震带分布东北地区由于地震少而消失。此线东南地区,地震集中分布于昆明附近的南北地震带南端,台湾海峡两侧及华北平原内,其他地方地震极少,此线西北的地区地震散布于各地区。王铮将1965年到1976年中国大陆发生的九大地震震中绘到中国地图上,结果发现,胡线以东地震是沿胡线方向排列的,它们的经纬坐标相关系数达0.9,这种现象揭示过渡带的存在除地貌因素外,似乎还有地球物理背景。

人口密度差异古已有之

复旦大学历史地理研究中心教授葛剑雄说,黑河-腾冲这条线,如果从人口的角度来考量,并非一直存在,实际上是在19世纪末20世纪初清政府对东北开禁,东北人口出现显著增长之后才逐步稳定。

相较于人口稠密的东南地区,东北关外人口增长一直受到政治影响。清朝视东北为“龙兴之地”,借口保护“参山珠河之利”,将大部分土地划为“封禁”地区,在东北设置了盛京将军、宁古塔(吉林)将军和黑龙江将军,三将军的辖区在管理方式、行政制度及土地占有形式上都有别于中原地区。多尔衮就在1644年下令严令禁止汉人进入满洲“龙兴之地”垦殖,这就是“禁关令”。为了严格执行“禁关令”,从顺治年间开始,清朝政府不惜代价于东北境内分段修筑了一千多公里名为“柳条边”的篱笆墙,也称柳条边墙、柳墙、柳城、条子边,至康熙中期完成。

清朝对东北的封禁造成了东北人口稀薄,最终为俄国蚕食中国东北创造了有利条件。晚清边疆危机日甚,清朝被迫开放边禁,采取“移民实边”的政策。1907年,清政府最终裁撤盛京、宁古塔、黑龙江三将军,改置奉天、吉林、黑龙江三省,设巡抚,并设东三省总督。

根据有关的统计,直到1893年,东北人口约为600万人。之后十几年之间,东北的人口大幅增长,清末的全国人口统计显示,东北三省的人口总数达到1977.7万人,几乎平均每年净增70万人。而到了1930年,东北的人口就达到3008.68万人,20年间每年又净增50万人。以黑龙江省为例,1930年的人口大约是400多万,哈尔滨人口40万左右,而到了1990年,黑龙江人口达到3500多万,哈尔滨的人口则达到230多万,增速分别接近9倍和6倍。而同时期的东南沿海区域,人口增速才2倍有余。松嫩平原的人口密度当时也从每平方公里200—400人快速增长到600—800人。百万级人口的城市也逐步增多。

20世纪90年代,西北地区的人口密度状况也有改善。比如乌鲁木齐的城市周边每平方公里人口达到100以上,天山南北等处的密度也比较高,伊犁也在100以上。西藏整体的人口密度是每平方公里1.8,拉萨也达到100以上。

葛剑雄说,尽管会有小突破,然而,西部地区的根本问题在于自然条件的恶劣,西部地区的干旱、高原和沙漠,非人力可以改变。根据1982年的全国人口普查资料,东部面积占42.9%,西部占57.1%,而东部人口占94.4%,西部仅占5.6%(此前该比例一直是96∶4)。自胡焕庸线发现后,许多年来这个状况并没有大的改观。有时候看起来西部人口密度在上升,实际上还有领土面积变更等相对因素存在,1.6个百分点的变化还是不大。同时,东部仍然有相对稀疏的地方,还可以容纳比较多的人口。到了1990年第四次全国人口普查,东南半壁人口占全国94.2%,西北半壁则仅占5.8%。历经半个世纪,中国人口分布的基本格局未变,东南半壁占全国人口之比例,仅由1934年的96%微降1.8%。

顺应天意,人们在适宜人类生活的地方定居是很正常的,胡焕庸线差异局部会缩小,但不会太大。因为从历史人口的变化也已经能看到这一差异的存在,比如河西走廊,汉朝最多几十万人,清代也不过100多万人,即便是气候适宜,水草丰满,但是稍微多一点的人口就不能够容纳。东水西引完全没有必要,西部大开发必须是适应环境的、有条件的开发。当然,生产力的进步也会带来积极因素,比如农业灌溉方式从漫灌改成滴灌,有效地利用了并不丰沛的水资源,提高了粮食单产。

西北降水增加或有助局部突破

王铮认为,胡焕庸线不是一条等值线。虽然胡焕庸线在许多地方几乎与400毫米/年的降水线(过去常称为15英寸等雨线)重合,甚至曾经有人主张用400毫米代替它,但并不合理,因为胡焕庸线的有些地方明显受到地貌影响。从本质讲,胡焕庸线是一条生态界线,是生态条件变化的一个梯度带。这种生态条件突变,有些地区是降水条件造成的,有些地区是地貌条件造成的。“沿这条界线,形成了中国生态环境脆弱带,这是张新时、牛文元先生等提出的观点,不过胡焕庸先生最先通过人口分布图发现了这条界线,具有第一发现权。”

不过,胡焕庸线的西北半壁受降水量影响更大确实是事实。王铮表示,近年来随着气候变化,降水影响使得北部的小规模“破线”发生——根据相关的气候资料研究分析,50多年来,南疆、北疆及河西走廊等地区的降水量呈现增加态势。我国西部年平均降水量基本分布特征是由东南向西北地区递减,由于青藏高原对西南暖湿气流的阻挡作用,南疆盆地和甘肃河西西部是我国西部年平均降水量最少的地方,不足20毫米。

王铮与华东师范大学乐群、夏海斌等利用GCM模型对中国2040年—2060年的气候变化趋势进行数值模拟,结果表明气候变化会改善中国西部、北部的降水条件,但是由于蒸发量的增加,水资源条件改善得并不明显。

胡焕庸线的农业生产潜力锁定正在被突破,主要是云南省北部地区和川西地区农业生产潜力明显提高。另外,中国农业生产潜力提高最大的区域集中在胡焕庸线两侧,升幅最为明显的是藏南地区和东北地区,即胡焕庸线以东、秦岭淮河线以北的东北、华北、关中地区,以及秦岭淮河线以南的四川盆地地区。要注意的是,降水的增加对于农业生产会有相当的好处,但是增长有限,对于产业的补益也不大,更遑论集聚人口了。

胡焕庸线的“突破”是个科学问题

对于胡焕庸线的“打破”和“突破”问题,王铮认为,前者主要是指改变经济布局,而后者强调的是改变自然背景。“突破”是“打破”的基础,所以要先研究“突破”问题,在自然背景改变的前提下,经济布局可能会自然地突破某些约束,特别是西部某些水资源条件好的地方,既然改变不了它们的“第一地理天性”,那么我们可以改变“第二地理天性”,通过初始化适度聚集人口与产业,形成某些产业枢纽城市,突破经济格局,从而打破胡焕庸线锁定中国经济发展格局的现象。

有人说胡焕庸先生当年就强调西部自然条件的约束不可能被打破。王铮认为,胡焕庸提出胡焕庸线的年代还没有克鲁格曼的理论,第三产业特别是信息化也未兴起,全球变暖还没被发现。“刻舟求剑的想法是书呆子想法。”

目前王铮主持的一个项目就或多或少在研究“突破”问题:例如王远飞教授就在研究全球变化下,胡焕庸线附近气候类型的变化,秦耀辰教授研究胡焕庸线附近农业适应性问题;丁金宏教授和李山副教授在研究气候舒适性与局部人口聚集问题;王铮教授和助手研究农业生产潜力以及产业发展可能性与区域差距风险。只有解决了“突破”问题,才能回答李克强总理提出的“打破”问题。王铮坦言,“李总理,你提的问题太难了。”

能否、如何突破胡焕庸线,这是一个科学问题。

在中国历史上,看到胡焕庸线以西的人口稀少,主张向西部移民的大有人在,但是这种善良愿望,往往不能实现。据1985年王铮对胡焕庸先生的采访,胡焕庸先生当时就是为了解决中国的人口分布问题,研究出这条人口分布界线的。然而,在当时的经济结构下,这种移民首先碰到了水资源缺乏保障的难题,其次是农业供养能力的限制。2010年来,王铮课题组针对胡焕庸线的突破问题开展了大量研究,研究表明,在气候变化条件下,西北地区农业大约可以再供养1200万人口;西南地区,包括胡焕庸线东侧的环境脆弱带,可以再供养2700万人口。换言之,气候变化在好的影响方面,可能使得胡焕庸线以西多供养4000万略低的人口。

但如前所述,气候变暖同时意味着东部地区农业供养人口能力下降,所以气候变暖对中国有损失,而且灾害增加。

模拟还发现,加快胡焕庸线以西的信息化建设,发展非耗水的现代产业特别是现代服务业,是一个好的选择。例如西安地区近年高新技术产业和通信服务业都得到了发展,选择了一条新型产业化道路。同样的,云计算产业的兴起需要大量的服务器安置,西部地区过去的劣势比如人口稀少、水资源不足、交通不便等都不再成为制约,有的条件如气温低等甚至成为优势(服务器散热所需的空调费用会大大降低),西部地区丰富的风力、煤炭和石油资源都可以转化成高效的电能,并省去了高压输送的损失。

也就是说,在现有的水资源等条件下,通过合理的产业选择,是完全能够发展起西部的城市群。但是这种城镇化必然不同于东部地区的城镇化。

模拟结果表明,适合胡焕庸线以西发展的空间组织模式是枢纽网络结构,应该以某些局部水资源条件好的城市,建立某些具有资源优势的专业化的产业集群的枢纽城市或者说“龙头企业驱动的中心城市”,形成产业链,构造“枢纽—网络型”空间结构,这样可以明显促进西部经济发展,不仅如此,还可以带来中国国民经济的增长。实际上在全国范围内,打破“中心—腹地型”的空间结构,倡导以若干产业创新主导的城市为枢纽,加快中小城市的信息化建设和交通网络建设,形成新型产业主导的枢纽网络结构,将有效地提高中国下一步的经济增长。换言之,这是中国的增长红利所在,也是突破胡焕庸线的关键所在。王铮指出,这里有两个关键:第一发展以信息化经济为龙头的中国新型产业,第二突破以“中心—腹地结构”为基础的中国经济独立布局,发展“枢纽—网络型”的空间组织,规划发展;全国一盘棋,绝不搞地区封闭,绝不优先保障某些发达地区的发展。

为了此次采访,华东师范大学人口研究所终身教授桂世勋重读了《中国人口之分布》。1981年,华师大成立人口研究室,胡焕庸任主任,桂世勋任副主任。在桂世勋看来,胡老先生研究惟“实”,重视并精心收集当时各省各县的最新人口统计资料,在揭示人口分布受各地区的气候地形等自然环境及相应农作物状况严重制约时给出了一个独特视角,“当时我们国家90%是农村人口,主要产业是农业。胡先生不仅高度重视我国自然环境因素对人口分布的制约,还考虑到了经济因素特别是农作物状况对人口分布的重大影响,形成了研究我国人口分布格局的崭新视角。”他仔细研究胡先生绘制的两张图后,认为以1点表示2万人的中国人口分布图尽管在制图方法上并非首创,但对胡焕庸线的提出可能具有更重要、更直观的意义。“当然我们也要看到胡先生研究我国人口分布的视角有一定的历史局限性,他在当时我国第二产业、第三产业很落后及其从业人口比重很低的情况下没有分析这些产业布局对中国人口分布的影响,是完全符合那时国情的。现在我国农村常住人口占总人口的比重已低于50%,全年第一产业增加值在国内生产总值中所占份额也降到了10%。所以我认为胡焕庸线如果要‘破’,关键是国家在推进新型城镇化建设中要加大胡焕庸线西北半壁第二产业、第三产业的发展及基础设施、公共服务资源的合理配置,更好地提高当地人们的综合生活质量,使得线西北半壁人口的比重有所上升。我们既要看到我国自然环境难以根本改变,由自然环境制约的产业和人们的居住环境、宜居意愿都会受到不同程度的影响,要大幅度地缩小胡焕庸线两半壁人口分布的比例可能性不大,但也应看到通过上述努力将以当时的县级行政区划为界的西北壁人口占总人口比重从2035年的4%上升到2050年的10%以上,还是有可能的。”

记者|陈韶旭 编辑|戴勇 阅读原文