“我是一只土拨鼠。”施平在自传里这样写道。他1911年出生在云南大姚,1926年在昆明投身第一次大革命,自那以后,便如一只“长着有力前爪的土拨鼠,匍匐在大地母亲的怀抱,东拨土、西拨土、种鲜花、去杂芜”。

在浙江大学读书时,施平积极参与“一二·九”抗日救亡运动,两次直面蒋介石力陈抗日主张。抗日战争、解放战争时期,他在新四军粟裕、陈丕显部下,担任地方党群领导工作。1957年,他在中国农业大学担任党委书记期间,被卷入“反右”运动,此后,审查、批斗、下狱……“土拨鼠”遭遇了巨大的灾难,含冤受屈,铁窗之下,“无处可为大地母亲拨土了”。

直到文革结束后,施平方才得以平反。67岁的他来到华东师范大学,担任党委第一书记。这只忠贞的土拨鼠,又继续勇敢地拨土、栽花、去芜。

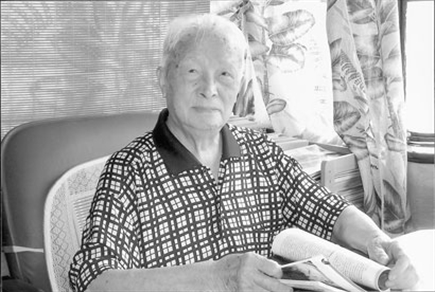

前不久,施平入选第三批共和国老一辈教育家名单。记者在华东医院的病房里见到了他,105岁的老人白发红颜,身心健康,每天读书、看报,没有一刻得闲。他依然关心国家高等教育的现状,并对大学的发展和前景提出了许多前瞻性的见解。

“生逢其时。”施平向记者如此形容自己105年的人生,那是近代中国争取民族独立、国家富强的重大历史时期,他的人生画卷也在这大时代的起伏中展开。因此,施平自觉有义务向年轻人讲述这段历史:“要告诉别人,我们国家的现状是如何演变、发展而来的,有什么宝贵的经验教训。年轻人只有做到对过去心中有数,才能从我们的手中接过传棒,完成他们肩负的历史重任。”

两次直面蒋介石

施平的曾祖父是明经进士,祖父是贡生。虽是书香世家,但到了父代时家道中落,以收谷、酿酒、养猪、小商为业。尽管家境贫寒,但他的母亲深知读书的重要,省吃俭用也要将儿子送去昆明上中学。

1926年初,施平离开大姚时,这座古老的山城正处于民国军阀统治下,“弱者饿殍载道,死于沟壑;强者当兵卖命,或铤而走险,沦为匪盗”。施平的祖父辈有四兄弟,年纪最轻的叫小明爷。由于老家百业凋敝,小明爷无处谋生,只能眼睁睁地看着心爱的姑娘因贫穷沦为娼妓,自己也因痨病相催,饿死在一座破落的财神庙里,尸体被发现时,身下垫着烂草,身上盖着一块破棉絮。他被敛入一口几块薄木板拼就的“棺材”中,入夜又被狼群啃光殆尽,尸首无存。

少年施平经历这一幕,内心极痛。离开家乡到昆明读初中时,他初次听说“共产主义”,便悠然神往,那时在他懵懂的认知里,一个铲除了不公的社会中,小明爷的悲剧就不会重演。

自那以后的漫长一生,“童年以不同深浅的烙痕,始终在我的生命旅途之中、之旁、之下、之外,跟随着我”,最终让施平确定了以井冈山的遥远灯光,为一生行动的指南。“九·一八”事变后,国是日非,日寇步步紧逼,到了1935年,华北告急,在北平,以共产党员为骨干发动的“一二·九”抗日救亡运动就此掀起高潮。

施平所在的浙江大学首先响应北平学生的学潮运动。12月11日,杭州市学生联合会成立,施平当选为市学联主席。12月16日,杭州市学联秘密召开了一次执委会,决定占领火车站,乘坐火车到南京去逼迫国民党抗日。

浙江靠近南京国民政府,又是蒋介石的家乡,浙大的学潮对他而言是个极大的打击,他决定亲自出马到浙大向学生“训话”。

1936年1月10日,大雪初霁,被严寒笼罩的浙大校园迎来了一个“不速之客”。当日上午,施平和学联副主席杨国华接到通知:蒋介石已在校长会客室,要“召见”学潮的带头人。这不是施平头一回见蒋介石。1931年,“九·一八”事变后,施平作为浙大学生会领导人,率领2000多名学生,坐火车奔赴南京,直入中央大学礼堂,面见蒋介石,痛陈抗日要求。那一次,蒋介石答复学生说,自己将即刻动身北上抗日。学生们信以为真,待陆续返回杭州后才知道受了骗。

第二次组织学潮的后果显然要严重得多。施平回忆,“蒋介石穿黄呢中山装,没有皮带和肩章、领章,光头上没有戴帽子”。一见面他便气势汹汹地说:“施尔宜(施平原名),你鼓动学潮,破坏了学校正常秩序,你要马上恢复学校秩序,恢复上课!”

施平回答:“要求政府抗战,是我们全体同学的意见,要我恢复上课,我办不到。”

蒋介石打断他的话,大声吼叫:“你是学生领袖,领袖说的话,下面就要服从。”

施平还是重复说:“我办不到。”

第二日下午,蒋介石又派车将施平和杨国华接到自己的“澄庐”别墅中。这一次,他面容平静,没有怒气,语气也很和蔼。会谈长达一个小时,大部分时间是他的独白,内容无外乎“好好读书”、“攘外安内”等理论。后来,施平回校后,学联开会决定继续罢课。

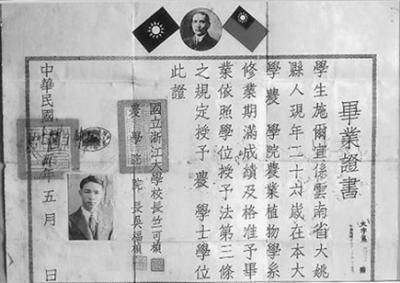

继续罢课的行为彻底激怒了蒋介石,他的威胁随之而来:施、杨两人立即离开学校,若再有违抗,马上解散浙大。经过商议,施平和杨国华住到了学校的外面。等蒋介石离开杭州后,他们又回到了学校。后来,国民党南京政府被迫撤换了反动校长,由著名的科学家竺可桢教授担任校长。竺可桢就任后,恢复了施平和杨国华的学籍,并为两人颁发了浙江大学的毕业证书。

“他叫我爷爷,不是276号”

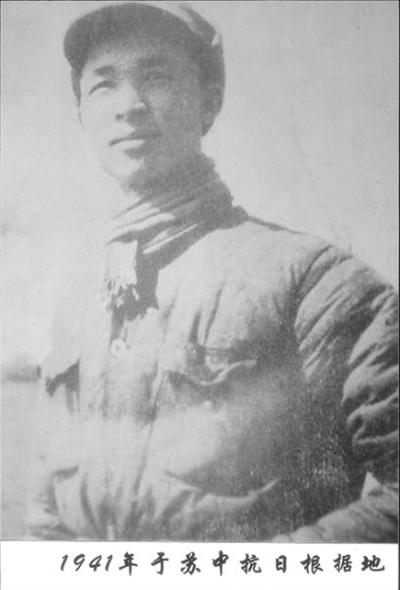

1938年1月,施平正式参加了中国共产党。从此,他在党的直接领导之下转战大江南北,在浙江、江苏、安徽等多处担任县委书记、团政委和县抗日自卫队副司令员、司令员等职,参与了抗日战争和解放战争的全过程,直至新中国的建立。

1953年,施平调任北京农业大学副校长、党组负责人。当时,极左思潮已经在高校中暗流涌动。小麦育种、栽培专家蔡旭教授,就被扣上了“唯心主义”的帽子,他培育的小麦新品种不仅不允许展览和推广,甚至还要受批判。

蔡旭教授受此遭遇,其根本原因是当时高校将学术问题与政治问题混在了一起。建国后,农大校内分“孟德尔派”和“米丘林派”。“米丘林派”传自苏联,它否认孟德尔所提出的以“基因”学说为核心的生物遗传学。北京农业大学原有的教师都是学自欧、美、日,笃信孟德尔的学说。蔡旭教授受批判,使教师当中出现了严重的对立。施平上任,首先要解决这个问题。

“当时我想,唯心还是唯物,要由成果来检验。”施平说,蔡旭的小麦新品种能抗锈、增产,不仅在实验田中得到证明,在农民中推广后,效果也很好。征得上级部门同意后,施平组织了北京农大的党组织和直接与此事有关的党员作了公开检讨,并任命蔡旭教授为农学系主任。

然而,“小麦事件”仅仅是未来一场更大风暴的序曲。1958年夏天,“浮夸风”愈演愈烈,风头所至,破坏无一幸免。

每亩田地究竟能产多少小麦?当时美国每亩地的平均产量不到400斤。北农大和近旁的马连洼公社签订合同,将公社土地改为学校农场,师生与农民一起种地。若产量减少,由学校赔偿,若超产则按工分配给农民。马连洼公社上一年的产量是平均每亩150斤,经科学管理,产量翻了一番,达到每亩300斤。但这一成果“生不逢时”,当时康生来学校视察过后,将它当作笑话沸沸扬扬地传播开去:“中国的普通农民亩产都超过了几千斤,农业大学有什么用?”

“我那时也放过卫星,现在想来,自己是被压昏了。”施平说。受“卫星热”的感染,他率领全校师生,干了一整夜,将十四五亩晚稻移秧完成。为了保证高密度种植下不烂秧,他们设计了一套通风透光的技术措施。20多天后,地里抽出了穗头,穗抽得整齐,把灯泡放上去都不会沉落。本以为新技术成功在望,然而,一个月后一阵猛烈的西北风,使绿色的稻穗全部变成了白穗,颗粒无收。

从“反右运动”到“放卫星”,施平的思想分裂自此而始:“一个普通党员,能对党中央下达的重大决策去分辨是非吗?这就是要我做‘两面人’,既是真人,又是假人,真真假假。做‘两面人’,是一个真正的共产党员内心最深层的伤痛。”

然而,在党中央召开“庐山会议”后,自认为已经相当“左”的施平,在上海市委会议上仍被点名批评,扣上了“右倾机会主义分子”的帽子。1962年到1967年,他获得了“短暂平反”,但接踵而至的“文革”,又将他拖入了人生中最黑暗的时期。

1968年12月3日下午,施平被两个人夹着,押送到一所楼房的二楼。沿着长长的水泥通道走到尽头,他被推进了一个房间,身后的铁栓子拉动声和咔擦的下锁声告诉他:自己真的被关进了监狱。

这是“四人帮”设在上海的一座秘密监狱,施平在牢里的编号是“276号”。牢房很小,窗上围着铁丝网,透过它能看到外边的冬青和梧桐,外边是监狱的禁区,少有人行走,草木自然枯荣,一群麻雀在此处繁衍生息。在牢狱生涯中,施平目睹这群麻雀飞翔、觅食、繁衍、训子,整整四个春秋、八代子孙。每天,他就这样望向窗外,痴痴地看着那群自由的生灵,这是他铁窗生涯中不多的乐趣之一。

牢狱中的一项劳动是拔荒草。施平爱去侧面的竹篱笆下拔草,这样便能透过篱笆的缝隙偷偷窥视外头世界的人来人往。有一回,当他这样静默地向外看时,一个三四岁的小男孩从人行道外走来,蹲在他面前,问:“老爷爷,你拔狗尾巴草有用吗?给我一根好吗?”

“他叫我爷爷,不是276号。”那声称呼,仿佛将施平从人间地狱中短暂地拖了出来,“我一下子是人了,是一个孩子的爷爷了。我的灵魂飞到了一个理性的、公正的、文明的社会。”他颤抖着拔起了好多根肥大的狗尾巴草,透过篱笆的缝隙塞到孩子手里。那天,孩子握着满手狗尾巴草,向施平道别,一步步离去,直至身影消失,他却依然久久守在篱笆边上,舍不得离开。

1973年,施平出狱,前往干校接受劳改,直到文革结束后才被彻底平反。入狱前仅有耳鬓几缕银丝的他,此刻已是满头白发。

将民主之风带入校园

“要把高等教育办好,就不可以‘左’。”时至如今,施平谈教育,开口仍是这句话,“我当年是这样认为,我现在还是这样认为。”

华东师大是“文革”的重灾区之一。当时,学校的教学秩序受到严重破坏,大批知识分子被批斗迫害,其中被立案审查的就有500多人。1978年,施平被调任到华东师范大学,任党委第一书记。到任后,他抓的第一件大事就是大刀阔斧地拨乱反正,彻底平反冤假错案。

轰动一时的“王申酉案”,便是在施平的大力呼吁下,得到了彻底平反。王申酉原是华东师大物理系学生,1962年以优异成绩考进华师大。在大学期间,他在自己的日记和写给女朋友的长信中,明确提出反对个人迷信,要纠正反右派、反右倾和“文化大革命”等政治运动的错误;他主张要尊重客观规律,发展商品经济,打破闭关锁国,实行对外开放等。这些都成为了其入狱的“亲笔供词”,1976年9月,王申酉被作为反革命分子逮捕,后于1977年4月枪决,年仅32岁。

读完王申酉的“亲笔供词”,施平深感这是一件莫大冤案。他决定用党章赋予共产党员的权利,以个人名义直接给中央纪律检查委员会、中共上海市委写信,要求为王申酉平反。

没多久,在党中央的直接过问下,“王申酉案”进行了重新审理并作出结论:王申酉同志是一个好青年,没有死于“四人帮”横行时期,而在粉碎“四人帮”以后被处决,是不幸事件,应做好为王申酉同志平反昭雪的工作,吸取沉痛教训。施平亲自主持了对家属的善后工作,他对王申酉的父亲说:“你养了个了不起的儿子。”王申酉的父亲闻言,当场流下了泪水。

从1978年到1983年,在华师大的近6年时间中,施平一直扮演着改革者的角色,他从体制层面实行了一系列改革与建设,将民主之风带入了校园。他昔日的同事,华东师大前校办主任汪祥云说,那些年,施平身边常有记者相随,因为“跟着他跑,就能出新闻”。

民主推荐副校长便是其中的一例。当时华东师大领导层的年龄结构偏大,选拔青年干部已是当务之急。施平提出了一个新设想,由群众在全校青年教师中民主推荐出一位副校长。这个提议遭到了疑虑和反对:我国高等院校的正副校长历来由上级组织任命,如今让群众选举,似乎有违组织原则。

施平回应说:“我们发动群众,走群众路线,民主推荐副校长,这是合理的;推荐出来后,还要经上级批准任命,也是合法的。只要做到合理又合法,别人无可非议。”

经过民主推荐选举,1979年,时年49岁的物理系主任袁运开被任命为华师大副校长。他1984年升任为校长,后又连任一届,在校领导岗位上工作达13年之久。

民主推荐校领导,在当时全国高校中属于首创。之后,施平为了解决外语师资问题,更是大胆创新,首开先河地在报纸上刊登招聘广告。1979年3月29日,华东师大在《文汇报》上刊登的招聘启事,迎来了800多名应聘者,其中不乏在国外留过学,获得学位,精通某一门外语,能担任教学与翻译、又懂得某门专业学科的人才。他们多受政治运动牵连,有过历史问题,甚至被判过刑。但施平认为,只要问题已经审查清楚,既往历史不应成为聘用障碍。这种向社会开放,“不拘一格用人才”的理念,在当时的学校和社会中,都属“破天荒”之举。

手握理想主义的“传棒”

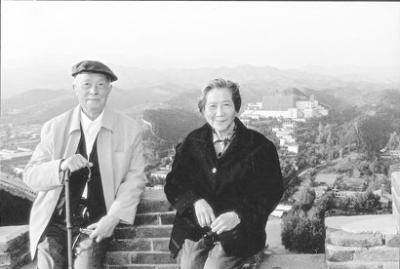

1985年,74岁的施平离休。次年,他前往大西北,实现了这个少年时念念不忘的梦想。

1930年代,当施平在浙江大学农学院读书的时候,就曾有志于在沙漠、戈壁上用现代科学技术植树造林,制止风沙侵害。离休后,他两赴大西北,用相机拍下了这片壮美山河。

年逾古稀的施平还迷上了摄影。中学时,他目睹“四·一二”政变,眼见蒋介石背叛革命、清洗共产党,曾一度对政治灰心丧气,转身埋头于西洋水彩画中,甚至以第一名的成绩,考取了昆明美术学校。然而,受大革命启蒙的施平,最终没有选择这条道路,而是听从内心召唤,投身于为共和国“拨土去芜”的事业中。到古稀之年,“土拨鼠”的脚步终于得以暂缓,儿时的爱好和梦想仿佛点亮了老人的又一次青春。施平将年轻时养成的美学修养投入到了摄影中,当记者在病房见到他时,他的书桌的正中便放着一个数码相机。

病房的墙上挂着他的几幅照片,也有一幅书法家写的书法作品,用以形容他的晚年时光:“老年更发少年狂,吟啸徐行又起航。”

老人仍然在关注着高校的教育。尽管离开工作岗位已久,但他依旧念念不忘于自己的教育理想:“我曾去美国考察,看到他们的师生间是很平等的。学生可以自学课业,随后带着问题到课堂上和老师讨论。一节课上,老师讲得不多,大多时间是在讨论。我觉得这样的形式是很好的,大学应当提倡这种‘面对面’教学。”

施平所描绘的大学图景是这样的:大学的“围墙”被拆除了,教室、实验室和图书馆对所有人开放,人人都能够享受高等教育的资源。从幼儿园开始,教育的费用就由国家来承担。而在大学里,学生不再受限于某一所学校,只要愿意,他们便能选择自己心仪的课程,学分修满了就能毕业。大学毕业后的学生仍然能回来听课,只要通过考核,便能拿到硕士、博士的学位。

这样的教育思想,即使在他的后辈看来,也似乎过于“超前”。但老人说起这一切时,情真意切、目光坚定,还闪耀着年轻时的理想主义光芒。一个世纪来,正是千万理想主义者的奋斗,才铺筑了中国的强国之路,如今,这位年过百岁的老人,希望年轻人能够接手他们理想主义的“传棒”:“你们生于开放的年代,处于世界潮流的浪尖上,比之老一代,知得更多,思得更广,站得更高,看得更远,因而会比我们跑得更好更快。”

来源|文汇报 编辑|戴勇 阅读原文