太平洋战争结束后的一九四六年到一九四八年间,日本文坛活跃着一个新的文学流派——无赖派。他们带有极度的忧郁和对传统价值的嫌恶之情,呈现出一种自我嘲讽和否定一切的特征倾向,代表作家为太宰治、坂口安吾、织田作之助。

华东师范大学出版社与上海高谈文化传播有限公司于2015年6月策划出版了一套“疼痛青春三部曲”系列丛书,该丛书收录太宰治代表作《斜阳 人的失格》、坂口安吾代表作《白痴》、织田作之助代表作《青春的悖论》,皆是重新翻译的版本。

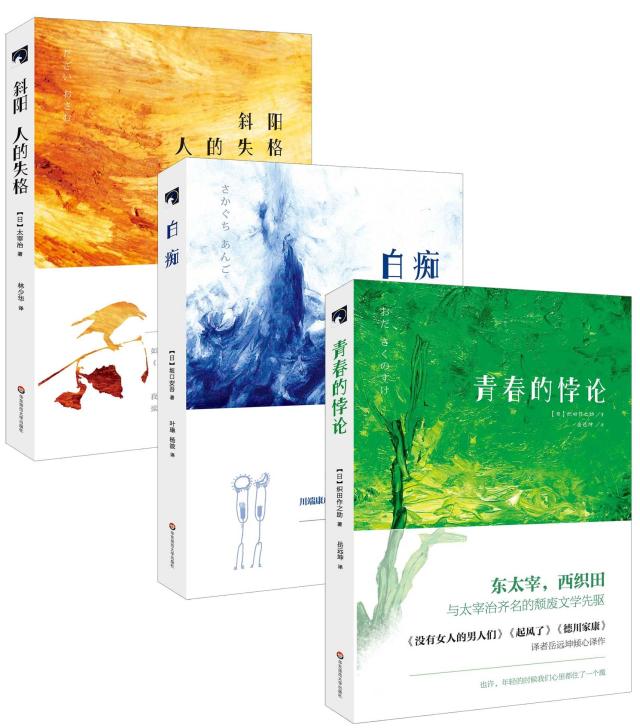

“疼痛青春三部曲”书影

《斜阳 人的失格》是太宰治作品。太宰治39年生命,20年创作,5次殉情自杀,最终情死。他是日本战后新戏作派代表作家,生于清森县北津轻郡金木村的一个大地主家庭,本名津岛修治,父亲曾为贵族院议员,并在本乡兼营银行。为防农民暴动,家筑高墙,太宰治住在这样的深宅大院里有种内疚和不安感,甚至出现了一种罪恶感,这对他后来的小说创作有很大影响。《斜阳 人的失格》为翻译家林少华所译。在翻译中,林少华从日文翻译的严谨性角度出发,将传统的“人间失格”的翻译改为“人的失格”,翻译过程秉承其20余年翻译村上春树作品时一贯的严谨态度,力求最大程度还原原著本身的文学味道。

《青春的悖论》作者织田作之助,作品大多描绘大阪的平民(特别是流浪者)生活,对战后的混乱世相刻画入微。虽然一般将他看作“无赖派”的领袖作家,且有“东太宰、西织田”之誉,但他却自称为彻底的现实主义者,作品处处透着平民现实生活中的破灭感与哀愁美。《青春的悖论》由《没有女人的男人们》、《起风了》、《德川家康》译者,日本翻译文学奖、野间文艺翻译奖得主岳远坤执笔翻译,亦将传统译名“青春的反证”更改为“青春的悖论”,使书名更符合时下潮流。

“宁可失败,也不参入现实残酷斗争。”“践踏秩序,颓废道德,为了活下去,只能堕落。”……这是日本战后作家坂口安吾的“输家哲学”名言,也是坂口安吾的小说作品的重要特性。坂口安吾,二战后兴起的日本无赖派文学代表作家之一,与太宰治、织田作之助齐名,代表作品有《白痴》《盛开的樱花林下》等。他经历了20世纪初日本的强盛与战争,看见了第二次世界大战结束后日本的惨状,因此他大声抨击并疾呼,要日本人彻底的堕落,因为他认为唯有“彻底堕落”,才能回归人类本性。这种“堕落论”思想不仅在二战后在日本社会引起了巨大的共鸣,其中一些真知灼见直至今日也还令人深省,坂口安吾也因此被誉为“最贴近年轻一代的战后作家”。《白痴》中收录的作品虽然多是创作于二战战后,但与时下社会仍有许多类似之处,多篇小说主人公皆是平凡的工作青年,在残酷的战争环境或巨大的工作压力下逐渐迷失自我、失去梦想,在平凡生活中逐渐丧失追求却茫然无所知。

疼痛青春三部曲取名“疼痛青春”,是为了与当下流行的青春类小说相区别并点名了这三部作品的风格。无赖派三位作家的所描绘的青春与青春影视剧和青春小说里盛行的“怀旧青春”和“校园青春爱情”大相径庭,作品风格阴郁,主角消沉堕落,故事多以无奈的悲剧为主,突出青春的叛逆与疼痛。

阅读原文

作者|黄小黄

来源|深圳晚报

编辑|吴潇岚