专注竞赛却影响学业成绩,获得创新奖项但升学没优势。在“考分”焦虑下,中学生科创迷今后该不该坚持参加科技类竞赛?作为第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛,一项名为《理想的代价:青少年科技创新人才的成长与困惑》报告揭示了科技竞赛获奖将不会有高考加分之后,本市青少年科创迷的真实心境。

科技竞赛不太受高校“重视”,让一些为竞赛耽误学业的中学生不得不暂时放弃梦想,专注刷题备战高考。青年报资料图 记者 吴恺 摄

乐群性、敢为性科创人才高于普通生

报告调查了上海2000年至2014年间参加国际科学与工程大赛并获奖的57名科创学生的发展情况,并选取本市3所以科技创新人才培养见长的高中的1075名未参加科技竞赛的学生作参照对象,试图分析青少年科技创新人才成长的路径与遭遇的困境。

报告将“青少年科技创新人才”统称为“科创人才”,将学科竞赛参赛者统称为“奥赛人才”,将未参与过学科竞赛与科技竞赛的学生统称为“普通学生”。

结果显示,科创人才的乐群性、兴奋性、敢为性、敏感性显著高于奥赛人才或普通学生,恃强性显著低于奥赛人才和普通学生,其余方面与奥赛人才或普通学生相比差异不显著。

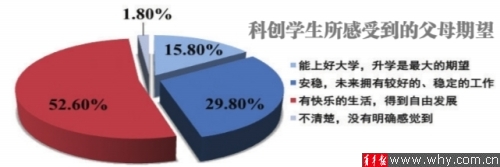

调查显示,科创学生父母的职业、学历与其他学生父母无显著差异。然而,科创学生家庭的民主氛围和宽松程度,却呈现较高的态势。父母会有意识地培养孩子的独立性和自主性,对学业成绩并不是逼得特别紧,出现意见分歧时,一般通过沟通、商量的方式予以解决。52.6%的科创学生表示,感受到家长对他们最大的期待是“拥有快乐的生活和得到自由的发展”。尽管参加科技竞赛可能会影响到成绩,父母也不会强势干涉。在科创学生中,家长只希望他们“将来能上好大学”,参加不参加科技活动无所谓的比例仅占1.8%。

科创学生的考试成绩与普通生比优势并不大

这份报告还调查了2009年至2013年间因在各类科技竞赛中获奖而获得大学保送资格的173名本市高中生的情况,重点考查他们高二年级4次考试(语文、数学、外语、物理、化学)的总成绩。数据表明,在综合科技竞赛的参赛者中,4次考试平均成绩最高的是“全国明天小小科学家”奖励活动的参加者,但他们的成绩还不如参加各类学科竞赛中4次考试平均成绩最低的“全国高中数学联赛”参赛者。从总体来看,学科竞赛参赛者的平均成绩(397.85分),高于综合科技竞赛的参赛者(372.88分)。在日常学业方面,科创学生的考试成绩远逊学科奥赛得奖学生,即便是与普通学生相比也不占多少优势。访谈结果也证实,科创学生对传统课堂教学持一种质疑的立场,“特别反感死记硬背的科目,物理、化学等学科还是蛮喜欢的,可一旦涉及生物、地理等要大量记忆的学科就会比较头疼。”

报告分析认为,造成这种矛盾最根本的原因是对日常学业与科技创新活动的取舍。从调查结果来看,科技创新活动不同于传统的课堂知识学习,前提是要加深学生对科学和科学方法的理解,关键是要提升学生采取多视角灵活运用多学科知识聚焦单一问题的能力水平。在这一过程中,以问题为引领、以项目为驱动、以多学科交叉融合为手段的学习模式就显得特别重要。

然而反观我国基础教育阶段,单学科、碎片化的知识点教学依然是普遍的教学模式。这种教学模式固然能巩固学生对知识的掌握,但无可否认对提升学生科技创新能力有其局限性。

为何部分高校不太认可科技竞赛?往年出现作假者 学科竞赛“含金量”更高

报告第一作者、华师大教育系研究生郭海骏说,从调查结果来看,在招生考试、人才选拔过程中,科技创新领域的秉赋并不能转化为考试分数上的竞争力,他们明显处在劣势,而且他们还普遍存在“考分”焦虑,多数人认为纸面考试无法真正测定出他们的创新能力。一些高校招办主任表示,目前国内各高校尤其是顶尖名校,并不十分认可科技竞赛的证书,主因是这类竞赛的规范性没保障。有高校反映,科技竞赛不如学科竞赛般“含金量”高,而且往往作假太多,有的一个奖可以报3个人,而其中的“第三个获奖者”又绝大多数只是挂名的,甚至第二获奖者也有“假货”。加强科技竞赛的规范性,提升认可度,已是培养科技创新人才的当务之急。

[背后的故事] 抱回“学生诺贝尔奖”,部分高校不买账

2014年5月19日,上海虹桥机场,华东师范大学软件学院博士研究生、上海青少年科学社指导教师张逸中,正焦急地等待着自己的“爱徒”、上海交通大学附属中学高二学生姚悦的凯旋。两天前,在国际最高水平青少年科技竞赛——第65届国际科学与工程大赛(ISEF)上,凭借着“光学计算机”计算方法,姚悦不仅广受赞誉,还为中国代表队取得了阔别十年的计算机学科特等奖。

归国后,这个籍籍无名的高中生刹那间声名鹊起。在以前,姚悦可“轻松”被一流大学免试录取。但随着2014年12月《关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》的下发,姚悦所获得的高考“优势”顷刻荡然无存。因为一直备战ISEF,他在学校的成绩一向是中游水平。高三一年他必须加倍刷题,才能将他因参赛“失去的一年”夺回来。

本以为高校自招或许还可以获得“优惠”,然而,他很快就失望了:在各高校自主招生系统“考生所获奖项”一栏下拉框中,学科奥林匹克竞赛赫然在列,ISEF却只能与其余科技类竞赛作为“其他奖项”手动输入,甚至有高校表示只承认“奥赛”成绩。

实际上60多年来,包含ISEF在内的美国科学与公众社团系列赛中,共走出了7名诺贝尔奖、2名菲尔兹奖获得者,5名美国国家工程学院院士,30名美国国家科学院院士,因此ISEF又有“中学生诺贝尔奖”之称。

导师张逸中深知,包括他在内的多数ISEF等科技竞赛选手,学业成绩并不优异,参与科研所耗费的时间、精力又使成绩雪上加霜,“如果我们那代人也遇到这样的政策调整,我们可能都进不了现在就读的大学,后来的创新实践、科研成绩恐怕也就无从谈起了。”张逸中说。

青年报记者获悉,小姚今年参加了高考但未被理想大学录取,现在他已赴美读书。

[政策背景]

2014年12月,教育部等下发《关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》,明确规定取消科技类竞赛加分项目。2015年1月1日前在高中阶段已取得上述项目有关奖项、名词、称号的考生,是否具有加分资格由生源地省级高校招生委员会研究决定。确有必要保留的按本省(区、市)原有规定执行,加分分值不超过5分。

阅读原文

记者|刘昕璐

来源|青年报

编辑|吴潇岚