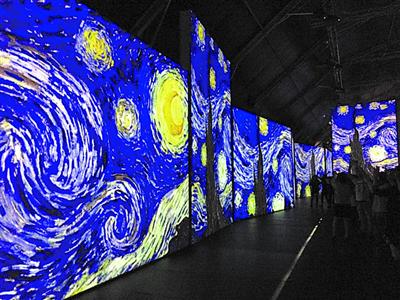

“印象莫奈:时光映迹艺术展”本月起到12月相继在成都、北京、上海、广州四地进行巡展,400幅莫奈名作以数字成像技术呈现。正如此前在上海举办的“不朽的梵高”感应艺术大展,越来越多的大师展使用了数字化虚拟展览的形式。不见实物、单见影像的虚拟展览,究竟是货真价实的大展,还是一种隔靴搔痒的艺术消遣?本文以一堂讨论课的样式,对这一现象议论风生。

讨论者:王远(华东师大美术系教授、博士生导师)

李娜娜(华东师大美术系2015级博士)

尼娜(智利)、白冰、李亚琼、邬保康(华东师大美术系2015级硕士)

吸引大众入“画”,但无法取代原作观感

“不朽的梵高”感应艺术大展

王远:讨论数字化的展览方式,我认为得从艺术推广的传统方式和现代方式的分野来看。选择何种展览形式,主要看主办方办展的目的。“印象莫奈:时光映迹艺术展”针对的是普通观众。对于想要从原画中体会其要领的专业人士,自然不能从多媒体展览学到画作的精髓; 专业人士还是去看原作展览更为有效。

莫奈的画作对于业内专业者而言,属于“古董”级精品。不过,新型的展览可能会使更多的非专业人士介入到艺术领域。从传播效率上看,我认为新型的数字化展览方式无可厚非,因为它对传播对象也就是非专业人士起到的是启蒙作用,是用新技术去普及艺术。中国的一般观众大多仅知道有限的几位名家,数字化展览从观赏性、娱乐性上,更能把他们带进去。这样做,可能也会促使观者将来进一步去看原作。

其实,所谓的专业者也并非天生形成。现在很多艺术家不太思考在艺术和民众之间怎样找到联系桥梁,站在这个角度,我觉得没有必要去深究这种展览方式的缺点。

李亚琼:实物艺术作品的展出往往会与展览环境发生关系,与观众产生互动。例如1917年,马塞尔·杜尚将现成品小便斗作为艺术作品在展览馆展出,其作品意义体现在生活用品所处环境的置换。中国画这样的东方艺术作品,在西方展览环境下呈现,也会出现不一样的效果。古老的艺术作品于现代展馆重新现身,又和当下语境发生关系,这使原作的魅力不再停留于创作的时代和环境。

梵高、莫奈等大师的艺术逐渐为人们熟知,以数字媒体形式展出作品,有一定的娱乐效果,会让观众觉得更有趣味性和新鲜感。这种传播方式,比起拿课本或原作来解读知识更直接有效。而对于专业界来说,新的展览形式值得我们关注和思考,而过分追究其学术价值,意义不大。

尼娜:我认为作为起点,让普通观众接近博物馆和艺术展览,也许是一个很好的开始。至于以运动的数码形式展示艺术品,相比传统展示在一个静态的地方,它是有额外吸引力的。但是对于专业人士,我认为可能没有帮助。

今天,艺术家使用新技术媒介创作和生产艺术,这些新艺术创造了新的语言。然而像“印象莫奈:时光映迹艺术展”中,我看不到一个明确的新视角或者艺术核心,更多的只是用新媒体去演绎一场丰富多彩的“节目”。我认为数字艺术包括两层意思:一种是艺术家用数字技术去创作;另一种是更多着眼于商业行为,比如莫奈和梵高的多媒体数字展览。我不认为这样的展览能代替原作并给人以艺术体验。

现在我们仍然研究原作,因为它们仍然感动我们,仍然提出艺术问题。尽管我们对大部分的艺术作品都是通过复制品来了解,但是,我们真的可以用这种数字展览的方式来替代真正的原作观感么?使用影像、视频、互联网,可以真实地“接触”到大师的作品么?我的回答是未必。就像把梵高的绘画翻制成一个漂亮的巧克力盒子,虽然很漂亮,但是不会帮助我们更理解画家——这位名叫文森特·梵高的画家,以及他关于艺术的思考。

本雅明在他的著作中提到,复制的艺术作品导致了古典艺术的“灵韵”消逝,即艺术美境的消失。原作中有很多元素是复制图像无法代替的。其实,不同于使用数字媒体进行艺术创作的作品,数字化展览呈现的作品是过去的艺术作品,而这种新的展览方式就像一段不错的电影预告片,虽然很有暗示性,但它不会带来在一部完整的电影中才能体会到的深层次思考。

研究“动”观需求,传统展事或可反思

“印象莫奈:时光映迹艺术展”

李娜娜:所谓“映迹”,是指人们通过这些动态影像、数字化展览方式,回到或是仿佛置身于莫奈所处的印象派时期,了解那个时代的人文和生活方式,从而得到启发。展览是围绕“时光印记”的主题开展的,而不是莫奈的作品本身。

关于数字展览能否取代实物展的问题,我认为,画作非常珍贵,并不能够用数字化图像取代真正的艺术作品;但就观展方式来讲,数字化的呈现方式本身已对艺术作品进行了再加工,更具有引导人们观看、解释艺术作品的作用。同时,展览配以灯光、音效等多重效果,更是构造了一种“身临其境”之感,这一切是为了回到过往“时光”的目的。这样,展览本身就成为一种艺术创作方式。相对于平面二维的作品来讲,人们更愿意接受动态影像。例如,相对于图片,大家更喜欢动态的卡通和电影。“印象莫奈展”正是满足了人们对于新的视觉感受的需求。

何况,结合音效灯光多重建构,以动态、三维形式再现400余幅原作,本身就是一种多媒体艺术创造,它不仅仅是为了呈现莫奈画作,这种表达是现代的。许多人认为实物不能够被取代,但在现实生活中,这一切使美术生在学习中对艺术大师的借鉴,有许多是得益于网络平台上开放的虚拟图像,这使我们对艺术的获得渠道越来越广泛和便利。

从文物保护的角度看,如果每次展览都将原作运往各地进行展出,本身来讲就是不理智的行为。同时,数字化只是展览的一种方式,并非是要取代实物展览,或取代画展,正如展览名称,这是一种“映迹”的表达。如果展出形式不论是高仿实物或数码影像,不影响人们对艺术品的解读,为什么不能将原有繁琐的艺术展览方式改变一下呢?世界名画《蒙娜·丽莎》失窃,法国民众曾痛惜流泪,这一幕犹在眼前。今天换一种方式接触到如同珍宝的艺术作品,在现实世界与精神世界之间,在现成品与虚拟物之间,充满了我们的渴望。

王远:我想起一个案例,德国著名的当代数码摄影师安德烈亚,他用数码打印的方式呈现作品,而作品却只能保存五十多年,会随着时间淡去。收藏他作品的藏家的观念也在变化。那些收藏家不再坚持过去传统的观念——需要原作,需要永久; 而认为作品随着自己的生命一起慢慢消逝就足够了。这引发了又一个问题,是不是我们对待数字化的兴起就像当年我们反对梵高,不理解毕加索?是不是就像今天我们对于审美价值的认同比起以前有了一百八十度的转弯?这种思维和视角的转变,会不会也同样发生在我们对作品的呈现方式上?如果大家的观念彻底改变了,会不会到时原作真的没那么重要了呢?我甚至还曾设想,如果科技发展到了数字化展览能够替代原作,或者数字影像的价值要高于原作的话,这个世界将发生怎样巨大的改变?

艺术需要“吸睛”,数字展事需要远见

邬保康:传统美术作品数字化展览方式在全世界范围内看来早已屡见不鲜,并有这方面的趋势。谷歌艺术博物馆、上海“不朽的梵高”艺术大展、艺库的网络展厅等等,都是以数字化的方式呈现作品。从策展人的角度看,他首先肯定对受众和展览目的有明确定义。相对于传统馆厅展览方式,数字化形式更多的是满足入门级鉴赏需求,这种形式不仅可以将原作放大好几倍,还能增加音乐、场景、灯光等特效,让人身临其境,大为震撼,是一场多种感官同时参与的奇妙享受。在艺术本身关注度严重不足的当代情境下宣传艺术,数字化的讨巧方式功不可没。

但对于专业或者有深入研究需求的人士来讲,观看原作的必要性永远不会消逝,这不仅是因为数字展览无法将原作的色彩、肌理、空间等完全还原。更重要的是观众对作品的敬畏和神秘感以及与作者的心灵交流和隔空对话,只有在原作面前才能被充分地引发出来,以达到展览的目的。

白冰:科学技术的进步使复制品越来越接近原作,因为展出原作的成本很高,如今多媒体的方式有利于保护原作。这些优点,使得数字化的展览普及性更大,成为了一种有效的启蒙工具。然而对于专业人士,惯于站在原作面前的艺术体验,使他们不愿接受“数字化”的复制品。原作的唯一性和神性,在数字化展览中是消失的。

从广义上讲,现代社会已经没有纯粹的“专业人士”了,也许一位专业的音乐演奏家也会是一位娱乐电影的消费者。与直接面对原作相比,这种全新的数字化展陈模式就发生在我们身边。不论是选择莫奈还是梵高的作品,把它们作为数字化展览的虚拟化对象,都是考虑到了普通大众的接受能力,作为公众的美育提高它是十分有效的。然而也不乏为了商业目的,借着大师名声获得商业利润。我认为数字化发展是不可阻挡的,需要更多的艺术家参与进来,不应只停留于过往的方式。作为数字化展览的策展人,除了商业考量外,更需要远见和准确的判断力。

王远:我们今天谈的问题其实是真实世界和虚拟世界的问题,随着社会的发展和科技不断的进步,未来我们可能会真的分不清哪个是真实世界哪个是虚拟世界。这样的讨论涉及到了很多方面,有观念的碰撞,有传播方式的冲突,也有针对不同对象的考虑。数字化方式已经进入到我们生活中,我们已经离不开它了。

阅读原文

来源|解放日报

编辑|吴潇岚