他是华东师范大学两所前身学校——圣约翰大学和光华大学的校友,在留日深造经济学之后又在欧美供职金融行业,新中国成立后任教复旦大学,教授他的老本行经济学。

一名海归银行业者弃“金”从文,竟成就了一位“汉语拼音之父”。1月14日,刚刚度过他112岁生日的次日,我国著名语言学家周有光驾鹤西辞。

无论求学还是执教,周有光的母校都在他一生牵念的上海滩。他是华东师范大学两所前身学校——圣约翰大学和光华大学的校友,在留日深造经济学之后又在欧美供职金融行业,新中国成立后任教复旦大学,教授他的老本行经济学。

直到1955年某月的一天,还在复旦教书的周有光忽然接到通知:要他到北京参加当年10月召开的“全国文字改革会议”。从此,汉语拼音方案与他正式结下了一世情缘,也令这位自嘲“被上帝遗忘的人”无法被几乎每一个中国人遗忘。

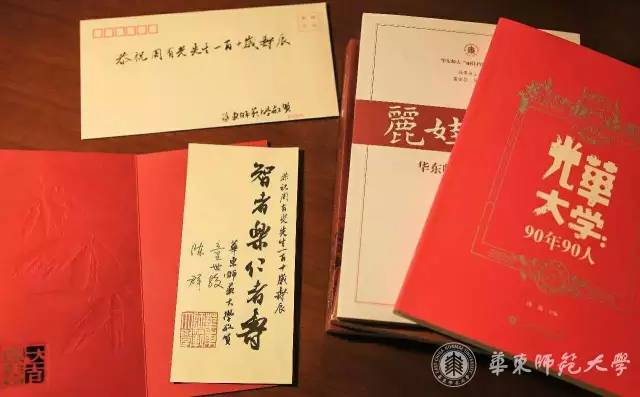

据母校官微资料显示,百岁之后的周有光依然关心华东师大等校发展,多次接受学校赴京专访,支持校史资源建设。一年前的2016年1月12日,周有光还在家中收到母校华东师大的生日祝福。

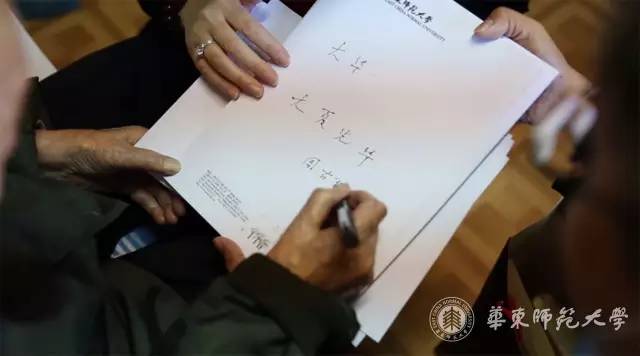

时至深冬,碧空日和,已过期颐之寿的周有光先生白发朱颜,又一次在北京家中会见来自上海的校友们,愉快地与晚辈们用纸笔交流,并亲手题字“大夏光华”。当时,先生幽默地说道:“我现在退步很大,请大家包涵”。

华东师大方面带来寄语先生的生日贺信,还有记录有周有光和其夫人、著名昆曲研究家张允和求学经历的《光华文萃》《圣约翰大学与华东师范大学》等校史文集。事实上,周有光在圣约翰大学学习两年后,于1925年因“六三事件”离校,转入华东师范大学主要前身之一光华大学就读,而张允和女士也曾在光华学习。有意思的是,张元和、张允和、张兆和三姐妹,“对应”的正是顾传玠、周有光、沈从文三连襟。

三连襟与三姐妹于上海合影(前:张元和、顾传玠 后:张允和、周有光、沈从文、张兆和)

周有光1906年出生于江苏常州青果巷中,10岁时随全家迁居苏州,进入当时初始兴办的新式学堂读书。少年时就读常州高级中学,与后来同样成为语言学家的吕叔湘为同学。

1923年,周有光考入上海圣约翰大学主修经济、语言学。在大学读书时,他积极参加拉丁化新文字运动。1954年,因为之前已发表、出版过一些关于拼音和文字改革的论文和书籍,周有光被中国文字改革委员会邀请,担任汉语拼音方案委员会委员。

而正是1955年,周有光提出普及普通话的两项标准:全国汉族学校以普通话为校园语言,全国公共活动以普通话为交际媒介,并提出汉语拼音方案三原则:拉丁化、音素化、口语化。至1958年,汉语拼音方案经全国人民代表大会通过;1979年—1982年期间,周有光出席国际标准化组织会议,促成国际投票通过汉语拼音方案为拼写汉语的国际标准。之后,周有光继续研究以词语为单位的拼音正词法,形成《汉语拼音正词法基本规则》,并于1988年公布。

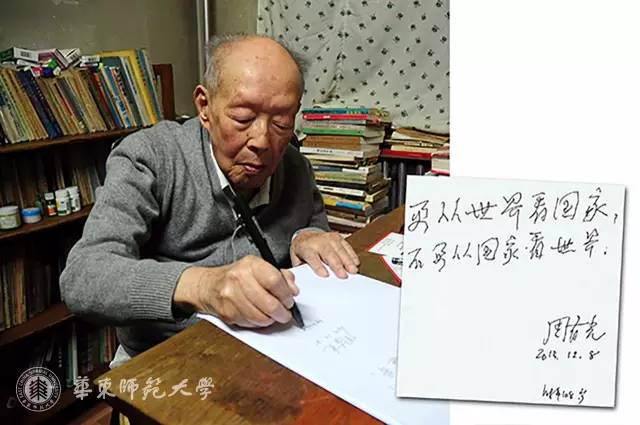

2013年12月,周有光先生为华东师大档案馆题词

在周有光大转行的后半生,也就是从上世纪50年代起,他开始主编《汉语拼音词汇》,成为电脑中文词库基础。如今以及今后,当你在用pinyin打字时,就是在向这位传奇学者频频致敬。

阅读原文

记者|徐瑞哲

来源|上海观察

编辑|吴潇岚

其他媒体阅读:

光明日报|逝年如水 百年有光

文汇报|他一生有光,而今继续光照后世

澎湃|周有光:要从世界看国家,不要从国家看世界

澎湃|“汉语拼音之父”周有光去世,享年112岁

澎湃|学者追忆周有光:他是一个真正的学者,一个博古通今的人

新民晚报|汉语拼音方案已成为国家意志 1月15日 A11

新闻晨报|“汉语拼音之父”走了,曾称被上帝忘记

新民晚报|他在我们的祝福声中远行 1月22日 C02