很多人都说,如今的年,是彻底没有“年味”了。确实,社会转型,观念转变,传统意义上的“年味”,确实淡了许多。但是逐渐远去的传统春节,还是会不时地引发我们的回味。

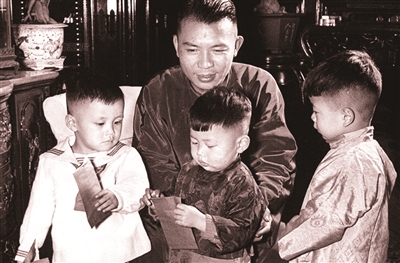

上海一户人家除夕夜长辈给孩子们发压岁钱红包,摄于1955年上海

在弄堂里放烟火的母子,摄于1957年上海

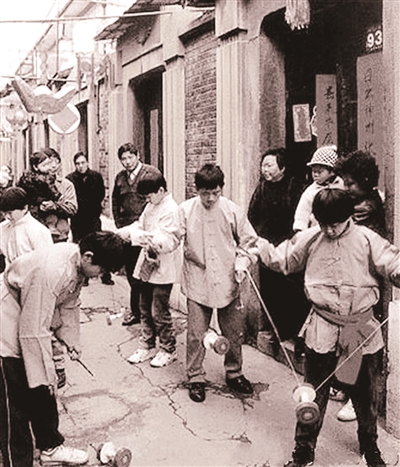

过年时,青少年在弄堂里玩『扯铃』,摄于一九六零年上海

过年穿新衣的小朋友在一起玩,摄于1956年上海

老上海的“年味”

开埠前的上海,至清乾隆、嘉庆年间已享有“江海通津,东南都会”之声誉。所以要说过年,上海的“年味”还是很丰富的。

大概从进入腊月,就开始有过年的味道了,这个味道一直要持续到正月十五以后,粗粗匡算一下,可长达一个半月以上。而且过年的内容特别丰富。大家耳熟能详的习俗,比如腊八节、腊月廿四送灶等。

送灶是很隆重的。传说农历腊月廿四,是“灶神”上天奏事之日。廿三之夜,家家户户要“送灶”“祭灶”,庆新年由此拉开序幕。是夜,每户或祀灶神于堂,并在贴着灶神像的厨房灶头上供酒、果,还有荸荠、茨菰以及好鱼、好肉。有首竹枝词是这么说的:“名利亨通少是非,全叼神佑默相依。今朝酌献无他物,鱼买新鲜肉买肥。”灶神上天是要向玉帝汇报一年中人间的好坏、人之过失,为避免他言之过分,“送灶”时人们还要供上用饴糖所做的糖元宝等,据说是为了让他吃了后粘上牙齿,说话不清,可少说、不说人间坏话。“送灶”时,各家都要点上香烛,屋内香烟缭绕,各色供品耀眼,过新年的气氛一下子就出来了。

腊月廿五,传说是诸神下界之日。按传统,各家各户里里外外掸尘,清除一年的积灰,清理平时乱堆的杂物。清扫之后,每家每户龌龊大去、井然有序,里里外外展露出清新之貌,像一个换年的样子了。

从此日起,家家户户开始忙着过年的各种张罗。首先是要购买、备足新年所用的各色食品。每户必磨粉,为包汤圆,有些家庭还自制年糕。前者是取“团团圆圆”之意,后者吃了可“高高兴兴”“年年高”。其次是准备新衣、新帽、新鞋。贫穷的人们,也许一年中都穿旧物,但在新年中是一定要翻翻“行头”的。再次是开始买春联、买年画、买“门神”,以张贴于门上户首、楼上楼下。这一时期,为供应大众所需,市上售卖这些东西的品种很是丰富。各家也是各取所需,如买春联,店家多选“生意兴隆通四海,财源茂盛达三江”,一般住家则多选“天增岁月人增寿,春满乾坤福满园”等。

新年来临,大家不免都异常的喜气洋洋、兴高采烈。在经过前述的种种准备以后,天天盼望的除夕终于来到眼前,新年的庆祝也就进入了高潮。

沪上年俗的丰富与有趣

除夕之美,在那个“夕”字。是夜,各家长幼齐集户内,即使是远出在外者,也要尽量在此前归家,与家人一起过年。大家在灯火下团坐,同吃“年夜饭”,边吃边喝,说说笑笑。一年辛苦到头,尽享天伦之乐,故名曰“合家欢”。

年夜饭后,不去就寝,围炉守岁不觉此夜夜深更长。到子夜时分,有一些人还会往城内庙中争烧“头香”。守至鸡初鸣、天微明,男女老少皆穿上新衣新帽新鞋,在早已安好供品的堂上,拜天地、祭祖先。然后少幼齐向家长拜年,家长向小孩散发年前已准备好的压岁钱,这是小孩们念叨已久的盼望。接着开门放爆竹迎新,邻里相见互道新禧。

自初一以后各日,便是亲戚朋友往返拜年之期。客来多携礼品,待客必请喝“元宝茶”,也就是在茶内放上青果或茶盖顶置青果一枚。还用金漆盘装果品献客,口中则说“恭喜多如意”。其时长辈凡见幼辈,皆要送压岁钱,这对经济拮据者来说,不免是不小的负担。不过此类拜年之风,至清末上海已见简化。交往多者出外拜年,往往不进门内,仅投一名刺权作已来贺年,这样便可省却应酬和开销。有诗曰:“换得桃符样色新,衣袍短套到门前。何人最怕腰频折,投刺匆忙当贺年。”

正月初五是财神(俗称“路头神”)的诞辰,大家要接“五路财神(取东西南北中五路之意)”“接路头神”。财神统“财”,与人人有关,商家最为起劲。上海早就是东南繁华的大商邑,商肆随处可见,初五庆祝特别闹猛,也就可想而知了。

商家接财神多供三牲:生猪头、鲤鱼、雄鸡。鲤鱼者,谐音“利余”,特别受到欢迎。街巷中来自农村的乡人,都会向各家兜卖新鲜鲤鱼;鲤鱼又被称为“元宝鱼”,故被称为“送元宝”。初五子时,商家堂上正中挂起赵公元帅的新像,除三牲外,其余供品亦极为丰盛,香烛燃起,光耀满堂。户外大放爆竹,此起彼伏,阖城轰响,声震百里,其声、势之烈竟过于初一正日。

丰富而有趣的“年味”究竟到哪儿去了?

比照老上海过年的“年味”,比照眼下沪上年景,恍如隔世。以往丰富而有趣的年俗和“年味”究竟到哪儿去了呢?

这一百多年来,社会发展与转型,民俗也随之在传承中变异。从20世纪50年代起,社会民俗就进入快速变化期,社会生活方式发生了显著的变化,无论是衣食住行、风俗习尚,还是邮电通信、大众传媒等,都出现了新的特征。这种变迁,清晰地反映了现代化的进程和社会的进步。

快速变化主要表现在三个方面。一是许多习俗逐渐淡出人们的视线,例如放鞭炮。这个习俗已有两千多年的历史,相传是为了驱赶一种叫年的怪兽。当午夜交正子时,新年钟声敲响,整个中华大地上空,爆竹声震响天宇。然而现在抓污染,大城市都已经开始实行禁鞭令,农村放的也少了。随着鞭炮声的消失,人们突然发现,“年味”也几乎荡然无存了,“年”不过是一个“黄金周”的假期而已,传统过年所带来的许多欢悦的确体验不到了。

二是许多习俗走样、变味了,例如“压岁钱”的习俗。压岁原为“压祟”之意,就是辟邪护佑,所以要用红纸包(过去铜钱用红丝带穿)。红色在中国传统里代表具有保护功能、使不被伤害的意思。压岁钱最早的寓意和放爆竹是一样的,是“压祟”钱,后被寄予了一种祝颂的含义,求个“吉利”,钱是不多的。现在不但压岁钱给得多,而且要给到孩子工作。工作没多久,孩子的孩子又出生了,又来一个新的轮回,这种习俗就走样和变味了。据网上介绍,有些地方给孩子发压岁钱,孩子数钱数到手酸,只能用点钞机来数。这种变味的压岁钱习俗应该引起社会的关注与思考。

三是生搬硬套外地习俗,风俗是讲究地域性的。汉代司马迁写《史记》,引用了一条当时的谚语:“百里不同风,千里不同俗”。俗是什么呢?俗就是慢慢形成的习惯,保存下来了。其实所谓“民俗”,也就是一种文化认同。中国是一个民俗传统历史悠久的国家,中国各地的人们创造了丰富多彩的民俗文化。例如过小年,北方地区在送灶这天称为“小年”,上海地属江南,没有“小年”这个名称。若有,也只是将除夕夜称为“大年夜”,除夕夜的前一天夜晚称为“小年夜”,这就有细微的差别。而且北方地区不仅送灶这一天称为“小年”,吃的食品是饺子,这与上海与江南地区的习俗相左。上海人的传统是沿袭了苏州的习俗,吃的食品一般是团子,叫“谢灶团子”,吃饺子是北方的习俗。

再比如,上海人送灶的日子也是很有讲究的,叫“官三民四”,也就是做官人家腊月廿三送灶,一般普通民众都是腊月廿四送灶。腊月廿五是不能送灶的,有句话叫“廿五送灶,七颠八倒”,因为廿五是古代妓院送灶的日子。高度流动的移民社会,冲击着传统的地方习俗,使各地变得高度同质化,许多过年习俗被引进和整合,习俗鲜明的个性特点也就逐渐泯灭了。

有一段时间,传统习俗曾被作为“封建迷信”遭到否定,以致许多人弄不清传统习俗为何物。后来随着快速的城镇化,村镇消失,许多习俗失去了生存的环境,许多习俗已经名存实亡。再加上互联网技术的发展,传媒的高度发达,资讯的丰富,方便了人们搜索各地的习俗,再加上外来人员的增多,于是就出现了生搬硬套的现象。

总的来说,“年”的欢悦大半并不生于“过”年本身,而源于“盼”年的渴求。“过年”中含有人们所追求所渴求的内容,只要“年”能满足人们平素所无法实现的愿望,“年”就是幸福的。相反,如今人们不愁吃穿等物欲需求,“年”与非“年”之间,早已没有了落差;亲情纽结,在现代城市人中已越来越松弛,电话拜年的兴起,把日趋形式化的亲情“网”彻底“解构”,并将传统意义上的“拜年”彻底终结,留下的将是编结商业“关系网”的“拜年”形式。对现代城市人来说,“年”能给他们带来新鲜刺激、体验自由欢乐的传统形式,大约唯有放鞭炮这一项了。但是,随着“禁鞭令”的施行,鞭炮声的消失,人们突然发现“年味”也几乎荡然无存了。

阅读原文

作者|仲富兰(上海市民俗文化学会会长、我校教授)

来源|联合时报

编辑|吴潇岚