胡晓明:小引

最近,华东师范大学图书馆新发现钱锺书先生英伦藏书Res Judicatae, Papers and Essays等四种,其中有签名、钤印,以及书页间的大量未刊批注。钱氏藏书来源,是知名翻译家郑大民先生所捐赠的藏书。我打电话问郑先生,他说这批书有两种可能,一是他父亲原先师从过徐燕谋先生,是不是钱锺书先生送徐先生,然后徐先生送他父亲的?一是他父亲直接从外文书店购入的。目前这两个原因都无从考证了。为什么藏书愿意捐给华东师范大学图书馆?他说一是他父亲原先就读于光华大学,是华师大的校友。二是华师大有很好的外语系,还是可以有助于学生观摩学习。我代表图书馆非常感谢他的捐赠。

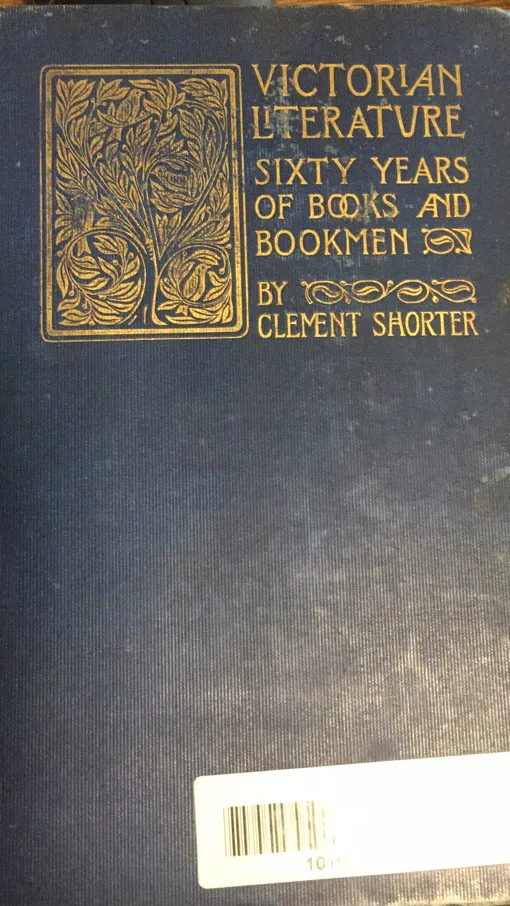

英伦藏书书影之一:Victorian Literature : Sixty Years of Books and Bookmen/ Clement Shorter

为了纪念这一段关于书、关于钱先生与华师大的美好因缘(钱先生的父亲钱基博最早在圣约翰大学做教授,后来光华大学成立,转到光华做教授。锺书毕业后最初在光华做讲师,后考入清华庚子赔款,出国留学),我组织了一组文章,分别由翻译家、作家袁筱一教授和比较文学专家金雯教授撰写。说实话,我虽然酷嗜钱氏,却对默存之西学,噤不敢言。与钱氏手泽朝夕相对,金雯教授说“竟然有了一种得以近距离了解钱先生的美好错觉”。我不仅是错觉,更是幻觉。凝神对视之际,恍然间年代久远的字迹如有呼吸、如有叹息。然而一如宋玉笔下的神女:“目略微眄,精彩相授”“意似近而既远兮,若将来而忽旋。”幸而有了两位才女教授的援助接引,拣开了一路上的文字棍棍棒棒,“阿拉伯少女脸上的面纱”终于渐渐揭开了,快何如之!我们希望更多的学者与后学,从中发掘更多的精彩。迩来多事之秋,面对奇诡变幻的国际局势,想及钱先生当年所坚守的“东海西海,心理攸同”之文化理想,颇令人有恍若隔世之感。最后,请以两首七绝感赋作结:

吹魂拾骨寄浮生,怀璧还丹梦不成。

今日瞻依心迹在,海天鹣鲽意纵横。(一)

旧籍新知共一炉,中西精义不相殊。

牛津小镇东来客,对症当今换药无?(二)

(胡晓明:华东师范大学中文系教授、图书馆馆长)

《定见:随笔集》(Res Judicatae:Papers and Essays)(1892)是钱锺书1936年在牛津求学期间获取的书目之一,当时钱先生年仅26岁。这本书中下划线很多,并有近三十个页面录有批注。绝大部分批注为英语,其中穿插法语、德语、拉丁语词组,字迹比较潦草,解读起来有一定难度。下文介绍涵盖绝大部分批注,也有少量次要内容无法顾及。

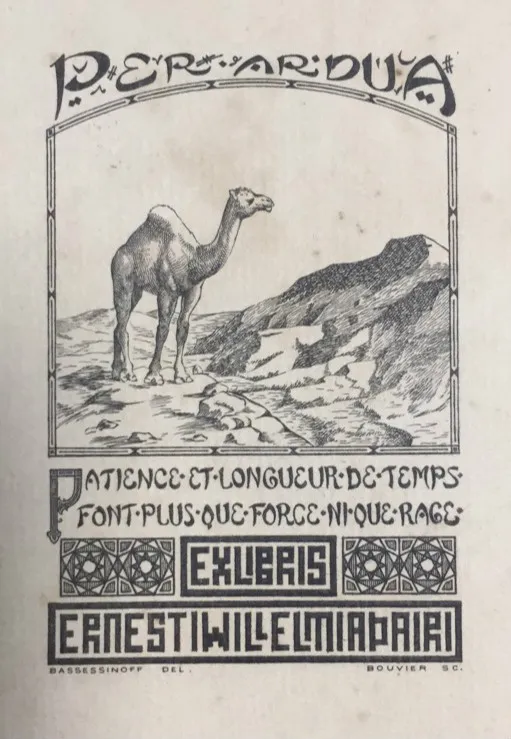

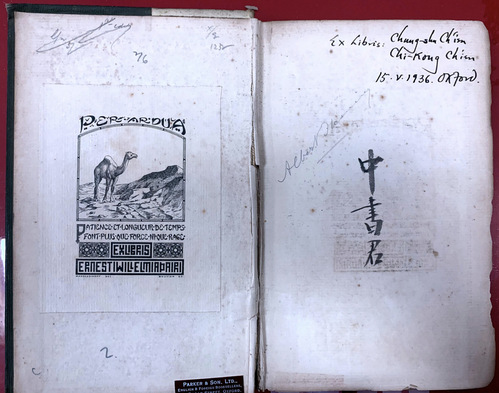

Res Judicatae:Papers and Essays一书中,附有此书前主人藏书票一张:沙漠中一头骆驼望向前方,带有 “Per ardua ; patiencs et longueur de temps font plus que forcs ni que race”( 耐心与日久胜过强力与狂暴)

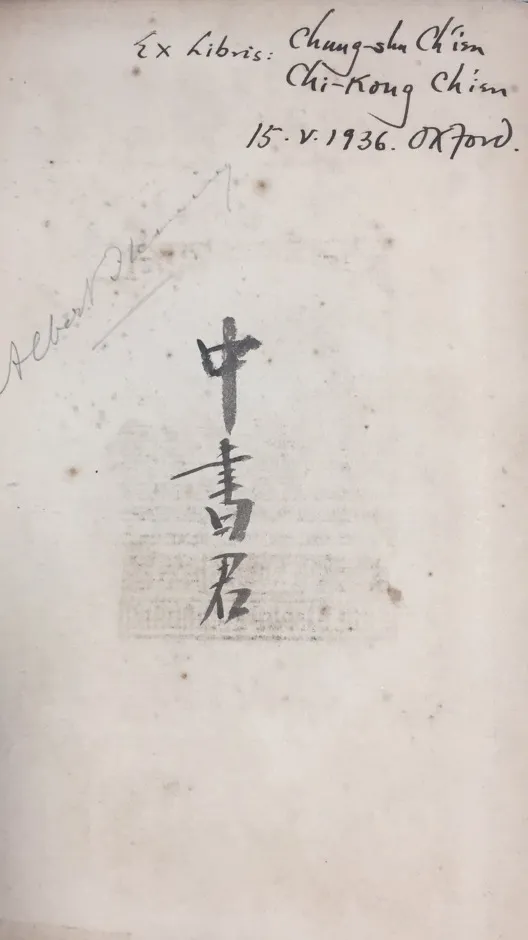

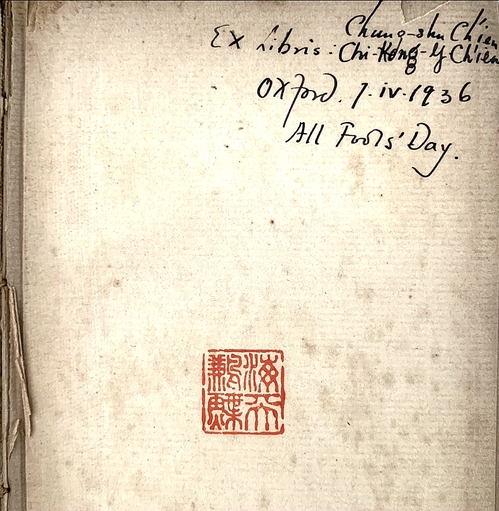

“中书君”的题签;钱杨二人的手书花体签名及购书时间地点:Ex libris: Chung-shu Ch’ien, Chi-Kong-Y Ch’ien”(钱锺书、钱杨季康藏书,1936年5月15日,牛津)

钱锺书先生批注的内容大致可以分成三类。一是对作者文学性评论的回应或补充,往往采用第二人称的口吻,似乎在直接与未曾谋面的作者进行对话;二是钱先生自己的发挥,将所读到的某个文学典故或文学史事件与其他类似现象联系起来,有时候还会对联想到的文学作品做摘录;三是钱先生对自己未来思考方向写下的提示。这类批示很少,因为新颖而颇引人入胜。

钱先生对作者奥古斯丁·比莱尔(Augustine Birrell)的文学见解和对人物的臧否经常表示不屑,尤其认为他欠缺文学眼光。比莱尔是19和20世纪之交英国一位不算很成功的政客,曾经在爱尔兰独立前夕担任爱尔兰秘书长,因为没能阻止1916年的复活节起义而辞职。不过他的文学类随笔和纪实写作享有盛誉,知识渊博,笔触灵动诙谐,这可能也是钱先生仔细阅读这本书的原因。

虽然书名采用了“已决事件”这个法律术语(姑且翻译为《定见》),钱先生总体上来说并不买账,他虽然有几次在比莱尔的评论旁写下“true”“why,yes”这样表示肯定的语气词,但更为常见的是对比莱尔是否能身兼政客和评论家的双重身份表示质疑。在比莱尔讨论马修·阿诺德的一章里,钱先生直接对作者说“从你选择的诗作看来,你没有任何精致的诗歌品味。(风格)散文化”。同时钱先生又指出比莱尔认为阿诺德“缺乏任何奇特趣味”的判断自相矛盾,因为作者自己就曾责备阿诺德太过关注像德盖伦(Georges-Maurice de Guérin)这样偏门的诗人和作家。有时候钱先生的反驳十分感性。比莱尔在评哈兹里特一章里认为文人不该过度担忧自己的名声,因为只要时间足够任何人的才华都能得到公正评判,钱先生对这种冷漠的超然态度相当不齿,激烈地指出比莱尔之所以劝导文人平心静气,只是事不关己而已:“……你是一个以扮演文人为乐的内阁部长,永远不会真正了解什么叫做‘长久失望’” (…you are a cabinet minister playing at being a man of letters and never really knows that bitter meaning of “hopes long deferred)”。

有时候钱先生的不满是以疑问的方式提出的。同样是在论哈兹里特的那一章,比莱尔顺口提到哈兹里特不具备专业批评家的“深度”,钱先生觉得作者语焉不详,便追问道:“你说的深度是什么意思?元批评(metacriticism)还是约翰逊所说的‘对作者的实际判断’(actual judgment of authorship)”?钱先生笔下的“元批评”一词起源于18世纪,在哈曼和赫尔德的作品中都有所论述(他们使用的词是metacritique),指对于哲学和神学的基础进行反思和辨析,钱先生在研习18世纪文化文学的时候肯定有所接触。这个批注中的约翰逊引文应该是钱先生根据自己的记忆大致提炼出约翰逊认为批评必然包含价值评判的旨趣,而非引用原文。有时候钱先生与布莱尔的争论也充满机智的调侃。在论塞缪尔·理查逊的一章里,比莱尔称理查逊是一个离经叛道的作家,从印刷商人起家,与市民和绅士阶层的女士为伍,不如承接古典文化的菲尔丁那般阳刚而典雅。钱先生在这个评论旁边加上了详细批注表示不屑。他首先反驳了这种理解,认为这种理解不啻为à côté,这可能是“à côté de la plaque”的缩写,表示误读,随后表示“如果我们认为比莱尔可以提供某种批评家的谨严(critical integrity),那么我们也就只配得到像约翰逊博士所批评的那种仅仅在理查逊小说中寻找故事情节的读者这般的命运(But the man who reads Birrell for critical integrity deserves the fate allotted by the great lexicographer to the man reading the “little printer” for story)。这样的读者无疑是愚蠢的。

这部分批注中更为精彩的是钱先生对于比莱尔论述的补充,由此可以发现钱先生当时在西学领域已经具备广博的知识。读到作者指涉的一段约翰逊博士轶事,钱先生指出这段轶事出自詹姆斯·鲍斯威尔在《记赫布里底群岛之行》(The Journal of a Tour to the Hebrides)中对与约翰逊博士同游的经历的叙述,并摘抄了一句引文。读到布莱尔引用批评家纽曼(John Henry Newman)对于吉本的批评,钱先生随即补充了莫里森(J. Cotter Morison)对于两人的点评:“吉布森用了几周便匆匆跨过的领地,纽曼用了10年时间才得以穿越(Grounds which G dashed over in a few weeks,Newman took 10 years to traverse)”。读到比莱尔点评哈兹里特的乐观脾性,钱先生补充说19世纪英国评论家森茨伯里(George Saintsbury)在《批评史》中也将“勃勃生机”(gusto)视为哈兹里特的“主要官能”。这里的“主要官能”对应钱先生使用的法语表达“faculté maîtresse”。

这个法语词应该不是对森茨伯里的引用,而是钱先生使用自己的法语词来表达“主要性格特征”的意思。法语词汇在钱先生回应作者的批注中比较常见,比如将lady-marm(估计类似school-marm的意思,就是一本正经古板的中年女士)与法语中pimpesouée(行为矫情可笑的女士)这个非常冷僻的词并列,又比如用法语词polissonerie表示“恶作剧”。钱先生也使用到拉丁文,包括orbiter dicta(题外话)和odium theologicum(宗教仇恨)。

使用德文的一个回应性批注很值得回味。书中提到柯尔律治对于吉本的贬低,柯尔律治认为吉本空有世界历史知识,却无任何哲学洞见,钱先生犀利地发起辩驳:“必须承认柯尔律治有时候是一个自以为是的傻瓜。与席勒、黑格尔那帮人相反。(认为)世界历史无足轻重。来自世界的:不重要。”这个批注的最后两个短句用德语表述(It must be admitted that Coleridge is sometimes a pretentious fool. Pace Schiller,Hegel and co. Die weltge schichte ist gar nichts. Vom welt: garnicht)。钱先生写德语字母的时候基本上按照德语手写体的规范,与英文手写体不同。

以上所举都是第一类批注。第二类批注可以称之为引譬连类性批注。这类批注包含几个引人入胜的例子。第一例,比莱尔在论述阿诺德的时候提到了他在一篇序言中回顾的一段对话,大意是任何人的死亡都不足以怜惜,世界不因任何人停止脚步。在这里,钱先生想到了“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”这两句诗,觉得这里的泪水按照阿诺德的逻辑就是“无谓的泪水”(idle tears)。他同时全文引用了拉布吕耶尔1688年《本世纪人物及道德风貌》中“个人荣誉”一节中的第一段,大意是无论多么伟大的人在死前都会觉得自己无用。在同一段批注中,钱先生也提到了歌德的《威廉·迈斯特的学徒时代》和约翰逊博士《漫谈者》第6部分中的一些言论。《学徒时代》的引文出自第7卷第8章:“人应该尽早意识到自己对于世界多么地不重要(Man Kann die Erfahrung nicht fruh genug machen,wie entbehrlich man in der Welt ist)”。另外,钱先生在库柏(William Cowper)一章中经由“亲吻”一词联想到龙沙的诗歌《归来之时》(À mon retour),也同样给人纵横自如的印象。

第二类批注中还有一例牵涉到钱先生对于牛津的评论。比莱尔谈到吉本就读的牛津大学教学体制还不完善,钱先生便联想到曾经批判过牛津的其他名人,始自16世纪的布鲁诺,也包括18世纪英国外交官威廉·汉密尔顿爵士。这些批评者中还有钱先生自己,批注中附有诗为证:

拾骨腐生学,闭心上士居。

声犹闻蟪蛄,技只注虫鱼。

地自嚣尘甚,人多尸气馀。

珷玞差可识,怀璧罪从渠。

这首诗可能知者寥寥。从这里可以看到钱先生在牛津时期略有些闭世和愤懑的心态。这是否与他没有申请牛津学位的往事有关呢?还有待有心人进一步考证。

第三类批注准确地说只有一例。在比莱尔论库柏这一章中,钱先生难得用中文英文夹杂的句式留下了一个批注,批注已经墨色隐约难以辨认。笔者猜测内容如下:“把Cowper的nature poems 放在他的遭遇和背景下来考察,找出它们与The Seasons以及Wordsworth的nature poems的不同”。这里钱先生是在给自己鼓气,做出一个规划,希望能在日后深入了解自然诗从18到19世纪的变迁。可能因为这个批注凸显自己的不足,其语言风格都发生了变化,批注人犹如突然从意气高昂的年轻学者变成了低眉顺眼的学生。

这些批注与同时期的《外文笔记》有很多风格相似之处,是日后《谈艺录》和《管锥编》中引用西文文献风格的最早雏形,自有其历史价值。更难得的在于批注比笔记更为随性,钱先生在牛津时期的情感世界也从纸面上依稀浮现出来,凝视这些批注良久,笔者竟然有了一种得以近距离了解钱先生的美好错觉。

(金雯:华东师范大学中文系教授)

钱锺书先生谈翻译,认为“化”字乃高境界,低境界在于“讹”,两种境界之间仅一“言”字之差,应该是指翻译中,译者是不能随便信口胡言,添油加醋的吧。饶是如此,却并不妨碍先生自己是一个生产大量文字的人。说是“生产”,看上去更像是“消费”,因为除了《谈艺录》《围城》《宋诗选注》和《管锥编》等可数的一些作品之外,并没有太多他着意要留存于世、付诸出版的文字。在他去世之后,杨绛先生却整理出他《容安馆札记》《中文笔记》和《外文笔记》,加起来逾七十册,为我们真真切切地保留了钱锺书先生治学的过程。尤其是《外文笔记》,凡48册,据说是对先生生前两百多本外文笔记的影印与编目。可见得钱锺书先生并不惜墨如金,相反,他乐于不拘形式地随时记录自己的阅读随想,把不同时空下的作品和人放在一起咀嚼玩味。这七十多册的文字,因而在消费的同时,也有了生产的意味。有些文字的确进入了他类似《管锥编》这样的著作,而大部分的文字,凭借《外文笔记》的出版,也为我们部分还原了真性情时的钱锺书:不乏尖锐,甚至有时带点刻薄,欣赏时却也毫不保留,充满热情。

可钱锺书先生非正式的文字生产也还远不止于这些笔记。例如在华东师范大学图书馆馆藏的几本西文书籍上,竟然也发现了钱先生的批注。想来此前应是钱先生的藏书,因为扉页上或有钱先生的签名——通常是西文拼音的名字“Chungshu Chien”再加上时间和地点——或有藏印。坊间有传钱先生读书但不藏书,遇到有朋友或弟子要用,他会慨然赠与。这或许是他的藏书也极容易流落民间的原因之一。经过了几代人的转手,能够进入华东师范大学的馆藏,也终究还算是一个不失安稳的去处。

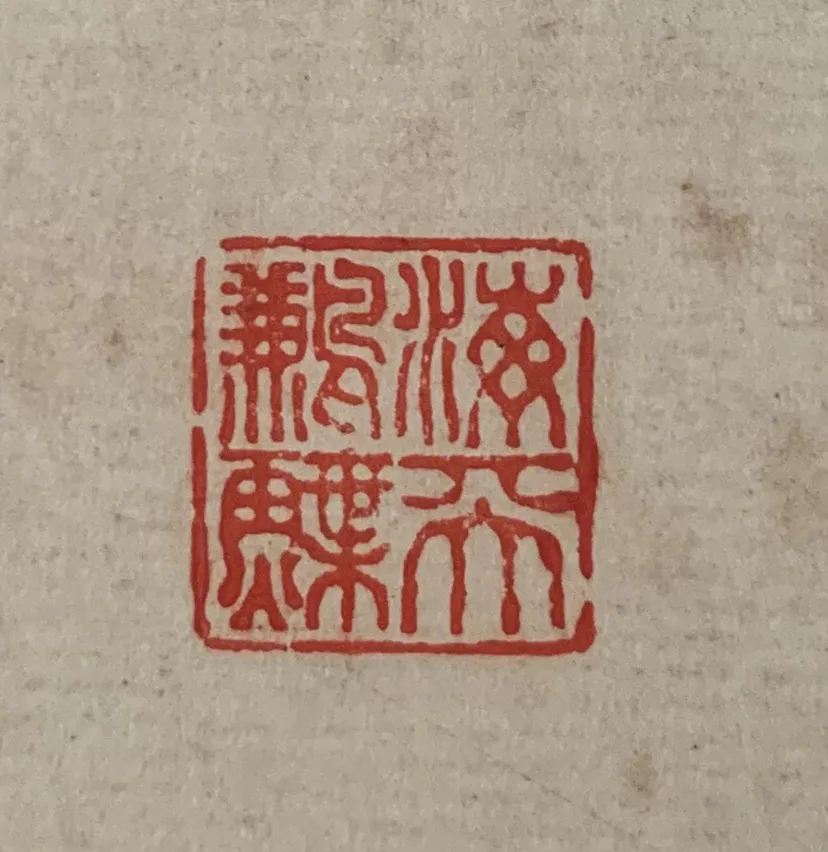

钱锺书杨绛二人欧洲时共有的“海天鹣鲽”藏书章

我看到的是钱杨两位先生游欧时购于牛津的一册,是奥古斯丁∙柏莱尔(Augustine Birrell)的《品藻集》。书出版于1894年,从前言来看,是评论的合集,里面的文章应该都是应邀的演讲或是在杂志上发表的文章。小册子倒是也很简单,多以作者评论的作家为标题,例如“塞缪尔∙理查逊”(Samuel Richardson),“爱德华∙吉本”(Edward Gibbon)或是“圣勃夫”(Saint-Beuve)等等,间或也以主题,例如“民族性”“改革”等等。因而这并不只是一部文学评论的著作,评论的人也不仅仅是文学领域的。虽然这位柏莱尔评论的人——例如塞缪尔∙理查逊,尤其是圣勃夫!(对我而言)——都还算是西方文史哲领域的重要人物,柏莱尔本人其实并不为包括我在内的大多数中国读者所熟悉。然而真的草草翻阅了几页,就立刻明白了钱锺书先生为什么认真地读了他,还时不时地要加点批注,表示“心有戚戚焉”,又或是想到了其他的一点什么,是柏莱尔本人没有想到的。钱先生对柏莱尔的阅读,未必觉得柏莱尔的批评有多少价值,若说还算喜欢,大概就是为柏莱尔那个调侃起人来没什么顾忌的调调。有时候钱先生也以同样的笔调加注,两相比较之下,还真是有趣。柏莱尔写理查逊,先是揶揄地写道,“他身材矮小,并且在以后的生活中身材肥胖”,因而被人称作“小印刷机”,历数了他遭人嘲笑的那些轶事,尽管并不否认理查逊在英国文学史上的价值,也认为克拉丽莎、帕米拉这些人物使得我们在今天得以拥有“十八世纪的热情、真实的文学传统”。柏莱尔没有放过理查逊与约翰逊博士之间的嫌隙,于是钱锺书先生在一旁批注道:“如果作为批评,这些就像是圣勃夫所说的,都是‘旁支末节’,但是如果有人真为了完整性的批评来读柏莱尔,他的命运恐怕也比当时词典编撰大家(意指约翰逊博士)所指责的为故事而读‘小印刷机’的读者好不到哪里去吧,甚至更糟,像法语谚语里说的那样‘上吊还不值吊绳的钱’”!

但说到圣勃夫,钱锺书还倒是真喜欢的。第一篇理查逊的批注里非要扯上不相干的圣勃夫,借用一下他的“旁支末节”,后面也一而再、再而三地提到。柏莱尔在写到英国历史学家吉本时又引述到了圣勃夫,因为圣勃夫出于自身的感受,对吉本的自传有所评述,他认为倘若对父母均不存在温柔的感情,在某种程度上也会导致人们“被剥夺了宗教情感”。钱锺书这时候按捺不住地批注道:“圣勃夫的宗教情感并不该归于其母,而是应该归于雨果夫人”——也是蛮恶毒地暗示到圣勃夫与阿黛尔∙雨果(即雨果夫人)之间的关系。不过,依着圣勃夫的话来说,这也是“旁支末节”。乃至真到了“圣勃夫”这一章,倒未见他有多少评价,往往只是拍案叫道“不错”(True!),最多加上一个“但是,你读圣勃夫还读得不够仔细”之类的评价。

令我意想不到的是,钱锺书先生的法文是真的好,虽然有时也会多写一个字母拼错一个词,但法语的引文信手拈来,这还真不是一般的本事。例如在“马修∙阿诺德”这一章,钱锺书先生在柏莱尔引述的基础上,完整地抄录了法国古典主义评论家、哲学家拉布吕耶尔的《品格论》中的相关段落:“哪怕是拥有最为罕见的天赋,最杰出的优秀品质,如果在垂死之际,发现这个世界已经对他的离去毫无感觉,发现人们都在等着替代他,他又如何能不觉得自己终究不过是个无用之人?”

可以想象,拥有这样随手拈来的透彻的人,或许对自己随意写下的文字,也不会像我等庸人一般敝帚自珍。只是钱锺书先生可能没想到,固然天才去世,不乏等着替代之人,但所谓的替代之梦,最后也不过是妄想。否则,又如何解释,在不乏书、也不乏信息渠道的今天,不要说再也没有了钱先生这样的学者,便是钱先生这样有能力、又有趣味用“旁支末节”进行批注的读者,恐怕也是没有了的罢。

(袁筱一:华东师范大学外语学院教授)

赵晨鸣:华东师大图书馆藏钱锺书先生藏书述略

知名翻译家郑大民先生去年捐赠给华东师大图书馆一批西文旧书,其中有钱锺书先生旅欧期间的西文藏书四种,书页间有他的手批笔记。笔者意识到这些对研究者或许有一定文献价值,故而撰此小文,以钱氏藏西文书为思路进行简单梳理,并介绍华东师大图书馆馆藏四种。所学不专,如有疏误,敬请指正。

*钱锺书的读书笔记与西文藏书

以博学著称的钱锺书,嗜好读书。有人说他的博学,归因于“一目十行,过目不忘”的天赋。而杨绛先生说,他并非所谓的“神”,只是读书用心,且有做读书笔记、反复看笔记的好习惯。钱锺书家中留有的大量笔记手稿,已由杨绛先生和莫芝宜佳等学者系统整理,并经商务印书馆出版。钱先生治学的重心,很大一部分放在西方文学研究上。《钱锺书手稿集》里的外文部分十分丰富,为钱杨夫妇新婚后赴欧洲留学期间所作的外国文学笔记,内容涵盖了英国、法国、西班牙文学等,上自14世纪,下迄20世纪的外文原著、专题研究、各类文学史均有涉猎。

虽然钱锺书有“书非借不能读”语,但长期治学,身边总不乏各类藏书。除了已出版的部分,钱杨二人旅欧期间购买的二手西文书中,也偶有钱锺书的读书随笔与学术心得。这些心得随笔与《手稿集》中系统的笔记,均在一定程度上体现了旅欧期间钱锺书深入研究西方文学的脉络。

馆藏的这几种外文图书上,均有钱锺书手书签名、钤印,以及书页间的读书札记。阅读时,钱先生若看到精妙片段,或在书上划线,以“可用”等字眼进行标引,以备后来写作所需;或摘录和评述在卡片上,标清来历;或直接在书上进行点评,时而辩驳时而感慨;或在喜爱的篇章或书末,作几句总结与点评。斯人已逝,留下的藏书和笔记,却见证着他的阅读轨迹、治学脉络,以及零星闪现的思想片段,是研究其学其人的一手资料。

*华东师范大学所藏几种

整理华东师范大学图书馆的这批捐赠旧书时,通过首页右上角的钱杨花体英文签名,“海天鹣鲽”、“中書君”的钤印,内页的笔记标注方式、字迹、内容等,推测有四种为钱锺书的藏书。这四种西文藏书,内容为西方文学研究,购买时间为1935—1938年钱杨旅欧时期,与《钱锺书手稿集·外文笔记》中笔记记录时间重合,是钱锺书西洋文学积累的重要阶段。

其中三种,为19世纪末版本,一种为1930年版本,精装。由于时间久远,几经转手,保存不当,书籍有较多破损:纸张泛黄,老化和脆化严重,书页边角碎片脱落掉渣,一册书脊与书背即将分裂。几种书现存于华东师大图书馆古籍部。现将书目简单整理与呈现,以期为研究者提供线索。

第一种:Essays about Men, Women & Books,Augustine Birrell著,伦敦Elliot Stock,1894年出版,有签名,有“海天鹣鲽”藏印,有标注;

第二种:Victorian Literature: Sixty Years of Books and Bookmen,Clement Shorter著,伦敦James Bowden,1898年出版,有签名,有标注,内抄录卡片7张13面;

第三种:Res Judicatae,Papers and Essays,Augustine Birrell著,伦敦Elliot Stock,1892年出版,有签名,五页带有钱氏笔记;

第四种:Eight Victorian Poets,F. L. Lucas著,剑桥大学出版社,1930年出版,有“中書君”藏印,数十页带有钱氏笔记。

馆藏四种书上,有钱杨二人的存藏印记。藏书印两种,分别为钱杨二人共有的“海天鹣鲽”(自右至左,自上而下),钱锺书的“中書君”(“中”字居右,“書君”二字居左);钱杨二人的手书花体签名“ExLibris: Chung-shu Ch'ien, Chi-Kong-Y Ch’ien”(钱锺书、钱杨季康藏书),还注有购买时间与地点; Res Judicate, Papers and Essays一书中,附有其他收藏者的藏书票一张:沙漠中一头骆驼望向前方,带有 “Per ardua ; patience et longueur de temps font plus que force ni que rage”( 耐心与持久胜过强力与狂暴),推测为钱锺书在法国买书前,别的书主所有。

几种书中,钱锺书留下多处批注。简略处如“Excellent”、“Foolish”、“Good”等快意之评。有个人态度之展现,例如Edward Gibbon一节中,因Gibbon痴迷读书,不注意生活细节,丢三落四,被评论“He was the most sedentary of men”。而“书痴”Gibbon,却为性格相似的钱锺书所偏爱——“Here is my man!”(Res Judicatae,Papers and Essays,第57页)。Edward Gibbon一节结束处,钱批“Excellent on the human side, weak again on the literary side”。也有阅读到某处,联系自身情况所作的批注,如文本谈到 Gibbon时期的大学,没有固定的公共考试和课程标准,钱锺书谈论起自己所在牛津的学校制度,引用了布鲁诺的典故和自己的诗,“The indictment of Oxford began probably with Bruno(“The Widow of True Science”, Opere, i.179)and stops so far with my humble self. (拾骨腐生学,闭心上士居;声犹闻蟪蛄,技只注虫鱼;地自嚣尘甚,人多尸气余;珷玞差可识,怀璧罪从渠。)(Res Judicatae, Papers and Essays,第55页)也有针对作品的发散,如从William Cowper的一个关于“吻”的谜语,联想和引用到法国诗人龙沙(Ronsard)的作品(同上,第85页)。

*钱氏的其他西文藏书

1935年,钱锺书与杨绛赴牛津。其间,“饱蠹楼”图书馆里的藏书不能外借,二人“间日赴大学图书馆读书,各携笔札,露钞雪纂,聊补三箧之无”。每每遇到精妙片段以及个中想法,只能记在笔记本上,收录在《饱蠹楼读书记》(后来入《钱锺书手稿集·外文笔记》)中。除了勤去图书馆,他们还常到“牛津一条街”和各类书店淘二手书,杨绛先生曾赞叹钱锺书有双识书买书的慧眼。相比图书馆的严格规定,自己买的书就可以随性标注。钱锺书会在书页空白处随手记录心得与评论,兼有多种语言(所见有英、中、法文)。1938年钱杨二人回国,他们是否将这些书漂洋过海全部带回来,还是之前分送给友人,已不得而知。故而这部分带有钱氏笔记的书籍,流散各处,也未得到关注。

查检钱氏此时期收藏过的西文书时,还得知另外三种:一、孔夫子网售一种,The Making of Literature,作者R. A. Scott-James,1928年伦敦Martin Secker出版社出版。此书购于1936年,钤有“海天鹣鲽”印,书中数十页钱锺书的读书心得;二、钱氏后人捐赠给无锡钱锺书故居两种,分别是1937年购于牛津的外文小说The Water Gipses及1938年购于巴黎的法文图书Contes Fantastiques。

华东师范大学馆藏以及以上几种,都是钱氏在欧洲所购,此时恰是他深入研究英国文学,初探法国、德国、西班牙等文学门径的主要时期,涉及英国作家和文学批评,是研究钱氏西方文学的补充材料。

除了钱杨旅欧期间所购部分,由于回国后主要从事外国文学研究,钱锺书也常收到友人所赠西文书籍,然而大多转赠给了别人。到了20世纪40年代,钱锺书在上海任教,住在复兴中路,林子清先生在《钱锺书先生在暨大》一文中提到,“有一次跑到复兴中路他(钱)的住宅去,看到二楼靠墙壁安放的书架上摆满了32开本的精装外文书。”后来有人偶得钱氏旧藏一本,Will Cuppy编选的短篇犯罪小说选集Murder without Tears:An Anthology of Crime,为1946年钱氏在上海所购。据说在牛津时,为了缓解考证学课程的枯燥,钱锺书常常读外文侦探小说聊以排遣,从他所藏这几种书,可看出他对小说的迷恋。如今能看到的钱先生和杨先生的书房照片,多是晚年在三里河寓所所摄,书橱里依稀可见几排旧的西文精装书。这些书零落分散何处,也不得而知。

(作者:赵晨鸣 单位:华东师范大学图书馆)

阅读原文:中华读书报

阅读原文:文汇网

来源丨中华读书报 文汇网

编辑丨李梓昕

编审丨戴琪