八一军旗红,热血映长空。今年是中国人民解放军建军98周年,也是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。今天是八一建军节,让我们通过6个军营故事,感受华东师大师生执笔从戎的家国情怀,挥斥方遒的军旅梦想,脱下军装回归校园后,传承红色基因、矢志保家卫国的责任与担当。

华东师大教授温玉亮曾是中国人民解放军海军潜艇学院教师,因教学成绩显著而被授予三等功。1986年,他来到华东师大数学系攻读硕士研究生。华东师大的学术氛围和师长们潜心治学的态度,让他萌生了加入这个团队从事教学研究工作的强烈愿望。

温玉亮曾被中国人民解放军海军潜艇学院授予三等功

1990年,他从部队转业,如愿来到华东师大数学系工作。在部队服役了12年、在华东师大教书育人30余载,军人家庭出身的温玉亮,因为对数学教育的热爱,脱下军装,上了另一个战场。

温玉亮在部队服役了12年,在华东师大教书育人30余载

对集体的忠诚、对使命的执着,教师和军人两种身份最大的共同点是对“责任”的坚守。温玉亮说,进入华东师大从教之后,他做过研究生辅导员,参与过数学系管理工作,担任过光华书院院长,无论在哪个岗位,始终没有忘记自己教书育人、为国育才的责任。从军人到高校教师,他从未离开过三尺讲台,坚持在一线传道授业解惑,上演着平凡岗位上最动人的英雄故事。

华东师大美术学院教授孙乃树曾是中国人民解放军空军高射炮兵师的一名战士。1968年,年仅16岁的他入伍参军,参与保卫鞍钢任务,守卫祖国东北的领空。

孙乃树曾是一名高射炮兵师战士

孙乃树担任的标图员,是重要的空军技术兵种,根据雷达兵搜集的信息、发出的信号,把敌军战机飞行的航线标示在地图上,供师首长参考,指挥炮兵作战。“可以说,标图员就是指挥官的眼睛和耳朵,不允许有差错和失误。”部队的高强度和高要求磨练了他的责任心和敬畏心,也对他后来的美术教育工作产生了深远影响,“美术教育是要培养全面发展的人,从这个角度来看,参军也是一样,都是塑造人格的方式。”

孙乃树在部队

“在年轻的岁月里,能为祖国站过岗放过哨,这是我感到最骄傲的事情。”孙乃树对三年部队生活的各种细节记得清清楚楚,谈及参军的缘由,他说,“男儿总有英雄梦,保家卫国,义无反顾。”

孙乃树在华东师大任教

部队生活虽然艰苦,却是锤炼意志力、磨砺品性的地方,孙乃树鼓励更多的年轻人到部队接受锻炼,“在这里学会奉献,学会有国才有家,学会为人民服务,让生命更坚实、更开阔、更博大。”

华东师大教育学部教师冯大鸣曾服役于海军航空兵部队,1974年12月,他在上海应征入伍,进入我国第一批轰炸机部队,成为一名航空机械员,负责飞机维保工作。服役三年,他在第二年就入了党,并连获三次部队通令嘉奖。

冯大鸣曾服役于海军航空兵部队

回想当年,全露天工作环境,没有任何遮风避雨的休息处,风吹日晒雨雪交加,战士们从不懈怠。每餐的饭菜都由没有任何保温措施的卡车从10多公里外的生活区拉来,到工作现场早就凉了,即便是凉饭凉菜也经常不能按时吃上。“当时真不觉得苦,反倒是满满的幸福感。”幸福何来?冯大鸣回忆道,轰炸机在当时是我军“重器”,而“重器”每天只有经我们签字才能上天,这份自豪感就是动力源泉。

冯大鸣在华东师大任教

1978年退役后,冯大鸣参加1979年高考并考入华东师大教育系。进入华东师大从教后,担任过基础教育办公室主任、联合国教科文组织APEID华东师范大学联系中心秘书长、继续教育管理处处长、继续教育学院院长等职务。“部队经历给我的人生留下三笔最宝贵的财富:工作的责任感、仪态的自觉、丰富的回想。”冯大鸣说,做士兵时守护的是国家的物理防线,做老师时守护的是民族的精神防线,我很庆幸自己一直能做一名“守卫者”。

华东师大保卫处教师罗宗才,在大学期间曾服役于原武警消防部队。从小就想当解放军的他,知道学校在征兵就立即报了名。当得知即将去的不是解放军部队,而是消防部队的时候,他一开始还有点失落,但经历2年消防部队的生活后,他完全转变了观念。

罗宗才(右三)与战友在一起

消防部队作为应急救援的主力军和国家队,肩负着保护人民生命财产安全的神圣使命,其战斗状态和品质要求极为严格,参与其中,既锻炼了过硬的体能技能、在极端环境下高强度作业、处理复杂问题的能力,也磨炼了意志、提升了职业素养。并且,罗宗才还在部队入了党,立过个人三等功,被评为“常州消防支队训练尖兵”。

罗宗才服役期间工作照

消防“养兵千日用兵千日”,罗宗才所在的中队一年出火警的次数是800次左右,几乎全年全天候待命,闻警即动,需要做到“秒级响应”。消防部队在罗宗才身上烙下的“逆行者”印记,让他在高校工作中更加注重“专业性”与“奉献性”的高度统一,勇于担当、能打胜仗,用实际行动“为人民服务”。

从带领战士“守国土”,到引导学生“守初心”;从用钢枪捍卫边疆,到用思政工作筑牢青年信仰,华东师大辅导员李坤鹏曾在大学期间进入解放军总装备部服役2年,作为一名陆军战士,他参与军事训练、新型武器装备实验等任务,同时完成日常高强度体能训练、战术协同等训练,确保随时响应战备任务,获得了“优秀士兵嘉奖”荣誉称号。

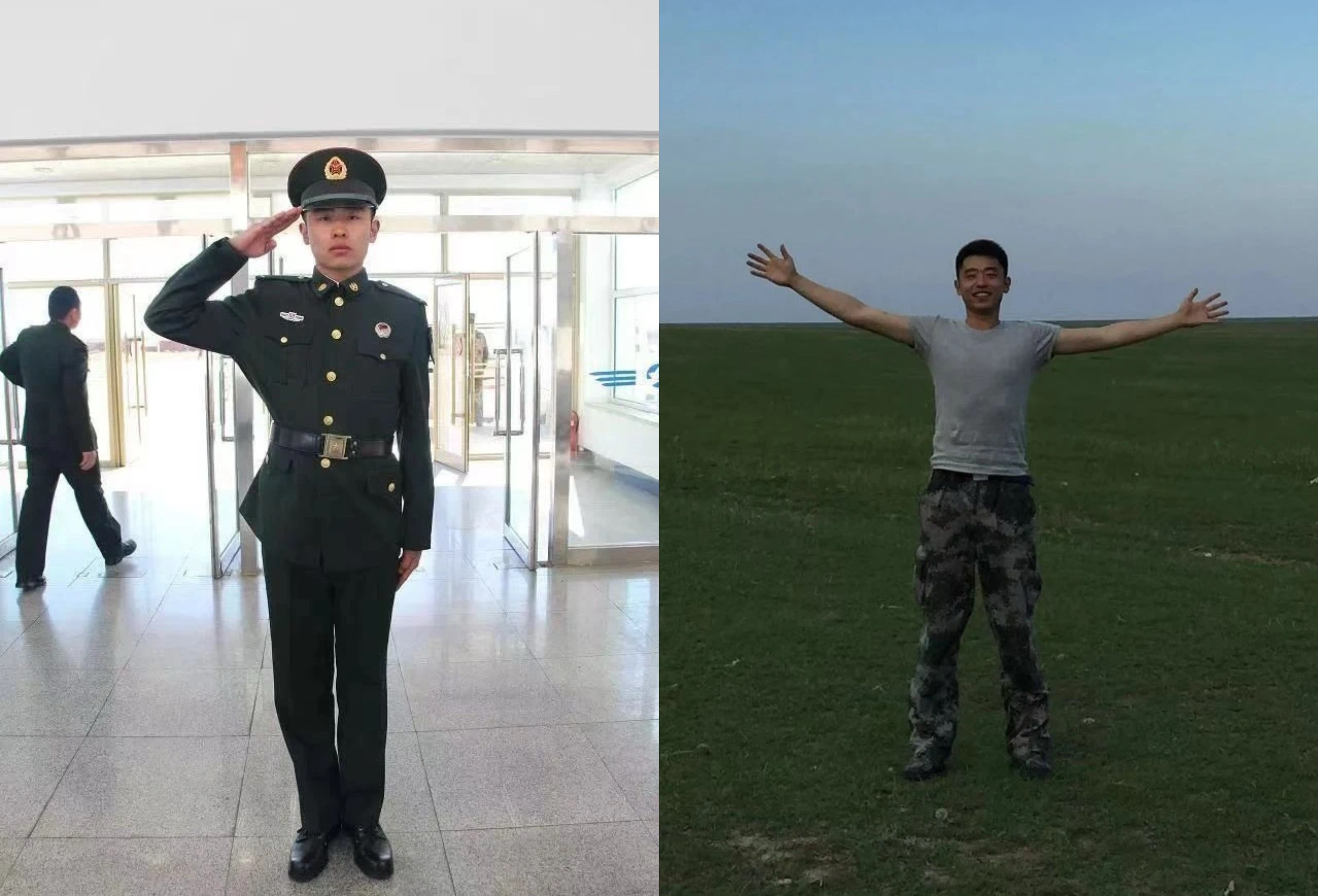

李坤鹏曾在解放军总装备部服役

每日6:00起床,21:00熄灯,时间被训练、学习、勤务精确分割的军营生活和高度的纪律性锻炼了李坤鹏的意志品质,强化了执行力、抗压能力、团队协作力,也促使他完成了从“自我实现”到“集体使命”的价值重塑,为后来的育人工作注入了坚韧底色。

“部队教会我‘带兵就是带心’,这与高校辅导员‘立德树人’的职责高度契合。”通过自身的经历,他认识到“育人先铸魂”的重要性,爱国主义教育、国防教育是学生人格塑造的关键环节。“祖国需要处,就是青年人奔赴的战场。”如今,作为一名高校辅导员,他经常勉励学生,“无论是携笔从戎、执教边疆,还是科研报国,皆为‘国之大者’。”

华东师大学生李思雨从小有个军旅梦,考上华东师大本科之后,18岁的她便果断选择参军入伍。

李思雨参与卫国戍边

在新疆军区某红军师,她从新兵连开始锻炼利落的行事作风,在体能训练中磨砺意志。在部队期间正好遇上军改,她因此参与过突击炮连、指挥连、信息保障队等多岗位的卫国戍边任务,也好几次被选到师部文艺轻骑队做文艺兵,两年的从军生涯丰富且收获满满。在海拔三四千米的班公湖两岸,李思雨因参与师文艺巡演而获得师级嘉奖。

那次巡演结束时,驻地战友们为表达感谢,塞给文艺兵们一些自己画的石头——在西南边陲的荒原上,“石头画”就是士兵们最珍贵的艺术品。李思雨拿到的那块石头,用红色油漆画出了中国地图的形状,上面写着“清澈的爱,只为中国——纪念刚刚在这片高原上为国牺牲的陈祥榕烈士”。“我紧紧抱着那块石头,心里像被什么重重撞了一下。”李思雨说,那一刻,“保家卫国”这四个字不再是口号,它有了滚烫的温度和沉甸甸的分量。

李思雨在高原服役

军旅生涯铸就人生底色,李思雨庆幸自己在最好的年华有机会穿上军装,站上祖国的边防线,挥洒青春热血。“当祖国需要的时候,我相信我们每个人的胸膛里,都跳动着一颗像被高原烈日晒透的石头那样‘滚烫的心’。”

从抗战年代的“一寸山河一寸血”,到新时代的“强国有我”,高校始终是强军兴军的重要阵地。自2003年送出第一个服兵役的大学生以来,华东师大已有380余名大学生参军入伍,在职和离退休教职工中,有400余名退役军人。

致敬最可爱的人!将爱国化作实际行动,在新时代新征程中勇担使命,砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗!

来源|保卫处、党委武装部 通联|高小斐 图|受访者提供 文|符哲琦 编辑|万方圆 编审|郭文君