11月14日,世界中文大会在北京隆重开幕。语合中心集中发布一批推动国际中文教育数智化转型的重要成果。其中,华东师范大学联合研发的“国际中文教育知识图谱”作为核心成果精彩亮相,备受瞩目。

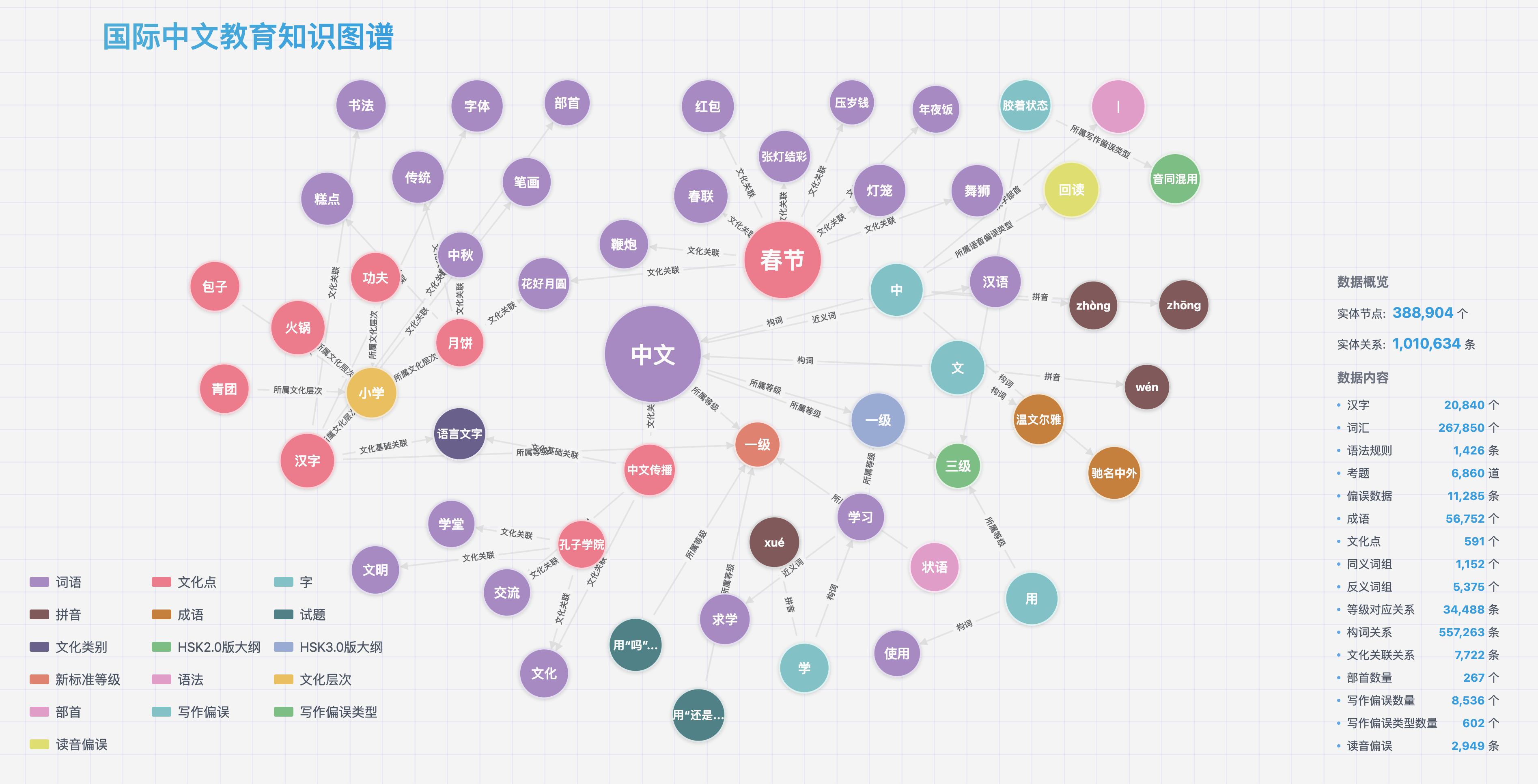

该知识图谱是语合中心围绕国际中文教育标准体系统筹规划,华东师范大学协同攻关打造的首个大规模语义网络。它深度融合《国际中文教育中文水平等级标准》《汉语水平考试HSK大纲》及《HSK3.0考试大纲》的规范要求,整合汉字、词汇、语法、文化知识点等16类实体,构建起覆盖超38万语言节点、100万语义关系的多维知识网络。

“国际中文教育知识图谱” 展示平台

“国际中文教育知识图谱” 是国际中文教育数智化转型的关键成果。语合中心从顶层设计入手,对知识图谱的研发方向与标准契合度等核心环节提供战略指引,组织多次专项研讨实现全过程督导,不断优化实施方案,有力保障研发工作顺利推进。

华东师大国际汉语文化学院和数据科学与工程学院跨学科团队承担具体研发工作,形成 “教育专业支撑+技术创新落地”的高效协同机制。

国际汉语文化学院团队依托自有语料库,以语合中心主导制定的《国际中文教育中文水平等级标准》等规范为核心依据,系统梳理国际中文教育知识,构建以字、词、语法为基础、试题与文化内容为扩展的本体结构,并负责标注数据的最终审查与验证,确保知识体系的教育适用性与准确性。

数据科学与工程学院团队则利用大语言模型从大规模非结构化文本和语料中提取实体、关系及属性,构建“实体–关系–实体”三元组。面对多源异构数据整合这一关键挑战,双方借助大语言模型,结合多特征融合的实体对齐算法,统筹考虑实体的语义、结构及属性特征,从而高效完成实体解析与指代消解任务。

国际中文教育知识图谱

此外,团队融合了多种关系推断技术——涵盖基于逻辑规则的传递性推理与大语言模型驱动的语义推理——有效挖掘与补全实体间潜在的深层关联,显著增强了知识网络的结构完整性与语义深度。在系统构建方面,开展后端存储设计与前端交互界面的开发,全面保障成果的技术先进性与终端易用性。

研发团队构建出含三大主题模块的分层本体结构知识图谱:语言知识层系统梳理汉字、词汇、语法等要素,形成基础知识网络;评估资源层将知识点转化为可量化题目资源,实现“教、学、评”一体化贯通;文化拓展层有机链接语言与文化内容,体现“语言+文化”双轨并进的教学理念。

技术路径上,团队创新采用“技术处理+专家审核”协同构建机制,深度融合大语言模型等人工智能技术,既发挥自然语言处理的高效性,又依托领域专家保障内容精准度,确保成果兼具技术优势与教育价值。

“国际中文教育知识图谱”的成功研发,离不开华东师范大学在国际中文教育领域六十年来的深厚积淀与持续创新。

1965年,华东师范大学成为全国最早培养来华留学生的高校之一。1984年,在全国首批设立对外汉语本科专业。率先设立国际中文教育硕士点、博士点,形成覆盖本-硕-博、贯通学术与专业学位、兼具学历与继续教育、面向母语与海外本土教师的完整人才培养体系。

60年来,培养留学生逾10万名,培训各类师资2万余人次。学校陆续建设国际汉语教师研修基地、全球中文发展研究中心、全球中文教师教育联盟等平台,为阿联酋、比利时、赞比亚等多国教育主管部门提供“汉语纳入国民教育体系”建设方案,成为国际中文教育的人才与学术高地,为知识图谱研发奠定教育理论与实践基础。

核心成员梁远远为参观者讲解

在国际中文智慧教育领域,华东师大前瞻布局,为语合中心推动的数智化转型探索路径、积累经验。建成国内首个“语合智慧教室”,集成大数据、人工智能、虚拟现实等前沿技术搭建创新教学平台;打造国内首例可交互、跨时空的国际中文教育元宇宙平台,实现三维沉浸式教学体验;联合研发“水杉中文”智能国际中文教育创新型平台,深度融合学科优势与数智技术,为学习者构建数据驱动的中文学习环境。

在应用实践层面,学校开创实境直播教学模式,推出“VR智慧学中文”国际中文日系列活动;研发“新中文教学”网站、“国际中文教育计算机自适应考试系统”“汉语中介语追踪语料平台采集系统”“HSK中高级阅读文本难度自动分级平台”等多项创新成果,形成覆盖教学、测评与研究的一体化智慧中文教育体系。

未来,华东师大将继续秉持开放合作原则,携手全球高校、教育机构与技术平台,完善并开放“国际中文教育知识图谱”,构建中外联通、资源共享的数智化发展新生态,深化中外语言文化交流,为促进世界多元文化交融共生贡献智慧与力量。

来源|国际汉语文化学院 编辑|徐心成、隋华颖 编审|郭文君