编者按:有一种怀旧记忆叫儿时,有一段美妙时光叫童年!今天是六一国际儿童节,这不仅是孩子们的节日,也勾起了大朋友们那未泯的童心。为纪念六一儿童节,《东方早报》进行了专题策划,走进九个不同年代、不同职业的人的生活,从40后到80后,有大学教授、文艺评论家,也有普通白领、家庭主妇,听他们讲述那些年自己的童年记忆,分享心中那份永远的纯真。

跟随书香回到半个世纪前

自述者:童世骏

我作为七七级一员走进华东师大校门的时候,20岁还不到,所以告诉别人我那时已有三年农场工作经历时,神态总有得意之嫌。这“讲故事”的资本,来自我在乡下度过的童年,来自让我早两年上学的外公外婆。

外公外婆家在浙江萧山的一个村子,我母亲说起她的故乡时,一点不掩饰她的自豪:“那是一个大村坊!”她用来比较的对象,显然是我父亲的故乡,一个离杭州和萧山县城其实更近的小村子。

外公外婆家住一幢两层楼房,挺大气宽畅的,位置很好,应该算在“村中心”吧,不远处曾有过一个戏台,逢年过节,外婆家该是最佳的看戏位置。楼房的木窗其实很小,但从窗外望出去的世界很大;绝大多数时候,这个世界不是“戏文”演出,而是远处起伏的碧绿山峦。东边那座山我记不得名字了,外婆说翻过去就是绍兴了。

但我印象最深的,是门口不远处的那道小溪。溪水清澈见底,虽然很浅,但流得很急,而且日夜不息,该是由山泉汇聚而成的缘故吧。溪中鹅卵石下面,常躲着些小动物,比如透明的会跳得老高的小虾。外婆和舅母们像其他村民一样,在小溪里淘米洗衣,并不因为上游正有人在做同样的事情,而担心水被弄脏。

我出生的那年,父母正忙于“大跃进”,只好把我送到乡下,请外公外婆照管。我5岁的时候,外公外婆终于找到了可以管束这个调皮外孙的办法:送我进“书房”,让我上学去。因为是一个大村子,所以学校就在村里。按那时的规矩,孩子上学要吃红鸡蛋的,我至今还记得那外壳染红的煮鸡蛋,还记得鸡蛋去壳后吃在嘴里的那种美妙滋味。但煮鸡蛋再好吃,对一个5岁孩子的说服力也不超过一个上午。吃了鸡蛋以后,我跑回家来了。外公外婆没办法,只好在第二年才把我又送进学校。与城里的同龄孩子相比,我依然早了两年上学。

那么多年过去,我对那个乡下小学的印象已经很单薄了。只记得与城里学校的孩子被要求坐正时把手放在背后不同,我们在教室里的正确姿势是双手交叠着放在桌子上。最深刻的印象,是坐在教室里拿到新书的那个时刻。记得书的首页是一幅彩图,是一面鲜艳的五星红旗。我把头埋在书页里用鼻子去闻那书香,那真是名符其实的书香啊,直到今天,拿到新书我还常常会嗅嗅、闻闻,那书香一下子就把我带回半个世纪前去。在人的五官感觉当中,大概除了音乐,唯有书香,才能有如此强烈的对悠远记忆的激活功能。

我的班主任老师是我外公的堂弟,也姓华。华老师班上的孩子大多数也姓华,与他们相比,我虽然在外公外婆那里蛮得宠的,虽然身上穿的都是父母用包裹寄来的城里衣服,而不像有些本村同学在学校里还穿着开裆裤,但是,我毕竟不是华家的人。所以,有一天,我私下叫“外公”的这位华老师来到我外公家来,说:“三哥,好笋出在笆外头了!”意思是我这个“外孙”的成绩,比本村的华姓孩子们都要好不少。我长大后多次去看望华老师,但一直很惭愧,他在“文革”中受到冤屈,“文革”后虽然平反,但工作和生活都远未能补偿,申诉了多年,我这个学生没能帮上忙。那是后话。

一年级读完了,父母把我接回了上海,打算由虽然比我大一岁多但挺像哥哥的哥哥,带着一起上学。工人新村里有一所叫虎林小学的学校,那时刚建成不久。对我这个还讲着一口萧山话的孩子来说,那四层高的楼房,那窗明几净的教室,太有吸引力了。但报名处的老师不顾我父亲再三恳求,坚持说我还不到入学年龄,爱莫能助。后来,我父母从乡下拿来了一封信函,证明我已经在那里读过一年级了,终于说服了那位老师,不仅接受了我的报名,而且干脆让我读二年级,与哥哥同班。

那是1965年秋季,离“文革”爆发不到一年。

(自述者系华东师范大学党委书记、哲学系教授)

让孩子拥有单纯的“六一”

自述者:毛时安

“六一”儿童节,总是在江南即将走进漫长的细雨绵绵的黄梅日子前,快乐地来到孩子们的中间。

用饭锅熨平白衬衣

在我的记忆中,“六一”似乎从来没有下过雨,一片瓦蓝瓦蓝的天空,有轻如棉絮般的白云身姿优雅自由地从我们的头顶飘过。“六一”的前夜,总是我母亲最为忙碌的日子。虽然穷,她会把我们节日里要穿的白衬衫、蓝裤子洗得干干净净,然后用滚热的饭锅把衣服烫得整整齐齐,叠好压在我们睡觉的枕头下。

节日当天,我们脖子上系着红领巾,精神饱满地去上学。小学里一面队旗在蓝天下“哗啦哗啦”地迎风招展。我们最羡慕擎旗的小旗手,一正二副引人注目地站在队列的前头。队号嘹亮,队鼓震天。我们排着整齐的队伍沿着用煤渣铺就的跑道行进,一个班一个班地依次进入操场。

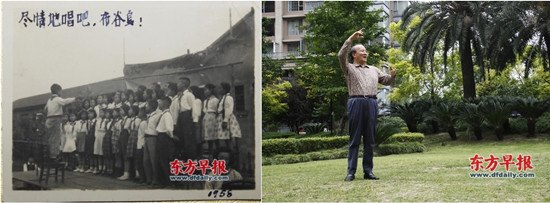

记得有一年“六一”学校举行歌咏比赛,我们放开歌喉,歌唱蓝天下飞过的布谷鸟,歌唱美丽的田野,歌唱我有一双勤劳的手。至今我仍然保存着一张两英寸大小的影像模糊的黑白照片。其中,我站在椅子上指挥全班小朋友大合唱。那时候,物质很贫乏,生活很朴素。我们在泥地踢拳头大的小橡皮球,两个书包一扔就是球门,满头大汗,像天堂里快乐的小鸟。所有的游戏和快乐,都是那么的简陋简单。

女儿的六一集万千宠爱

后来“六一”儿童节降临到了女儿的生活里。独生子女的时代,每家只有一个孩子,我们尽其所能地把女儿打扮得像童话里的小公主,白色的喇叭形纱裙,胸前佩上一枚紫色的“宝石”。给她买各种各样的书,《中国童话》、《世界童话》、《上下五千年》。

女儿从小就怕生,胆小爱哭。我送她到杨浦区少年宫合唱队。练唱时她不识谱,我坐她边上,手指一行一行点着简谱,在她耳边轻轻哼唱。终于,一年级时,她参加全国民族杯小歌手比赛,完全出乎意料,一登台,就那么落落大方。一首《春天在哪里》驱散了剧场下的黑暗,把人们带到了春光明媚的田野里。女儿由此在区里拔得头筹,参加市里的决赛。决赛在南京路西藏路拐角的黄浦区少年宫。我们紧张地呆在外面等待在教室里比赛的女儿。门紧紧关着,隐隐约约飘出一缕歌声。没想到女儿居然过关斩将,获得了民族杯小歌手优秀歌手的称号,成了上海小荧星艺术团的第一批成员。有一年电视新年晚会中,小不点儿的她,居然还和大名鼎鼎的“刘三姐”黄婉秋叫板对唱起来。

“让孩子心灵自由发展”

今天女儿也有了儿子。四岁的宝宝也有了他的“六一”节。最近,他们在上海大剧院举行了他们人生的第一场演出。他们以天真稚嫩的动作和令人难以想象的充满了童心的表演,让巨大的舞台像漫山遍野五月的鲜花,开得那么绚丽纯洁。

有了第二代、第三代,作为老人,我一直在想,我们应该留给孩子们什么?孩子们应该怎样过“六一”?他们成年后应该拥有一份怎样的关于“六一”的记忆?

在当下,这已经成为中国社会的一个普遍而严肃的社会问题。君不见,不少中国孩子的眼睛自小就失去了湖水般清澈的单纯目光。他们伶牙俐齿,鉴貌辨色。甚至小小年纪,眼睛里会不经意地流露出大大超过实际年龄的老谋深算,甚至令人可怕的老奸巨猾。怕孩子在社会上吃亏,父母不但不阻止,还得意洋洋于孩子的早熟。

所以,我一直坚持认为,我们的家庭、学校、社会要不遗余力地呵护孩子们珍贵童年生活的明朗、简单、纯真。就是要敢于拒绝各种巧立名目的早教。心灵的自由发展、人格的健全发育、身体的健康生长,远远超过强制的拔苗助长的知识灌输。我们愿意给孩子更多自由选择的空间,让他在自由选择的过程中确立自信,享受自己存在的快乐和价值。我们不惮“输在起跑线上”!

放过我们的孩子,让他们拥有一份属于自己的关于“六一”的晴朗快乐美好的记忆!这份记忆将成为他们漫长人生中永远温暖的家园。

(自述者系中国文艺评论家协会副主席、华东师范大学中文系78级校友)

《东方早报》 日期:2014年6月1日 版次:A07

链接:http://epaper.dfdaily.com/dfzb/html/2014-06/01/content_894316.htm

文字|早报记者 韩晓蓉 储静伟 图片|早报见习记者 李坤 编辑|董盈盈