在越来越多的年轻人对键盘的熟悉程度远远超过纸与笔的当下,写书法、读古书、沉浸于墨香,和志同道合者一起修习,这种诗情画意的场面,因为稀缺而尤显珍贵。

在大学校园,摆下几张安静的书桌,邀一批蕴藏古意文心的年轻人一起修习书法。四年前,怀着这个梦想,张索放弃了在浙江一所高校的教职和相对体面的生活,只身来到上海,受聘于华东师范大学艺术研究所,创立书法专业。

大学里,铁打的营盘流水的兵,新来一名教员,从来不是新鲜事。而今,很多人开始注意到张索,是因为在短短几年间,书法专业出现的新气象——书法专业学生走得最晚,他们练字经常忘了时间。

从入学开始,总觉得时间不够用——这是书法专业学生的普遍感受。他们不仅“作业”不少。有些作业很独特。比如,张索要求学生,“人人都要写日记。谁不写日记,就别找我来签字,任何字我都不签。”张索和学生的约法三章,坚持几年下来,书法专业自成一套规矩:每人每天都用毛笔字写日记。

书法专业学生里,“获奖大户”不少。目前,该专业学生已有多人先后在全国新人新作展、全国二届行书展、西泠印社全国篆刻评展、全国书法百强榜等高级别的专业赛事中获奖,成绩斐然。

今年3月4日,从事书法教育30年有余的张索,获得了上海市书法家协会颁发的“书法教育奖”,这是今年该协会唯一一个颁发给业界教育工作者的奖项。

为书法梦而创业

告别家乡来上海任教,对张索来说,四年前受聘华东师大艺术研究所,现出任美术学院中国画与书法系副主任,是他整个教师生涯中的又一次“创业”。

书写这件事,在张索心中有千斤重。这不仅是他的个人爱好,是他从事的职业,也是志向所专业。

上世纪80年代,大学毕业后的张索在温州罗浮中学当过3年老师,教书法兴趣小组的学生写字。为了鼓励学生,他在学校里组织写字比赛。谁也没想到,区区一个中学的校级比赛,竟捕获了几位好苗子,学生里走出了钢笔书法作品全国比赛一等奖得主。

1986年,张索调任温州师范学院担任师范技能公共艺术教师,开始了在大学普及书法公共教育的尝试。

“我喜欢当老师,考大学时填专业志愿,所有志愿都填了师范。”除了教师情结,张索还有书法情结。1975年起,他就跟随林剑丹老师学书法,受到方介堪前辈的亲炙,后又得到张如元、韩天衡等老师的指导。在专业领域博采众长的同时,张索对教书育人也有了更多的思考。

培养优秀书法家

张索的学生里,有人获其指导,如今已经成长为书法家,走上职业道路;也有的学生零起点跟他学写字、学篆刻,坚持十年有余,如今也将书写做出个人修心养性的爱好。

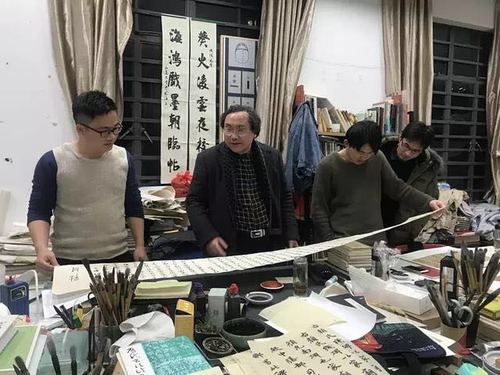

“最难得的是大家志同道合,为了书写走到一起。”在张索看来,这有点类似于传统的私塾,集文化传递、人才培养、知识传授于一体。沉浸于耕读文化之中,通过书写,更多的人可以借此触及传统文化的脉搏,成为传统文化在当代的继承者和传承人。

张索有一张基本的时间表:每天早上九点多到办公室,晚上十点半离开。在学校的一整天里,他早上、下午、晚上——一日三次,都要到书法专业教室转悠,检查学生的学习进展,和学生交流。

不少学生告诉记者,张索不仅在书法、篆刻专业上有所建树,更让学生们感动的,是张索身上满满的正能量。“从没听过张老师抱怨。他最擅长的,就是给我们打鸡血。”有学生如是说。

“年轻人需要鸡血。不同的人,要给他们打不同的鸡血,这也叫因材施教。”在张索看来、教育必须激发学生对于专业的兴趣,鼓励他们执着于此,为此拼搏。“每个学生天赋秉异不同,但人人都是千里马,具有无穷的潜力。而老师必须成为伯乐,为他们提供成才的条件。”

提供优质教学资源

为了实现理想中的书法教育,为每名在读研究生提供优质的教学资源,张索经常自掏腰包贴钱办教育。

他主张,书法专业的学生不仅要注重技法练习,还要在文字学、金石学等方面有所造诣。

为此,除了鼓励学生充分利用华东师大丰厚的人文学科资源外,张索还请来校外的各路名家,和学生面对面交流。迄今,篆刻家韩天衡、书法家陈忠康、浙江大学教授曹锦炎等,都在张索的邀请下走进书法专业开课。

“集中优质的教育资源,培养好学生。”张索说,每天最欣慰的事情莫过于看到学生身上的进步。“只要立志高远,并肯为此付出、拼搏,学生们一定会有所成就。”

让张索倍感欣慰的是,在上海第九届书法篆刻展中,他的学生中有一人获得最高奖,十二人参展,被外界称为“华东师大书法天团”。

阅读原文

来源|温州人物

编辑|吴潇岚