中国科学院院士、华东师范大学信息科学技术学院长褚君浩的父亲褚绍唐是著名地理教育家、历史地理学家、我国地理教育研究开拓者和学科发展奠基人。褚绍唐是新中国第一部《中小学地理学教学大纲》制定者之一,曾担任上海市地理教材主编、《辞海》中国地理部分主编。在回忆父亲褚绍唐时,褚君浩院士告诉记者,父亲言传身教,始终都要求子女做个好人,做个有出息的人,做个有知识有智慧的人。

褚君浩兄弟姐妹三人,姐姐读中学时直升中国人民大学哲学系,哥哥褚君达学的是水文专业,现在是河海大学环境学院教授、博导。褚君浩读书时喜欢物理,后来到德国留学,以其卓越的学术成就成为中科院院士。褚君浩表示,父亲的言传身教不仅让子女三人倾心做学问追求好人品,还将家风传承给后代,让后代从家风传承中受益终身。

家规最严是人品

褚君浩的家是典型的书香门第。褚君浩至今还记得父亲给他讲过家谱,其中第12代是褚遂良。后来褚氏前辈有一支迁往宜兴,祠堂的对联上写的是:“晋室封后裔,唐朝学士家。”“唐朝学士”即指褚遂良。到父亲这辈,已是第58代。

正是因为这样的渊源,褚绍唐对待子女温厚之余,对人品要求却很严格。家规中褚君浩印象最深的一条就是:不允许把外面的东西拿回家,即使捡到了东西,也要哪里捡到的放回到哪里。

在褚君浩成长的过程中,父亲褚绍唐只打过他一次。那是他放学后与同学去玩论输赢的香烟纸牌,一时入迷,很晚没有回家。父母担心他出事,到处找。当他回来后,父亲生气地给他“吃了一个毛栗子”。

在褚君浩的印象中,父亲褚绍唐一直保持粗茶淡饭的习惯,从不浪费,但对于别人却乐善好施。他宁可自己吃苦也要资助亲戚,也鼓励子女帮助别人。

褚君浩还记得读小学时,他经常负责帮家人到中灶饭厅买馒头。有一个同学因为饭量大在家里吃不饱,褚君浩便常把自己家的馒头票给他。因为没有跟父母商量,褚君浩一度很忐忑不安,生怕父母会责怪自己。没想到的是,父母得知这件事以后,并没有责怪他。

“别人有困难时父亲主动施予援手,自己做事又总是怕给别人添麻烦,”还有一件事令褚君浩印象很深:有一次他打碎了牛奶瓶,将那些破碎的玻璃扔到了畚箕中,正好被父亲褚绍唐看见。褚绍唐批评他做得不对,然后和他一起把玻璃碎片一片片地捡起来,并告诉他,这些垃圾有时会倒在田里当肥料,如果不把玻璃碎片捡出来,会刺破农民的脚。

即使是自己的学生,褚绍唐也不愿给他们添麻烦。上世纪八十年代,褚绍唐一个在美国的学生来看他。那时在国内不容易买到彩电,褚君浩便想托父亲的这个学生从美国代购一台彩电带回来。褚绍唐知道后,责备他不应该这样,要他马上给这个学生发电报,让他“不要买”。

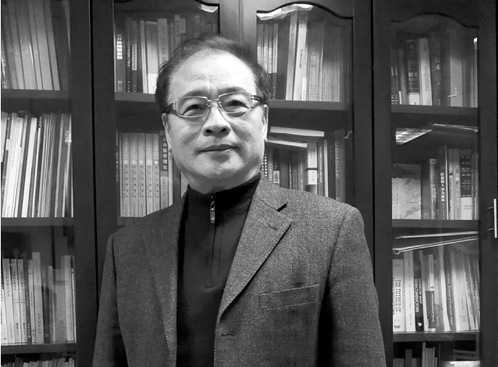

褚君浩在褚绍唐先生诞辰105周年纪念会上致谢

一生最重是学问

褚君浩是褚绍唐的小儿子。在他的印象中,父亲总是在不停伏案读写,或是在家中与学生们讨论地理教研。在这个过程中,他知道了父亲在国家地理研究上的许多第一次:其名著《新中国地理》被译成俄文、日文出版,而《上海历史地理》则是首部上海本土历史地专著,他创办的《地理教学丛刊》是新中国首本地理教学类丛刊,他还是全国第一个地理教育硕士生导师。

对于子女的学习,褚绍唐习惯给予潜移默化的影响。褚君浩还记得小时候父亲带他仰望天上的月亮,介绍星星、月亮和太阳,讲解日食和月食现象。有时父亲也出一些题目启发思维,如有三个容量不同的油瓶和一定量的油,如何通过有限次地倒来倒去,把油分成几份。有时父亲还会介绍一些地质天文气象的知识,如板块学说等。

在这样的氛围中,褚君浩兄弟姐妹三人读书都勤奋刻苦。对于子女的学习,褚绍唐再忙,总忘不了要叮嘱“好好念书”。有时,褚绍唐还抽出时间给子女的学习提供帮助。

褚君浩的哥哥褚君达学的是水文,与父亲褚绍唐研究的地理专业相近,算是子承父业。褚君浩经常听见父亲和哥哥一起讨论河流泥沙、水文和环境问题。在褚绍唐晚年,褚君浩有一次还听见父亲与哥哥通电话时在讨论郑州市规划建设一个城市湖泊的位置问题。

褚君浩读中学时对物理感兴趣,父亲也顺其自然,没有强求他学地理。对于褚君浩的物理学习,父亲不能直接进行学业上的指导,但仍然鼓励他认真做学问。在高中时,褚君浩写了一篇《关于相对要绝对时空观的探讨》的学习札记,有两万字,需要装订。他至今还清楚地记得父亲帮他用针和线装订这篇学习札记的情形。在装订的过程中,订书的针尖刺痛了父亲的手掌。

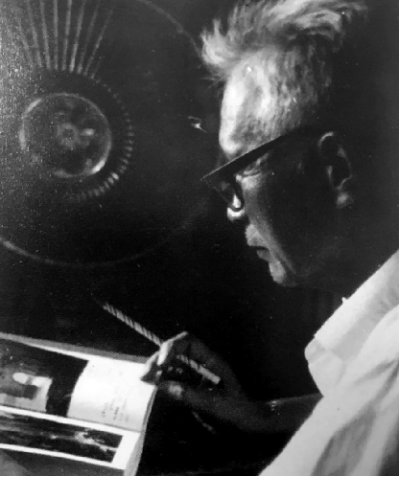

褚绍唐在工作中

“世界最好的地方是祖国”

在褚君浩的儿时记忆里,父亲褚绍唐经常给他讲中华民族传统历史故事,如二十四孝等,也会给他讲一些名人典故,比如明朝东林党领袖顾宪成所撰的对联:“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”。

在褚君浩的眼中,父亲褚绍唐是许多老一代中国知识分子的典型代表,“他们有一个共同的特征,那就是‘爱国家,爱科学,爱事业’”。

褚绍唐对子女的言教不多,但有一句话褚君浩至今记得:“你不要做池塘最表面的浮萍,那么轻薄浮浅曰你要做池塘底下的黑鱼,扎扎实实,又大又壮。”

褚绍唐在主编《地理教学丛刊》时,有一次一个东北的教师投稿寄来一篇文章,同时还寄来几根人参。对此,褚绍唐非常生气,毫不犹豫地将人参退给了这位教师。他对褚君浩说:“这个教师的文章一定不怎么样,不然,为什么要寄人参给我呢?”

和许多老一辈知识分子一样,褚绍唐对祖国有一种深深的热爱。在他的《屺叟随咏集》里,有诸如《黄山行》《怀念周总理》《悼念毛主席》《地理工作五十年咏怀》许多篇章,抒发的都是一个老知识分子对国家对事业的热爱。

对子女,褚绍唐也希望他们能做到“家事国事天下事事事关心”。上世纪八十年代,褚君浩在德国留学两年零四个月。在听说他要比原计划延长留学时间时,褚绍唐给他写信鼓励他安心研究的同时,也时时提醒他回国报效祖国。母亲则在信上加写一句:“世界上最好的地方是祖国,祖国最美好的地方是华东师范大学,华东师范大学最好的地方是家。”

相关链接 去世当天仍在做研究

褚绍唐以自己对学问的执著追求影响着子女。他参与制定了中华人民共和国第一个《中小学地理教学大纲》。1951年起,他相继出版了《新中国地理》中文、俄文、日文版。20世纪80年代初,他著作完成了《地理教学法》一书。1988年至2001年,他任上海市中小学课程改革委员会地理教材主编,为地理教材的革新发挥了重要作用。

褚君浩记得小时候家里书架上的杂志上有父亲写的论文,主要是关于地理教学、地理考察、区域地理学、地图学方面的。

褚绍唐一生除长期从事地理教育教学与研究工作以外,还在上海历史地理和野徐霞客学冶两大领域从事研究。著有《徐霞客游记》整理本、《徐霞客旅行路线考察图集》《徐霞客游记选著》《上海历史地理》等。

在93岁那年,褚绍唐还编辑出版了《吴俊林学长怀念集》,完成了《孔子年谱研究》,整理了自己从1960年到2003年间所写的诗文,汇集成《屺叟随咏集》。

在他去世的那一天,褚绍唐还用了整整一个上午的时间,用放大镜一字一句地研读《徐霞客研究古今集成》,伏案书写勘误表。因为这本书请他做顾问,他便要认真地履行顾问的职责。

记者|胡思华

来源|东方教育时报

编辑|吴潇岚