美术教育作为高校美术院校一个重要专业,培养了诸多不同层次的美术教师与美术专业人才。然而,多年的问题主要还是在人才培养过程中对于实践与理论两者之间的理解与处置,其次,高校美术教师的综合能力与职业素养也起到了关键作用。

绿螺 布上油画 90×100cm 王远

高校美术教育的教师主要由实践类与理论类组成。通常实践类的教师注重技能创作,理论类的教师注重论文项目,两者关系基本各自为政。这一现状已常态化的存在于高校美术专业院校之中。我们可以从学生毕业创作与毕业论文答辩中知晓这一现状的后果——实践类的学生能实践但不能理论;理论类的学生能理论却不能实践。

天花 布上油画 100×100cm 王远

高校美术教师中分别从事实践与理论的两类人中都具有各自的研究方向,通常所研究的方向具有一定的排他性,比如,从事具象实践创作的对抽象实践创作比较排斥;从事传统理论研究的对当代理论研究不屑一顾。反之也是如此。

我们可以从上述现象获得另一个糟糕的现象,一个导师(实践类或理论类)的研究方向可以影响诸多学生的实践创作或理论研究,同时,学生或都离不开导师的研究套路,甚至可能出现千篇一律的现象发生。

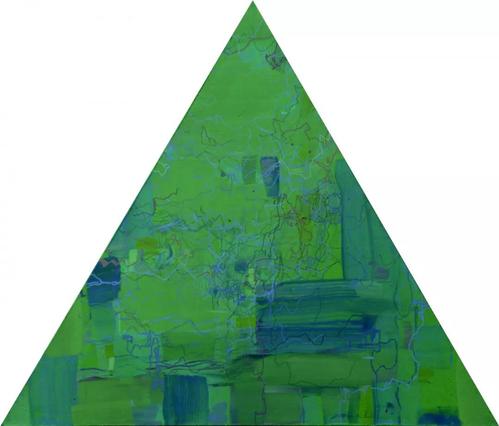

万牲园 布上油画 等边三角形 边长90×90cm 王远

万牲园 布上油画 等边三角形 边长90×90cm 王远

通常独立的艺术家或理论家可以彰显个人的风格或理念,但是,作为一名大学教师不应该用单一的方向去规定众多学生的发展道路。大学教师需要具备综合的实践能力与理论素养,如此才能具备引导不同学生适合其不同发展方向的能力。单一化或狭隘地让学生从事导师所偏爱的研究方向,应该是当前高校美术人才培养中功利且快餐式的惰性表现。

我想,个人爱好不应该影响诸多个性迥异的学生发展,即使是具备一定的所谓学术权威者。在我的教学过程中,实践活动与理论探讨是并进的,对于视觉艺术历史的阅读也是必不可少的,或许还需对各个时代的美术状况如数家珍。在历史的基础之上去发现个人的研究发展兴趣与方向,或许是一个比较理性的方法与选择。

万牲园 板上油画 不规则形 宽154cm 高86cm 王远

导师作为个体在教学中的能力各有差异,如何避免这个差异性所带来的弊端?另一可行办法是从教学的结构中生发作用,那么我们就需要在培养方案与课程设置上加以宏观调整。然而这个调整不仅需要在一定范围内达成共识,更需要达成共识的有识之士具备相当的智慧与卓越能力以及职业素养与操守。

万物园 纸上综合材料 不规则形 22×18cm 王远

我个人的创作是以非具象的形式展开,外延呈三角形的架构,内部营造以中国传统18描的勾勒方式为特征,作品以较亮丽的色彩与忽隐忽现的山水、植物、花鸟等事物为基础。由于层层叠加覆盖,造成开始描绘的具体事物变得越来越模糊,以至于难以辨识......可以肯定的是,我个人的作品视觉语言形成与我早年学过国画、书法、水彩、装饰画、连环画、油画甚至还学了三年的设计有关;当然,我也喜欢跨学科阅读与写作。如今,成为一名大学教师已近30年,所幸的是我教的学生包括本科与研究生在内不下百余位,然而,他们的创作至今没有一位与我相像的。或许,这个事例不具有典型性,但是,这个结果确实与我学得比较杂有关。我所理解的“学术”,是学识与技术的相结合,只有当“学”与“术”很好的接洽融合,艺术的实践作用才能产生价值意义,所谓“学术”之道。

古漪园 布上油画 100×90cm 王远

尼娜来自智利圣地亚哥,是笔者今年毕业的硕士研究生,她甫一就对弗洛伊德的理论感兴趣,以及对个体的私密性,如关于“家”的这一主题描述热情有加。同时,我们在创作上也探讨了俄国早期在形式主义发展过程中对于“陌生感”的理解。当然,我们最终还是回到了个人作品与历史的差异性问题上。显然,她最后的毕业创作呈现出可辨识的,相关以“家”为中心的私密性虚幻内容,具有视觉上不同于以往的表现力。

Reverie 集合材料 26×30cm 尼娜

Hoy es Ayer 集合材料 79×90cm 尼娜

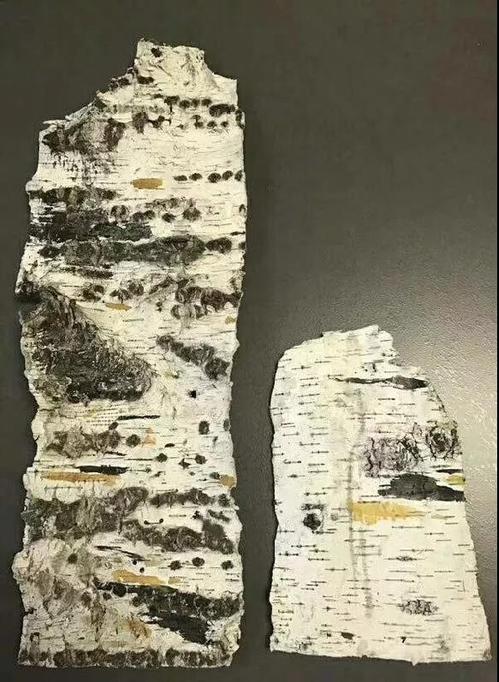

郭姗姗来自中国河南,她是麾下在读研三硕士生,起初她对传统油画的再现性有一定研究,近年的创作在原有的基础上对油画的肌理感与综合材料的运用发生兴趣。可以看到她的最新作品的视角与材料的质感越来越丰富,所选用的材料大多属于自然生态材料,如大漆、沙子、树皮、铁锈等,当然我们在看到她利用丰富的材料背后,对这些材料的解构与表现。

野望 综合材料 80 x 50cm 郭姗姗

山水间 布上综合材料 38×20cm 郭姗姗

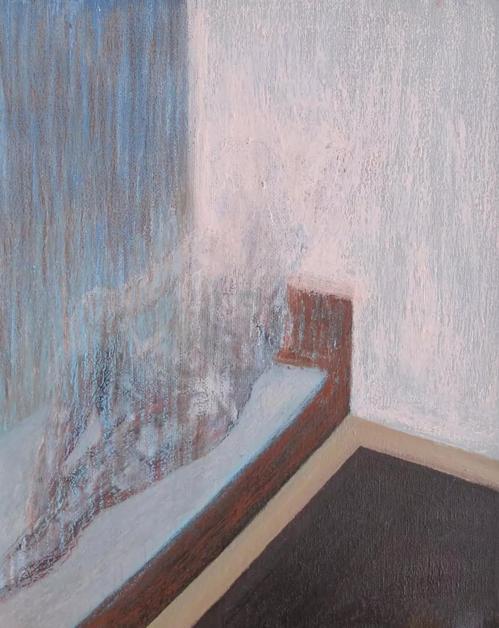

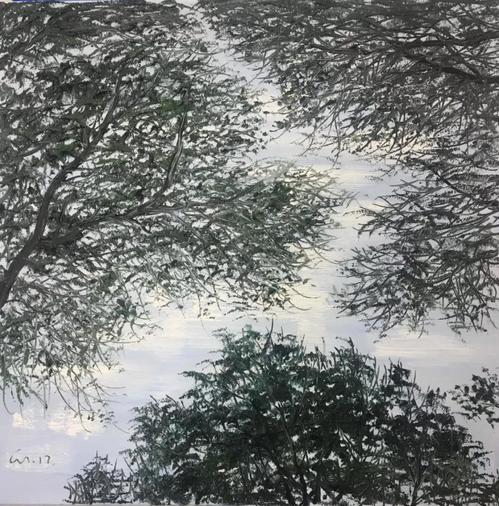

崔灏来自于中国山东,他是我的博士生,对于油画而言,崔灏显示了一贯对色彩的不敏感性,然而我们可以看到他看世界的视角与描述物体的笔触敏感度是强于任何其它方面的,从而也产生了一些异样的视觉感受。正如他对作品的表述:人或有两种状态——低头走路,抬头看天。走路的时候两边的景物是一瞬而过的,驻足仰望的时候,往往景物的诸多细节已融化在了一幅以天空为背景的深邃画面中,透过临窗去追寻最远方,这样的视角引人叹息,抚人安宁。

仰望-3 布上油画 50×50cm 崔灏

仰望-黑白3 布上油画 60×80cm 崔灏

陈楠(来自福建)她有意识的放弃原有绘画对于事物的客观实体的模仿与观察,转入自然与社会中去寻找新的支撑。基于对感知心理学(如:格式塔)所产生的兴趣,将感知作为一项解读技能来发展个人创作的可能性。尤其是对于材料的视觉感知和想象,积累对材料的认识以及可能性的想象;其次,将感知转化为一种对于绘画的平面线条、造型和质感的内在句法与解读,寻找到恰当的手段,将自己对材料的感知转化对作品整体氛围的一种作品“场”的构建。

漠上微光 综合材料 50×80cm 陈楠

山·水 综合材料 40×40cm 陈楠

刘杨(来自山东)他的创作大多数是以具象的形式展开,同时根据油画材料特性,来表现自己对油画语言的理解。在他的作品《窗边》中,枯萎衰败的几颗石榴和破旧而又宁静窗户是画面的主体,但笔触和画面机理却十分丰富,他希望在自己的画面中表现出一种安静而又躁动的情绪,或许这与他怀旧和冲动的心境有关。当然他也有少数几幅非具象作品,《旧墙》就是其中之一,在作品中运用了许多综合材料,如立德粉、丙烯、毛边纸等,希望表现出画面不同材质的机理,同时运用了大量的色彩来丰富画面情绪,最后加以灰色覆盖,意示一面灰色的旧墙下,曾有过五彩斑斓的过去。我们不难发现,刘杨的作品中一直在试图让自己的情绪和文化相碰撞,这其实也是他在作品中表达自己内心世界的一种另类方式。

旧墙 综合材料 60×128cm 刘杨

窗边 布面油画 40×60cm 刘杨

牟涛(来自黑龙江)他作品中女性裸体的曲线美,从整体的大色块入手,松紧的曲线条和厚薄的肌理大色块。注重色调,基调,整体的和谐性,画的分割的黑白灰关系的贴切感。拼贴的位置是最值得考量的,拼贴的感觉也要尤为贴切。在控制大画面的同时,无疑会体现女性身体,头颅的神情表达在任何情况下真实感,对生活的诉求和对生命的呐喊。

裸one 布面油画 200×150cm 牟涛

裸two 布面油画 80×60cm 牟涛

王素敏(来自浙江)《少女》这幅作品是她近期创作的,来源于路过的一家店铺里放映的影视画面,相邻的红色极为特别,并作为了主色调。作者选取了网络上的一女孩头像,可爱略显羞涩,她截取了一部分,进行电脑的再创作,画面已然变得不再具象。画面的底纹铺了一个墨绿的倾向色,与现在的大面积玫红粉色形成了一定的对比,为此利用了厚涂表面色与刮出底色的方式,加之笔触的流动,更加突出画面的层次感。一抹羞涩的腮红色,是画面表达的最可爱的地方。”城市处在快速的节奏里,人们无法被迫停下。当我们等候地铁时,快速的列车中,人们竟相对静止了,与快速的车辆仿佛形成了独特的反差。《急促》描绘的是快速行驶中,摁下暂停键的画面,在画面中虚化了人物的立体感,让其融入环境,仿佛通过窗户后,暖色中包含着一种陌生与冷漠。

急促 布面油画 40×50cm 王素敏

少女 布面油画 40×50cm 王素敏

姚添玙(来自上海)在色彩上较多运用了灰色系,在灰色这种无聊的色彩中加入其它有明确色相的颜色,给这个没有个性的色彩赋予浑浊的混沌的情感,明度相似的灰色色块组合在画面中,画面的可塑性更强了,不同的画面中的表达效果都不尽相同,例如在《西辞》这幅画的画面中,整体运用绿灰色来表达飘渺的意境,加以跳跃的蓝色小色块来表现忧郁的情感,在《逍遥游》这幅作品中,整体画面使用了阴冷的蓝色系,用两个大色块的微弱冲击来增强画面的表现力;画面的构图和形式在创作的时候趋向于变化,时而轻松跳跃,时而稳重笨拙。

西辞 综合材料 20×80cm 姚添玙

逍遥游 综合材料 50×60cm 姚添玙

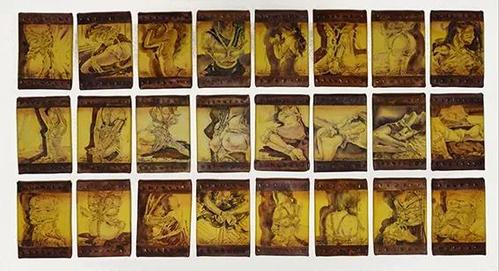

赵晋冀(来自河北)表现女性人体之美的欲望就是在这个阶段最真实的自我意识之一,《胶片》这件作品选取的主题是各种不同姿态的绳缚女人体,加之模仿胶片的表现形式来体现这种自我意识在人生轨迹上留下的印记。在材料方面没有采取传统的纸上直接绘画,而是将纸采用类似油画绷布的形式裱在木板上以追求一种特殊的效果以及形式感。《对方请求添加你为好友》在形式上是《胶片》的延续,把水彩纸裱在中空的画框上,使水彩纸也有了“弹性”,进一步对水彩创作进行试验,描绘的是在生活中认识的“网友们”,并从波普艺术中找到了一些表现手法。在这组作品中加了一面与画作大小相同的镜子来与观众产生互动,并且增加了这件作品的趣味性。

胶片 纸本水彩 10×7cm(24件)赵晋冀

对方请求添加你为好友 布面油画 30×30cm(30件)赵晋冀

赵琳(来自山西)对事物形体刻画有一定的研究,近年的创作开始注重物体的变形和画面的整体感受,对画面的运动感产生了浓厚的兴趣。可以看到她的作品试图从各种体块和线条来表现画面的运动趋势。色彩也是她画面重要的一部分,随着运动的节奏或明朗或婉约。我们从她的作品中可以看到她对画面点线面的认识,对这些画面元素的组合和运用。

浮 综合材料 60×80cm 赵琳

上 漆画 50×50cm 赵琳

阅读原文

作者|王远(我校美术学院教授,博士生导师)

来源|大视觉

编辑|吴潇岚