江南之于华夏,甫一或曰吴越。历史上的吴越,美丽富庶,文化繁盛,数千载岁月,风景旧曾谙。

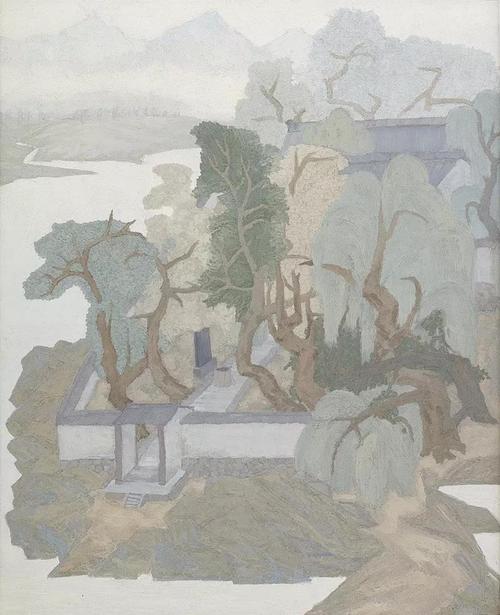

肖谷 《古木草堂》 油画 2014

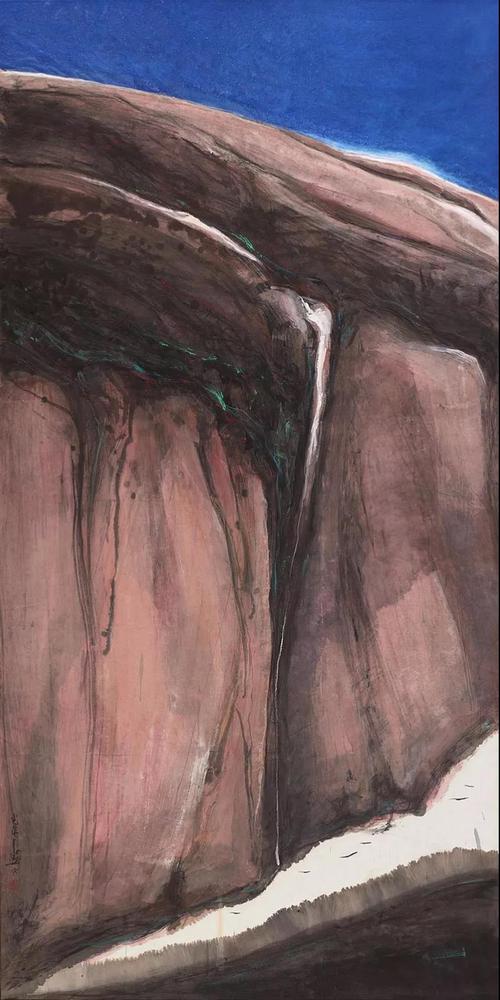

汪东东 《山阶》 布面油画 2018

曾经的上海作为吴越之域,自19世纪中叶开埠以来,在延续了江南既有特质的同时,与世界展开了文化、经济等交融……演绎出了数不尽的风流,尽显中华近现代发展的“魔都”之派。

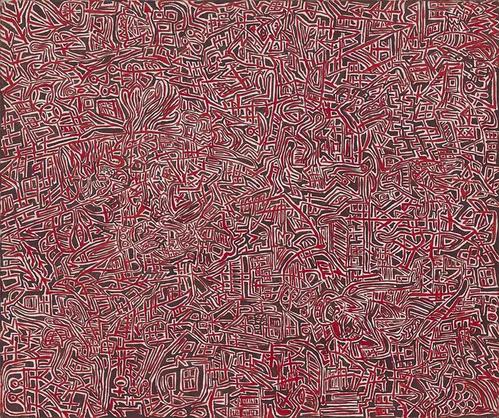

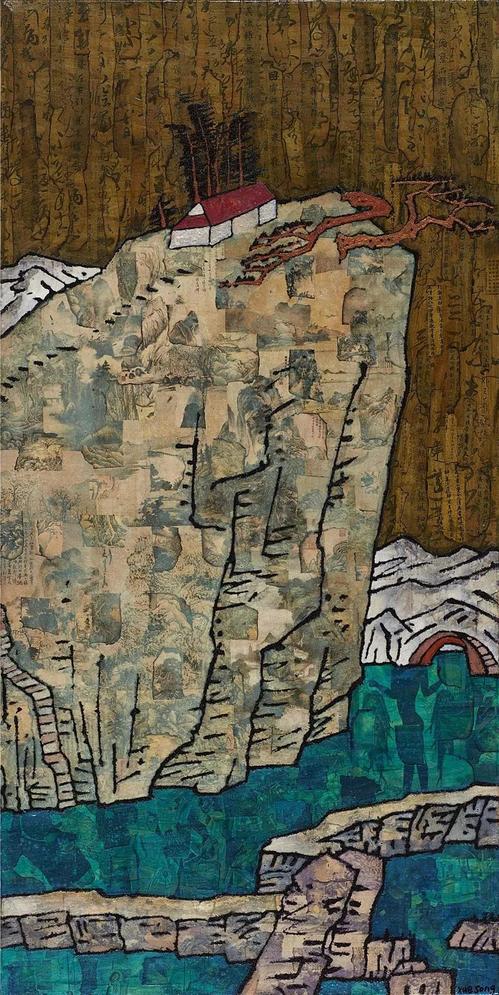

冯骁鸣 《城堡》 布面丙烯油彩 2014

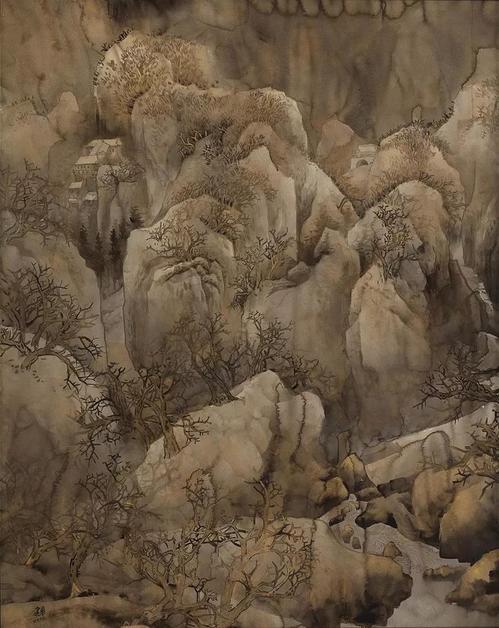

杨建勇 《雪山萧寺》 纸本材料 2018

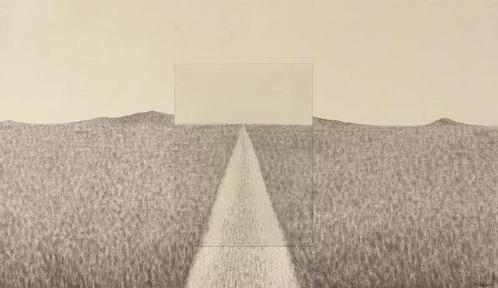

何曦 《前方的后方》 纸本水墨 2016

中国“抽象”艺术作为上海与世界文化交融的先驱“衍生物”——同样影响了当代中国艺术。可以说这个“衍生物”肇始于20世纪70年代末,兴起于21世纪初,恒定延续至今。2018年上海在本地以及其它省市举办了多场以“抽象”为主题的专题展览与研讨活动,也引起了更广泛地域的效仿与关注。

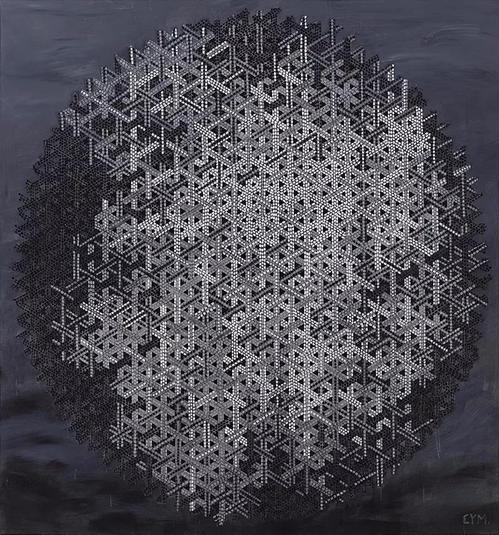

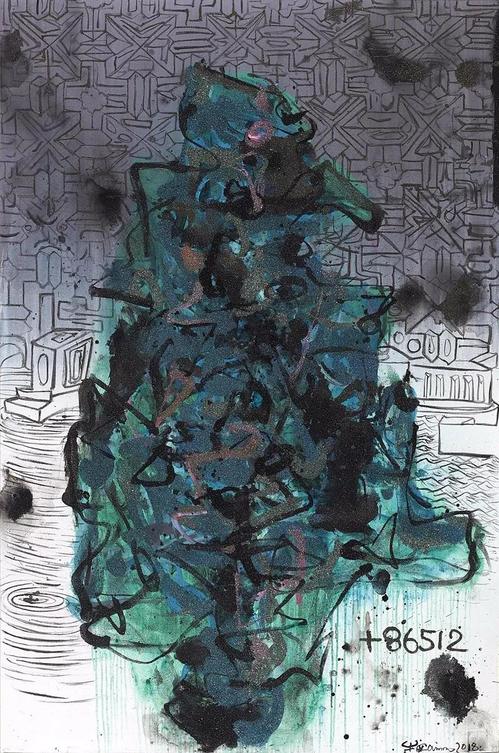

陈耀明 《明心见性》 丙烯、油画颜料,帆布条 2016

胡伟达 《紫音》 布面油画 2017

王建国 《影》系列一 紫檀粉、楠木、宣纸 2018

自西方工业革命后产生了有异于“具象”艺术的“抽象”艺术,至今已走过百年历程。中国改革开放之后,当代艺术发展中的“非具象”艺术依然沿用着西方历史意义上的“抽象艺术”。显然我们无法回避一个重要问题,“抽象艺术”的概念是否真正能够涵盖我们今天的所谓“抽象”艺术作品?“抽象”艺术是否还在发展?它的概念边界为何?

伊灵 《新女性系列》 布上丙烯 2005

李超 《半山云影前山雨》 纸本水墨 2017

“意象江南”展览从另一个侧面——希冀通过本次受邀参展的70余位艺术家的作品在苏州美术馆的展出,来回答“抽象艺术”的边界正在发生变化。从价值理性而言,借助抽象内涵导向,可以转换其现实的人文关照——或许人们可以通过对“抽象”艺术的理解,摆脱对具体事物的缠绕,获得抽象精神性的慰藉,以及对生命意义的普世。从工具理性而言,“抽象”艺术的作品形态已经无法用传统意义上的简洁、概括、降低复杂度、抽离具体事物等范式来定义“抽象艺术”的“边界”。

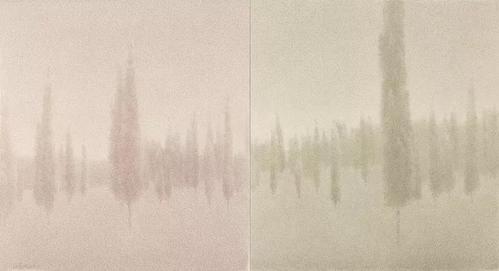

单维军 《素林》 纸本水墨 2018

蔡广斌 《中国山(源于敦煌428窟、窟顶北坡东壁环山)016禅修.201.6903》 水墨宣纸矿物质颜色 2018

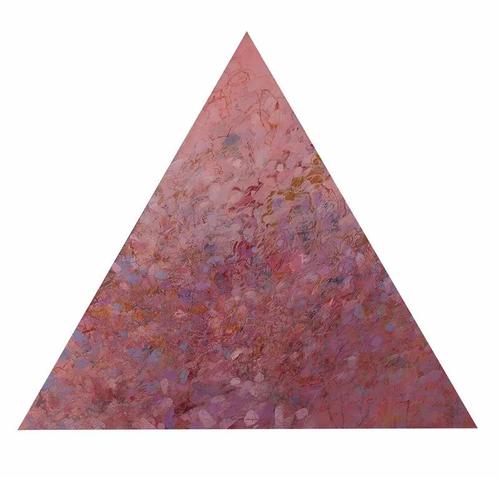

黄渊青 《无题2014-2018》 油画 2018

我想,“抽象艺术”的概念或“边界”有必要随着时代的更替而拓展之。任何时代的文化都在继承前人的基础之上产生出有别于过去并且代表着适逢其时的意义世界。倘若我们今天创作的艺术作品从现象至本质确实与过去有着显著之差异,然而我们却依然沿用着一个百年前的恒定概念——“抽象艺术”去表述。显然,我们的主体作用由于简单地理解与沿用将会被低估,甚至导致价值被覆盖。

江南自古风流,意象引领清华,衷心祝“意象江南——庆祝新中国成立70周年艺术大展”圆满成功!

2019年2月于上海

司马青 《小城之春》 纸本(色粉和炭笔) 2007

沈也

《在你意识开始的时候已结束》

立体装置 2018

吴晨荣

《气韵场系列 —绿山溪水春声漫》

综合材料

2007

蔡小松 《吉光》 纸本水墨 2018

何伟 《寞》 油画 2018

王远 《万山红》 布上油画 2001

李磊 《大浪朝天2》 布上丙烯 2018

牛安 《青绿石在-1801FF》 综合材料 2018

阅读原文

作者|王远

来源|苏州公共文化中心

编辑|吴潇岚