北京时间10月15日23时,华东师范大学翁杰敏教授团队与中国科学院生物化学与细胞生物学研究所陈德桂研究员团队合作,在国际顶级期刊《自然》上发表题为 “A conserved H3K14ub-driven H3K9me3 for chromatin compartmentalization” 的研究成果,首次揭示了一种在哺乳动物细胞中控制染色质分区以及近着丝粒异染色质形成、维持和稳态遗传的新机制。

· 染色质也有“记忆”,如何传承?

华东师范大学生命科学学院、上海市调控生物学重点实验室翁杰敏教授

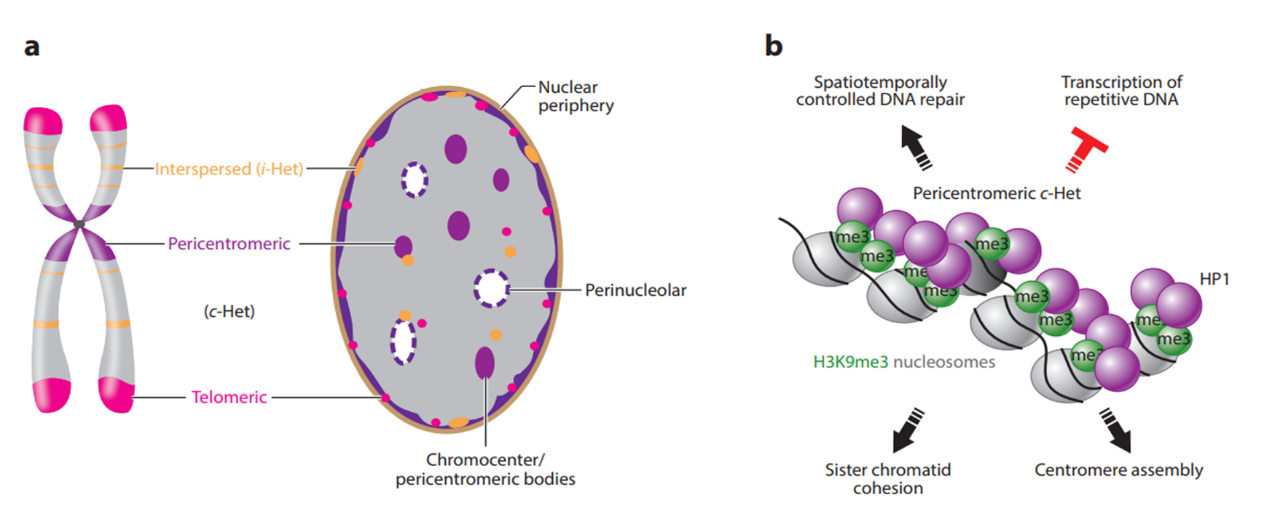

真核生物的基因组由高度浓缩的异染色质和结构松散的常染色质组成。其中,近着丝粒异染色质作为染色质三维结构的重要组成部分,在着丝粒形成、姐妹染色体分离、基因组稳定性维持等方面发挥着关键作用,被誉为染色质稳态遗传的“记忆中枢”。

近着丝粒异染色质及其功能(Janssen et al, Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 2018.)

“就像一本书不仅需要正确的文字,还需要恰当的排版一样,”翁杰敏教授解释道,“细胞不仅要保证DNA序列的正确复制,还要维持染色质高级结构的稳定遗传。其中,组蛋白修饰在这个过程中起着至关重要的作用。”

长期以来,科学界已知组蛋白H3第9位赖氨酸的三甲基化修饰(H3K9me3)是异染色质形成和维持的关键标志,但在细胞分裂过程中,这一修饰如何被精确传承,始终是未解之谜。

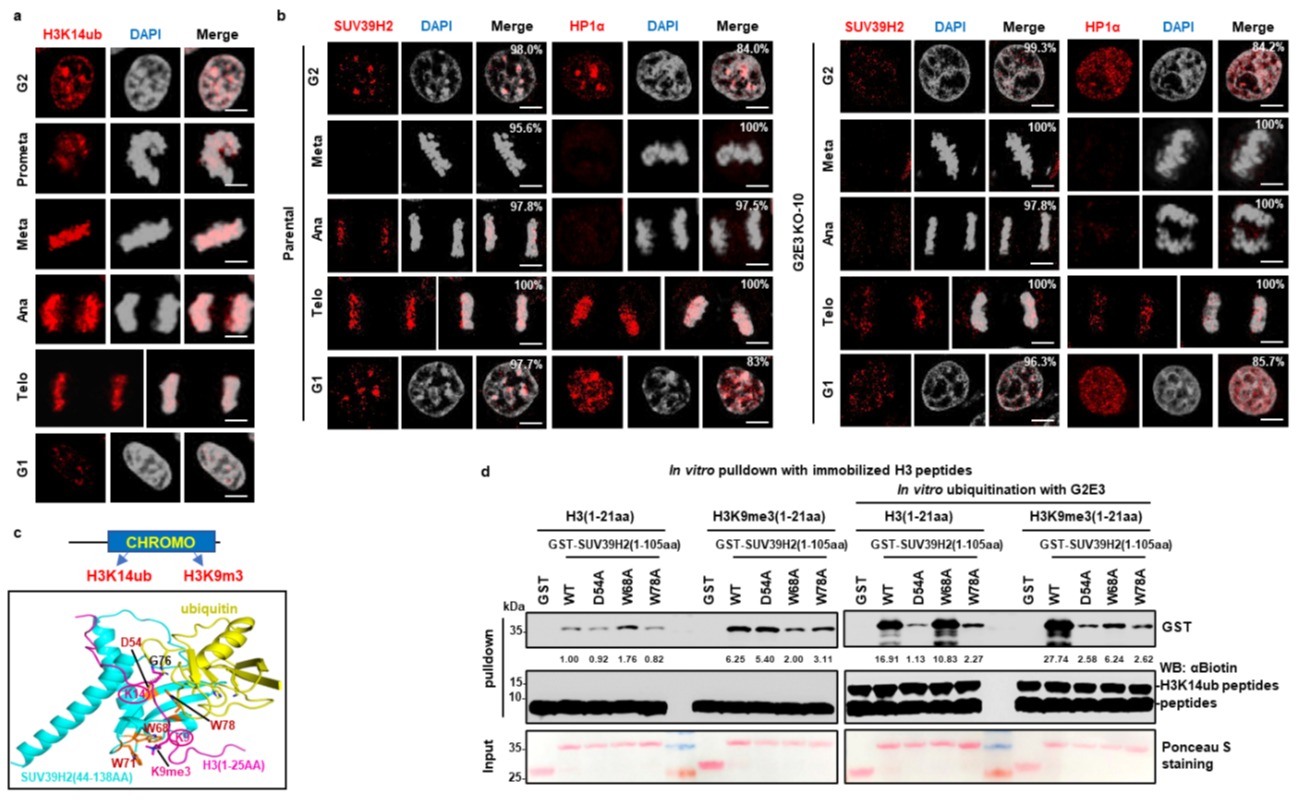

· 突破!找到一个关键“开关”

面对这一科学难题,研究团队另辟蹊径,通过高通量筛选技术,发现了一个在细胞周期G2/M期特异性高表达的泛素连接酶G2E3。进一步研究发现,G2E3能够在近着丝粒区域特异性催化组蛋白H3第14位赖氨酸的单泛素化修饰(H3K14ub),并以此调控异染色质的稳态遗传。

G2E3特异性催化近着丝粒异染色质H3K14ub,并调控H3K9me3的水平

“这项工作最令人兴奋的发现是,我们不仅找到了哺乳动物中催化H3K14ub的关键酶G2E3,更重要的是揭示了H3K14ub通过促进SUV39H1/2的异染色质定位及其甲基转移酶活性,进而维持H3K9me3修饰和异染色质结构的分子机制。”论文第一作者、华东师大附属芜湖医院博士后工作站黄园勇博士表示。

研究显示,G2E3作为“先锋因子”在有丝分裂早期即定位到近着丝粒区域,通过催化H3K14ub“标记”招募SUV39H1/2,进而促进H3K9me3修饰的建立和异染色质结合蛋白HP1的招募,形成完整的调控环路,确保异染色质结构在细胞分裂过程中的准确传承。

SUV39H1/2通过Chromo结构域同时识别结合H3K14ub和H3K9me3而被招募到近着丝粒异染色质

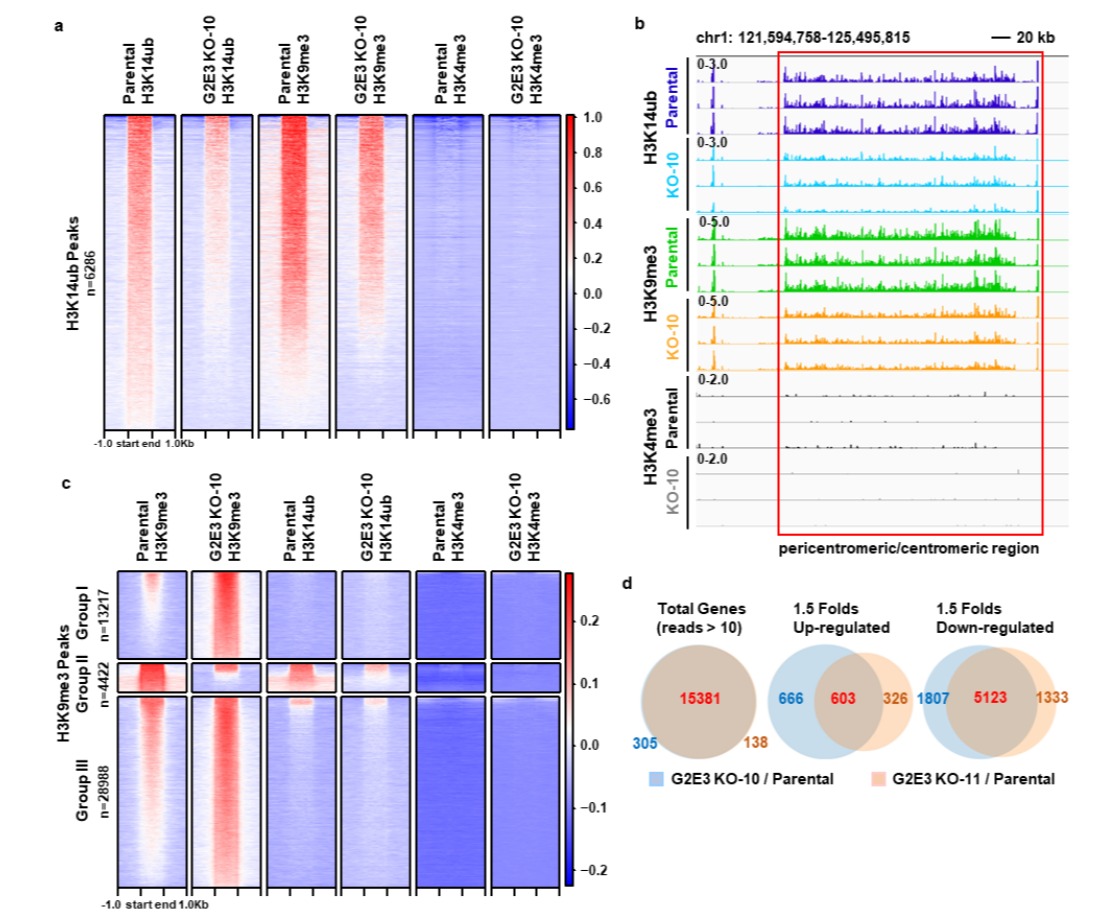

令人惊喜的是,该调控机制的影响远不止于异染色质区域。研究发现,G2E3的缺失不仅损害了近着丝粒异染色质的结构,还导致SUV39H1/2和H3K9me3在常染色质区域的异常积累,引发广泛的转录抑制。

翁杰敏教授解释道,这一过程可类比为一个多步骤的工程:G2E3 如同“信号兵”,在细胞有丝分裂早期通过 H3K14ub 标记出需要沉默的染色质区域;随后,SUV39H1/2 作为“施工队”,识别该标记并进一步实施 H3K9me3 修饰,从而维持异染色质结构的稳定;而 HP1 蛋白则扮演“巩固队”的角色,结合修饰后的区域并强化结构,确保基因沉默过程高效、稳定且不发生信息泄露。

G2E3敲除不仅导致近着丝粒异染色质H3K9me3下降,同时导致常染色质H3K9me3广泛上调和广谱的基因转录抑制

“这一发现改变了我们对异染色质调控机制的认知,”翁杰敏教授强调,“G2E3介导的调控通路不仅对异染色质的维持至关重要,更是整个基因组染色质区室化的关键调控者。”

研究还发现,虽然酵母和哺乳动物使用了不同的泛素连接酶,但它们都通过“H3K14ub→H3K9me3”这一保守路径实现异染色质的稳态遗传,体现了生命演化过程中的“殊途同归”。

近着丝粒异染色质和常染色质区室化的工作模型

· 极具潜力的疾病治疗靶点

该研究历时十年,经过11个月严格的同行评审和实验数据补充,最终在《自然》发表。审稿人评价该工作“是一个令人兴奋的研究”“解决了表观遗传领域的一个重要问题”“对理解染色质遗传机制具有重要贡献”。

这是华东师大翁杰敏教授团队在表观遗传领域的又一重要突破。该研究成果不仅具有重要的理论意义,更具有潜在的临床应用前景。研究表明,G2E3与肿瘤发生发展密切相关,其调控的染色质稳定性机制为理解多种疾病的发生机制提供了新视角。

“表观遗传调控因子是极具潜力的疾病治疗靶点。”翁杰敏教授表示,团队正在深入研究G2E3在肿瘤发生和发展中的具体作用机制,希望为相关疾病的诊断和治疗提供新策略。

该研究还展示了华东师大在青年人才培养方面的成效。黄园勇博士作为共同第一作者,自2013年进入翁杰敏教授实验室完成硕博学习训练后,又继续留在实验室做博士后工作,期间潜心科研、勇于创新,体现了青年科研人员的优秀素养。

“学校提供了良好的科研平台和创新氛围,让我们能够心无旁骛地开展创新性研究。翁老师的指导与鼓励让我能够坚定地进行创新性的研究工作。”黄园勇博士说。

华东师大附属芜湖医院博士后工作站黄园勇博士为文章第一作者之一

华东师范大学生命科学学院翁杰敏教授团队

这一原创性研究由华东师范大学生命科学学院、上海市调控生物学重点实验室翁杰敏教授和中国科学院生物化学与细胞生物学研究所陈德桂研究员共同指导完成。

华东师大附属芜湖医院博士后工作站黄园勇博士、生命科学学院已毕业博士孙益梅、中国科学院生化细胞所已毕业博士齐红云和南通第一人民医院姜泉龙博士为共同第一作者。

该研究获得了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学青年基金和中国博士后科学基金等多个项目的支持。研究还得到华东师大"双一流"建设和奉贤区中心医院与华东师范大学联合转化医学联合研究中心等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09624-5

来源|生命科学学院 通联|韩姬 采写|吕安琪 摄影|张文斌 编辑|吕安琪、隋华颖 编审|郭文君