9月17日下午,第八届教育影像展“影像记忆:中国百年教育纪录片典藏展映”在华东师大博物馆开幕。华东师大党委宣传部常务副部长刘麒、华东师大美术学院副院长郑文、复旦大学博物馆馆长郑奕、华东师大博物馆常务副馆长夏祥伟先后致辞,阐释了此次主题展的教育意义、社会价值等。华东师大校友办主任、基金办主任任开蕾,华东师大党委学生(研究生)工作部副部长庄瑜、万姗姗,华东师大艺术文创研究院院长张晶,华东师大美术学院美术教育系主任毛毅静以及师生代表等出席开幕仪式。开幕仪式由华东师大教育高等研究院院长、教育影像博物馆馆长丁钢主持。

第八届教育影像展在华东师大博物馆开幕

展览开幕仪式

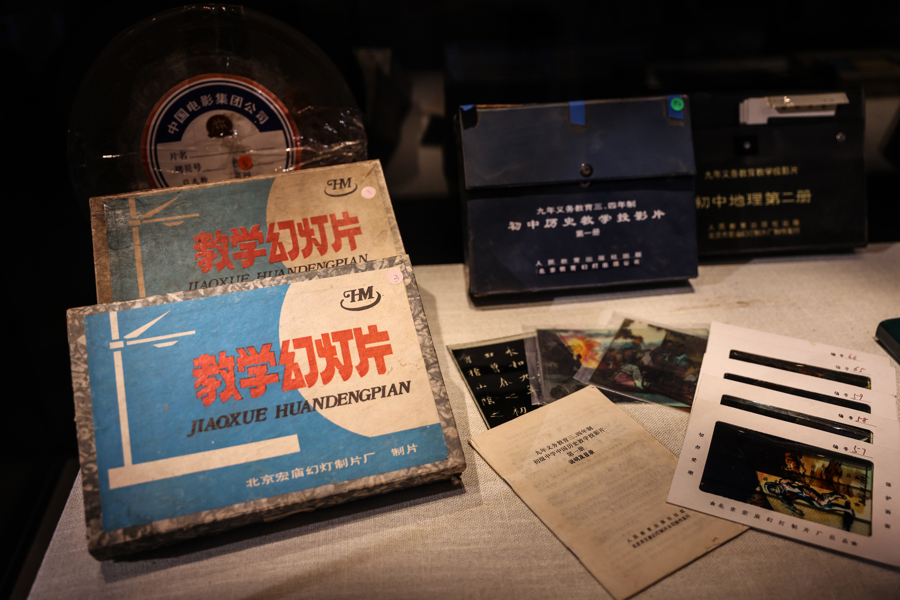

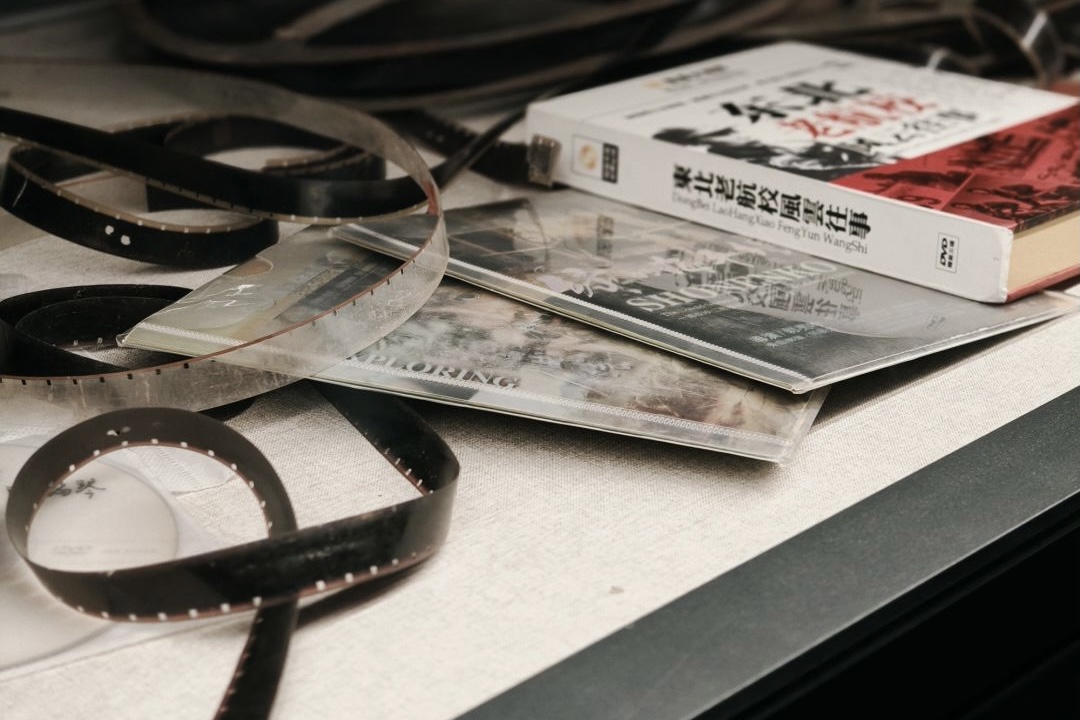

本届展览通过大量原始胶片、4K修复影像、文献实物及多媒体交互装置,系统呈现了百年教育影像如何伴随中国社会变迁。这一脉络不仅勾勒出教育影像逐渐从国家叙事工具转向大众表达与个体关怀媒介,更拓展了以影像对教育生态进行可视化诠释与探讨的可能。

展览内容分为起、承、转、合四个单元,分别对应中国教育影像发展的四个历史阶段。

第一部分“启蒙之光”,探讨中国早期影像如何成为通俗教育之必需。

中国早期教育影像承载着启蒙与救亡的双重使命,其发生与发展深深植根于中国式现代化进程的文化土壤中。1919年,商务印书馆在《为自制活动影片请准免税呈文》中明确提出电影为“通俗教育必须之品”,并先后摄制了《盲童教育》《养蚕》《陆军教练》等一批早期教育纪录片。这些影片聚焦于卫生、农业、军事训练等实用领域,旨在通过影像传播现代科学观念与公共规范,折射出教育现代化初期的启蒙意识。

随着抗战开始,影像的功能进一步拓展为凝聚民心、保存文化。在这一时期,金陵大学教育电影部出品的《自贡井盐》、翁万戈创作的《常熟记忆》,以及国际宣传处等单位拍摄的《抗战中之重庆》《新西康》等均在战火中坚持拍摄与记录,以此存续中国教育与文化。孙明经与好莱坞合作的《通往印溪之桥》,更塑造出一种坚韧不屈的视觉精神,彰显出抗战年代知识分子以影像守护文脉的信念和决心。本模块展览特别推出多部4K修复版抗战教育影像,其中不少资料为首次公开展出,极具历史与观影价值。

第二部分“国家叙事”,呈现新中国成立后影视镜头下的集体话语与教育理想。

新中国成立后,影像成为国家构建认同、推行政策的核心媒介之一,承担起“国家叙事”的使命。中央新闻纪录电影制片厂制作的《新闻简报》,以“形象化的政论”风格深入城乡影院,成为一代中国人的集体记忆。从扫盲运动、工农速成中学到知识分子上山下乡,这些影像既响应着国家意志,将教育置于社会主义建设的宏大框架中,同时也悄然记录了普通人在时代浪潮中的积极尝试与艰难调整。

这一时期的教育影像突出集体主义叙事,其背后展现的是创作者对国家复兴的强烈使命感,本板块除《共和国的足迹》《红孩子》等国内经典专题纪录片外,还引入伊文思《球的故事》、安东尼奥尼《中国》等跨文化作品,展现出“他者”眼中对中国教育的多元观察与叙事呈现,拓展了对教育影像的理解维度。

第三部分“大众普及”,展示改革开放后民间影像中的教育现场与身体经验。

改革开放不仅释放了中国的经济活力,也催生出影像创作的转向,推动起一场“大众觉醒”的视觉浪潮。随着小型摄像设备的逐渐普及,纪录片走出单一的官方叙事框架,开始深入闾里,以平民的日常化视角重构教育面貌。

央视《话说长江》以大众化叙事实现知识普及,记录广西山村孩童攀爬天梯上学的艰辛,而独立纪录片(如《龙脊》《学生村》)则将镜头对准普通人真实的教育挣扎,聚焦傈僳族少年在江边苦读的夜晚。这些教育影像不再追求宏大意义,而是贴近土地和生命,反映出创作主体意识的觉醒和人文精神的复苏。与此同时,《纪录片编辑室》《生活空间》等电视栏目推动教育议题进入公众视野,影像逐渐从被观看者转变为普通人自我表达和叙述的工具。教育不再是一个遥远的政策术语,而成为万千家庭与个体在时代转型中渴望、挣扎与突围的真实见证。

第四部分“独立纪元”,聚焦20世纪末至今个体凝视与教育情感的当代回响。

自DV与数字技术普及以来,中国影像创作进入到“独立纪元”,个人视角与作者意识得到空前解放。这一阶段的教育纪录片逐渐摆脱传统框架,以更自由的创作方式和更深刻的伦理自觉,重塑教育叙事的语言与方法。《高三》以冷静而深切的凝视,记录高考制度下的青春与焦虑;《请投我一票》通过小班级中的民主实验,隐喻更大社会的权力逻辑;《零零后》则以长达十二年的跟拍,呈现个体在教育与成长中的细微变迁。

这些作品大多出自独立制片人之手,强调个人视角与情感介入,关注教育异化、公平困境与人的命运等议题,但不再致力于提供答案,而是抛出问题。因此,这一时期的教育影像逐渐从“记录”工具转向“追问”与“反思”的媒介,成为中国教育公共讨论中不可或缺的声音。近年来,人工智能技术逐渐介入纪录片创作,更标志着影像不再只是再现现实,而是进入到“重构现实”的媒介革命新阶段。

此次排片特别开设“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题放映”“早期珍贵影像独家放映”“乡村教育主题放映”等多个特别放映环节。

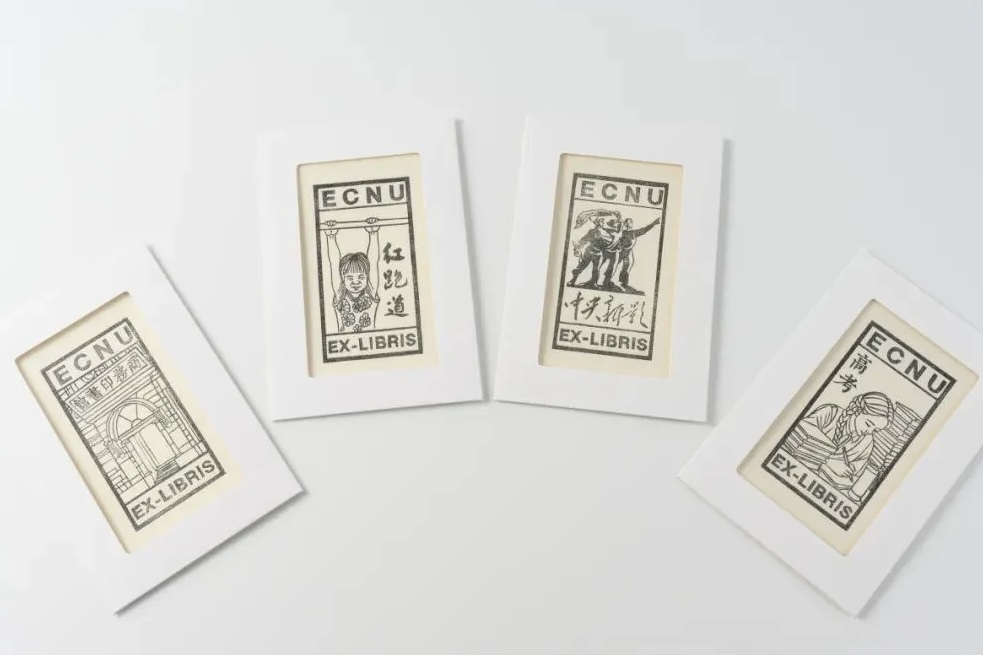

为增强观众参与体验,激发师生与公众对教育本质的思考,展览还设置了多个互动板块,包括学术工作坊、教育纪录片论坛、藏书票拓印体验等系列活动。策展团队还特别设计在展览上开展公共教育活动,引导观众通过互动探索百年教育史,并借助新媒体技术将展览内容延伸至线上平台,扩大教育资源的传播广度与效能。

藏书票拓印体验,此次将“起·承·转·合”四部融入“商务印书馆”“中央新影片头”“恢复高考”“儿童与红跑道”四张拓印版,观众可亲手印制藏书票并带走收藏

“情感共鸣投币墙”互动装置,观众可用红色圆片标记最触动自己的影像瞬间,形成集体观影的情感热力图

教育影像从来都不只是单纯的记录,而是一种行动、一种话语、一种饱含良知的视觉实践。从商务印书馆提出“通俗教育”理念,到独立纪录片中深切关注个体命运,百年来的中国镜头始终在与教育进行一场未竟的对话:它不断追问什么才是更好的教育,也默默守护着值得珍视的人文价值。通过本次展览所呈现的丰富影像、图片与实物资料可以看出,中国教育影像在内容与形式上经历了从“教化工具”向“多元叙事”、从“国家话语”向“个体表达”的深刻转变。在这一发展脉络中,贯穿始终的是影像记录者对中国教育生态的深刻关怀与对历史真实的执着追寻。

本次展览时间从2025年9月17日开始,持续至2025年10月9日,邀请每一位观众透过镜头重返教育现场,在历史的凝视中思考教育的本质与未来。

来源|博物馆 编辑|范祎 编审|郭文君